比叡山・高野山はスターフォート

比叡山

レンガ構造物廃墟(京都側)

比叡山の旧遊園地と旧ロープウェイ―は延暦寺につながる

旧文明(タルタリア)のことを調べていると、必ずフリーエネルギーや水のことが絡んできます。

現在のインフラ、鉄道などの交通機関・水道設備はかなりの確率で前文明のインフラを再利用している確率が高いと考えられます。

今回は比叡山の旧ロープウェーの動画を見ていて、旧駅舎がかなりタルタリアぽいと気づいたところから、いろいろな考察が広がったので、シェアしたいと思います。

山と週末旅 さんの動画より、いくつかスクショをさせていただきました。

遊園地もロープウェイ―もエネルギーを使うものです。

それが比叡山にあったというのは、どういうことなのでしょう?

また京都の愛宕山にもケーブルカーがあり、遊園地・ホテル・スキー場があるレジャースポットだったそうです。

前文明の香ばしい香りがしてくるようです(*^_^*)

滋賀県側から

まずケーブルカー駅から

JR比叡山坂本駅からケーブルカーに向かう道筋、白の土塀の下は石垣!

比叡山そのものが巨大なスターフォートだったのではないか・・

という私の仮説はここで一気に勢い増します。

比叡山山中

*以上、6枚の画像は4トラベル様よりお借りしました

苔むすということは水分が多く土中湿度が保たれているということですね。

下の写真は先日訪問した石川県加賀市の那谷寺ですが、お寺の敷地、しっとりとしている場所が多いと思いませんか?

スターフォートは水を活性化するという目的があったとオルタナティブ歴史研究の成果からわかってきています。

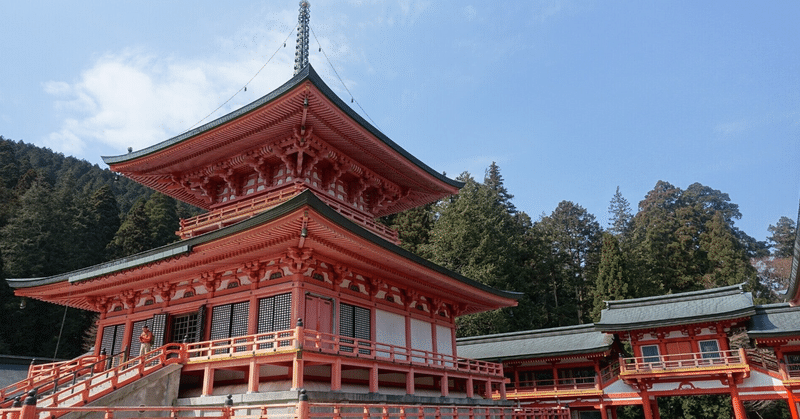

スターフォートと言うと西洋風の建築を思い浮かべますが、日本(アジア地域)では、現代の私たちが認識している寺院建築が主流だったのではないでしょうか。

では高野山の方も見ていきます。

高野山

ケーブルカーと駅

高野山にも比叡山と同じようにケーブルカーがあります。

どちらのケーブルカーも同じ「交走式(つるべ式)」といって、井戸のつるべのように片方の車両が引き上げられると、もう片方の車両が下りてくるという仕組みで動いているそうです。

もうすっかり近代の歴史を信じていないので、ケーブルカーも前文明の遺産かなと思っています。

駅はこんな感じです。

旅の写真画像集さまより

高野山駅内部 HOSHIMITUさまより

奥にアーチ型の箇所が見えます。

旧国鉄奈良駅とそっくりです。奈良に行ったときはまだ勉強不足で内部をじっくり見学してこなかったことが悔やまれます。

高野山山中

高野山大門

画像は表記のないもの以外、すべて旅の写真画像集様よりお借りしました。

高野山壇上伽藍

金堂

重要な行事はほとんどここで行われるようです。

左下、巨大な石の石垣があります。お堂の周囲も石垣が取り囲んでいます。

この時の工事はどうやら高野山開創1200年記念事業とやらで、中門を建設する工事だったです。

建設工事前

建設工事後

雰囲気が全く変わっていますし、角度が微妙に違いますが、左下の石垣の石の形を見れば同じ場所だという事がわかります。

かなり派手になった印象です。

私的にはスターフォート感が薄れた感じです(*^_^*)

多宝塔

多宝塔の下側、ばっちりコンクリートですが、石垣の上にコンクリートかぶせているのでは・・・と思ってしまいます。

山王院

この建物は古そうに見えます。

石垣の上に建っているのがわかります。

蓮池

スターフォートと言えば水は切り離せないのですが、ここの水が澱んでいるように見えます。昭和の初期ころまでは蓮で埋め尽くされていたそうです。

鐘楼とトイレ

鐘楼の石垣がスターフォート間違いなし!て感じです。

これが山にあれば山城跡、住宅地にあれば高級住宅地、公園にあれば東屋などになってます(*^_^*)

まとめと考察

2021年は私にとって、タルタリアに明けてタルタリアにくれる年でした。

その間、ずっと気になりながら確証がもてないのが、アジアのことでした。

アジアというのは、タルタリアという世界統一の文明があり、その統一国家(共和国?共和政府?)がローマとタルタリアとアジアの3つに分裂していったという情報があります。

歴史的建造物の特徴でいうと、

タルタリア 赤白のレンガ・ドーム状(玉ねぎ)の屋根やアーチ

ローマ 円柱状の柱 彫刻 彫刻&噴水

ではアジアの象徴的な建物は?どんな感じなのだろう・・・・

タルタリア風

ローマ風

アジアは?

とこんな感じなのかな~と思ったりもしたが、いわゆる寺院建築がアジアの特徴ではないか・・・

アジアのスターフォート 石垣の上にはこんな感じの建築があったのではないかと思うようになりました。

寺院建築は海外の教会建築がエネルギーシステムだったのと同じく、エネルギーシステムであったようです。

寺院の尖塔の先端部分が光る動画 5分40秒くらい

ということで、日本人が通常、寺院建築と認識している建物もエネルギーシステムとして機能しているものだったのではないか

また水とも密接に関連しているものではないかと考えます。

各地の城跡と呼ばれるところには、寺院建築のような建造物があったのではないかとも推測します。

本日もお読みいただきましたありがとうございました。

どうしてこの世に生まれてきたのかをずっと知りたかったのです。 あちらこちらに頭を突っ込んで、楽しかったり、ドツボにはまってもがいたり、 その全ての体験が笑ってしまうほど愛おしい。 これからの人生は、自分流、気ままに楽しく創造しちゃいます。