てんぐ党のたけださん

『生協の白石さん』チックなタイトルにしてみたが、ご存じの方は「てんぐとう」の音だけでピンと来たはず、「たけださん」とは、幕末の水戸藩で尊王攘夷を掲げて西へ向かった、あの武田耕雲斎さんのことである。決して、ヘッダー画像のような、ちっちゃくて丸っこいお侍さんではない。

敦賀は小さな町だが実は史跡の宝庫。たけださんも実は敦賀に関係がある。

というか、敦賀で亡くなった。

いや、もっと正確に言うと敦賀で斬首された。

今日は、そんなたけださんのことを調べて、私が気になったことを書いてみようと思う。

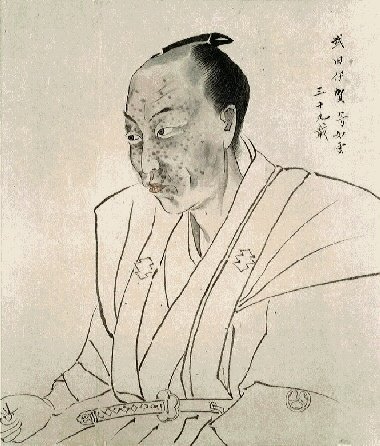

たけださんの顔がわかったほうが、これから話すことを想像しやすくなるかと思うので、それらしい画像を探してみた。残っている肖像画では、こんな人だったらしい。(これは、そこそこ若いころ。39歳のたけださんだ)

顔に点々がたくさん描かれているが、そばかすではなく疱瘡のあとである。

どうしてそれがわかるのかというと、たけださんの風貌についてこんな記述が残っているからだ。

武田伊賀正生

・丈高く痩せ候方 ・年齢相応に相見え候

・色青白き方 ・痘瘡の痕少々これあり候

・鼻高き方 ・頬こけ候 ・目、同断

・弁舌爽やか成る方 ・耳ロ常体

これが何かというと、徳川幕府によって配られたたけださんの人相書きだ。なんと、たけださんは指名手配されていたのである。どんな悪いことをしたのか。

たけださんは、言ってしまえば、成り行きでゲリラ軍のリーダーを任されてしまったしくじり先生なのである。

時は幕末。攘夷派と開国派が争う日々。水戸にも黒船さえ見たことないのに

「外国人は日本から追放しようぜ。横浜港なんて閉鎖、閉鎖!」

とイキるワカモノたちがいた。

たけださんは、彼らに祭り上げられて、幕府の許可なく挙兵(←重罪☆)してしまったため、お上から目をつけられていたのである。

しかも、そのワカモノたちは

「わしらは日本の国のために、いいことをしてやってるんだもんね」

という上からな態度であちこちに軍資金を無心し、断られると腹いせに火をつけるというとんでもない輩だった。

若い時って、ものごとに白黒つけたくなってしまうものだ。だから彼らは「正しい自分たちに味方しないやつらは敵だ」という単純な二分思考に陥っていたんだろうけど、あまりにシンプルなバカである。そのおバカな連中は、「天狗党」と呼ばれていた。

たけださん自身は、

「武力で何とかしようったって、無理だし。やめようよ」

と天狗党の挙兵を止めに回っていたらしいのだが、いきり立つワカモノに囲まれては勝てない。それに、たぶん、たけださんは、この困った後輩たちがかわいかったのだろう。「尊王攘夷」というのは、もともとたけださんがお仕えしていた、前藩主「徳川斉昭」が言い出しっぺだ。今は亡き主君のポリシーを受け継ぐワカモノたちは、熱くて純粋で嫌いになれなかったのだと思う。しょうがなく、リーダーを引き受けてしまったのだろう。

さて、一方天狗党にやられた人たちはみんな怒っていたし、幕府もカンカンだった。天狗党は関東ではめちゃくちゃに嫌われていたのである。

たけださんが、リーダーになってからは

「そういうこと、しちゃだめ!」

と約束させたので、放火や強盗は無くなったが、それでも、幕府の逆賊であることは変わらなかった。

ちなみに、指名手配されていた頃のたけださんは、すでに61歳、昔なら隠居していてもおかしくないお歳だった。後年美化されていたのかもしれないが、残っている像ではこんな感じ。なかなかやさしげなイケオジである。

「あいつら、好き勝手しやがってー! 捕まえて処刑しろ!」

幕府は、各藩に命令するのだけれど、天狗党は、さすがに挙兵しただけあって、軍備はめちゃくちゃしっかりしている。どれくらいしっかりしていたかというと、これくらい。

馬52匹、駄馬40匹、大砲12門、50目筒9挺、大小刀8,111腰、槍275本、薙刀21振、弓11張、火銃388挺、火薬53貫目、鉛弾丸40貫目、早具(はやご;火薬を詰めた紙製の小さい筒、現在の薬莢(やっきょう)の役割)2,000発、竹火縄45把、兜27頭、陣羽織57枚、鞍51口、兵卒鎧100具、烏帽子36個、陣太鼓5個、馬標14本、幕4双

だから、田舎の小藩の藩主たちは、とてもじゃないけど太刀打ちできないと踏んで、真っ向勝負を避けた。

「お金あげるから、見えないところを通ってよ」

「泊めてあげるから、暴れないって約束して」

そんな交渉をして、天狗党を通してあげちゃったのである。

中には、「幕府の命令だから、ちゃんとしなくちゃ!」と天狗党と闘った藩もあったが、水戸から敦賀までの長い行程の中で、戦いになったのは下仁田と和田峠の二回だけなので、たけださんたちは、そんなにひどい痛手を負うこともなく、美濃の国、鵜沼(今の岐阜県各務原市)までやってこれたのであった。

さて、ここでたけださんたちの目的について説明しておく。そうしないと、きっとこの先の話が全く分からないと思うからだ。

たけださんたちは、西へ向かっていた。目指していたのは京都の「一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)公」のところだ。慶喜公は、水戸の元藩主「徳川斉昭(とくがわなりあき)」の実の子であり、これから将軍にならんとしているところだった。つまり、天狗党の人たちにとっては、縁故があり、しかも権力もある。「うまくコネを頼ったら、もしかして攘夷もできちゃうんじゃない?」と夢を見るに足る人物だった。だから、京の慶喜さまを頼って、朝廷に口をきいてもらい、「横浜港を閉鎖して、外国人をやっつけなさい」という勅令をもらおうとしたのである。「天皇陛下がやれっていったんだもんね、俺ら逆賊じゃないもんね」というお墨付きが欲しかったのである。

岐阜まで来たら、もうあとちょっとで京都だ。そのまま西に進んで琵琶湖に沿って南下し、京都に入ればいいんじゃないか。地図が読める人ならそう思うだろう。ところが、天狗党にはそれができない理由があった。行く先に、水戸に恨みを持っている人たちが陣を敷いて待っていたからだ。こう書けばわかるだろうか。

桜田門外の変(さくらだもんがいのへん)は、安政7年3月3日(1860年3月24日)に江戸城桜田門外(現在の東京都千代田区霞が関)で水戸藩からの脱藩者17名と薩摩藩士1名が彦根藩の行列を襲撃、大老井伊直弼を暗殺した事件。「桜田事変」とも。

つまり、琵琶湖のほとりの彦根藩の武士たちは、われらが殿様、井伊直弼(いいなおすけ)を暗殺した水戸のやつらを許していなかった。何かきっかけがあったら、ぜったい復讐してやろうと思っていた。そしたら、あなた、天狗党がすぐそこまで来てるって言うじゃないの。絶好のチャンス到来と手ぐすね引いて待ち構えていたのである。

こうなっては仕方がない。リーダーたけださんは考えた。

「北上して、日本海側に出て、敦賀を目指し、そこから南下して京都に入ろう。遠回りだけど、敵がいない道を選ぼう」

と。

チョイスしたルートは、人がいないという点で、まあ悪くないのかもしれない。無駄な戦を避け、戦力を削らないという方針もいい。けれど、時期が悪かった。

鵜沼を出たのが旧暦の11月29日、今なら12月27日だ。どう考えても真冬。雪もすごい。ちなみに、天狗党が通ったところと近いルートはないかなと探してみたら、下の図の左の青いライン国道157号線が案外それに近そうである。本巣から大野まで山越えで入り、大野からさらに福井県内の峠をいくつも越えて敦賀に行こうとしていたのである。

さらりと書いてしまったが、今の国道157号線の「大野ー本巣間」も相当ひどそうだ。

福井・岐阜県境の温見峠を越える福井県大野市下若生子(しもわかご)(真名川ダム)から岐阜県本巣市根尾能郷までの区間は冬期閉鎖となり、そのうち大野市熊河(くまのこ)から本巣市根尾能郷までの区間は、乗用車でもすれ違い困難な狭路が続く[2]。特に温見峠を挟んだ山間部はいわゆる「酷道」であり[3]、岐阜県側にある路上に露出した洗い越しとよばれる数メートル幅の川の流れを渡ることから[2]「川を渡る国道」の代名詞ともなっている[4]。さらに温見峠付近の道路は災害に弱く、通行止めになっていることも多い[4]。

そんなところを、彼らは大砲やら銃やら抱えて、えっちらおっちら登って行ったのである。すごい。ちなみに、下仁田町の大塚政義さんという方が作成された「天狗党行軍経路略図」というのがあるのだが、これは、全行程の天気まで書いてある。

これによると、北上を決めた元治元年11月29日(1864年12月27日)の鵜沼は晴だった。ところが、この後、天気は天狗党の敵に回る。

12月1日 揖斐(大雨)

2日 金原・日当(くもり)

3日 長嶺(晴)

4日 大川原(雪)

5日 秋生(大雪)

6日 中島(雪)

7日 宝慶寺(晴れのち雪)

8日 薮田(雪)

9、10日 今庄(雪)

11日 新保(雪)

ほぼ一週間、雪にやられっぱなしである。しかも、住んでみてわかったのだが、北陸の雪は水分が多くて重い。北海道のパウダースノーと違って服に付いたら、払う前に溶けて滲みこむ。ゴアテックスのカッパも、ヒートテックも、ダウンジャケットも、防水シューズも、何もないのに……。

「此峠は常に旅人の通行なき所にて、只一筋の樵径あるのみ、殊に暗夜積雪四五尺、行路東西を弁せす、三里程の難場なりしが、同勢八百余人、一同心を協はせ、大砲八門車台を取りはづし、其の隊々にて之を舁ぎ荷ひ、病人は肩輿に載せ、同志舁き助け、其の辛苦艱難言ふへからさりしも、同勢の精神、天神の擁護にやありけん、小荷駄二百余人と共に難なく、夜四つ半頃、越前国秋生村に着泊せり」

5日に到着した「秋生(村)」というのが、今の大野市のことである。ようやく人里が見えて、天狗党の面々は、盛大にほっとしたことだろう。これで、暖かい食べ物が食べられる、と。

ところが、このあたりの藩主は、天狗党と対決する代わりに兵糧攻めを選んだのである。村人を退避させ、村ごと焼き払ってしまったのだ。当然、着いた村には食べ物も、暖を取るところもない。

ほっとしたところに、この仕打ち。精神的なダメージは相当なものだろう。HPはもうマイナスだ。気力だけでさらに歩き、何とか敦賀までたどり着いたのだった。

さらにところが!!

敦賀で天狗党を待っていたのは「頼みの一橋慶喜公が天狗党を討伐に来てるよ」という話だったのだ。実際、慶喜公は、その時、敦賀から山を一つ越えた琵琶湖のほとりあたりに陣を張っていた。今ならバイクで20分の距離である。さらに敦賀には、加賀藩の千人をはじめ、小田原、桑名、大垣、会津、小浜、彦根、福井、鯖江、大野、府中など1万を越える大軍が配置についていたのである。1万ですよ、1万。天狗党はその時、800人ちょっとで、しかも雪中行軍でみんな大ダメージを受けていたというのに。幕府ったら、めっちゃ全力投球。さあ、どうする、どうなる天狗党。

「ここまで来たのに、戦わないでどうすんのよ?」

という血気盛んなワカモノの意見もあったが、最終的には、たけださんの

「慶喜さまは、我らが主君のようなもの。弓を引けないじゃん」

という一言で投降することが決まったのだった。

そこからしばらく、天狗党には平和な日々が訪れる。「憂国の士」として厚遇されちゃったのだ。加賀藩の預かりとなった天狗党は、一応捕虜のはずなのに、ご飯のほかにお酒、たばこ、衣類、鼻紙などなどが支給され、お正月にはお餅までふるまわれたという。天狗党にはなんと、15歳以下の子どもいたのだが、子どもらにはお菓子も配られたそうな。加賀藩の人たちって、なんていい人なんだろうか。生まれ変わったら加賀の人と結婚したい。

しかし、平和は長く続かない。年が明けてすぐ、天狗党は加賀藩から幕府の預かりとなった。江戸からやってきた老中格・田沼意尊(たぬまおきたか あの田沼意次のひ孫さん)は、大激怒した。何しろ天狗党は関東では嫌われ者なのだ。

「なんで、幕府にたてついて、あちこちで悪さしてきた天狗党を、こんなにおもてなししちゃってるの? バカなの? むきーっ!」

そして、彼らをニシン蔵に閉じ込めるよう指示したのである。虐待である。

ニシン蔵ってのは、北海道から敦賀に送られてきた肥料用のニシン粕をためておくところだ。強烈なにおいがする薄暗い蔵の中に、全員ふんどし一枚で閉じ込め、トイレは、蔵の真ん中の肥桶一つ。食事は一日おにぎり二つと白湯のみ。

2月の敦賀で、暖房も布団もない蔵に、半裸で閉じ込めたのである。この劣悪な環境のもとで、あの雪山を越えてきた屈強なワカモノたちも、さすがに病気になり、バタバタと亡くなっていった。そして、田沼意尊さんは、ろくに取り調べもしないまま、残った天狗党の処刑を決めてしまったのだった。

生きて敦賀までたどり着いた天狗党の総人数は828人。

そのうち24人が病死、353人が死罪、136人が遠島、180人が追放、125人が水戸藩渡し、少年9人が永厳寺預け、1人が江戸送りとなっている。

なぜ、全員処刑ではなかったのかというと、水戸からついてきた農夫や、行軍の途中でついてきた諸国の人夫や、こどもが混じっていたからだ。非戦闘員は、処罰の対象外だったのだろう。

たけださんは、最後まで「俺、のせられちゃっただけなんですよ」とは言わなかった。

この写真の階段の上には、彼らの墓がある。そして、その下には、斬首されたご遺体がそのまま埋められている。353人が折り重なるように放り込まれ、土を掛けられたその上に登っていくのはなかなか勇気がいる。

だらだら書いてきたが、私が気になることを最後に記す。

それは

たけださんってば、どんな健康法を?

ということだ。61歳、地獄の雪山行軍。そして、辛酸を極めたニシン蔵の虐待。真っ先に病死していてもおかしくないご高齢なのに、最後まで命を長らえて斬首されて終わったたけださん。同じ事をしろと言われたら、半日で死ねる自信がある。スーパー61歳がどんなふうに健康を維持していたのか、本当に気になる。

**連続投稿23日目**

最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。 サポートは、お年玉みたいなものだと思ってますので、甘やかさず、年一くらいにしておいてください。精進します。