なぜ合唱団はオーケストラの前に立ったのか①

去る3月某日、東京の某所において行われた演奏会においてせっかくの記念年がパンデミックによってぶっ飛んでしまった作曲家の巨大なミサ曲が演奏された。その時の配置がこれである。

全長36メートルの奥行を持つ舞台上に広がることおよそ30メートル、合唱の最前列からオーケストラの最後列までの距離である。合唱団は当節を反映して全員マスクを着用し、左右1.5メートル、前後2メートルの間隔をあけ、さらに市松模様に並んでいる。したがって真後ろの歌手は4メートル後ろに居るということである。合唱団の最後列とソリストも4メートルの距離を取り、オーケストラも同様に離れて座っている。ソリストも横1.5メートル離れており、アルトとテノールの間にいる指揮者も1.5メートル離れている。つまり、ソプラノソリストとバスのソリストは6メートル離れていることになる。

およそソーシャルディスタンスここに極めりと言わんばかりの配置だが、本稿で検討したいのはそのことではない。本稿の主旨はタイトルにあるように、なぜ合唱団はオーケストラの前に立ったのかということである。そして、その理由は感染症対策ではないのである。

もちろん、オケの前に立つことによって、合唱団の飛沫は合唱団内での処理で済ませることが出来る。さすがにこの配置で危機感を持つオケ奏者は居ないだろう。しかし、それは副次的な理由である、現状では大きな理由になるとしてもだ。では、本当の理由は何か?それはこの配置が歴史的に正しいからである。

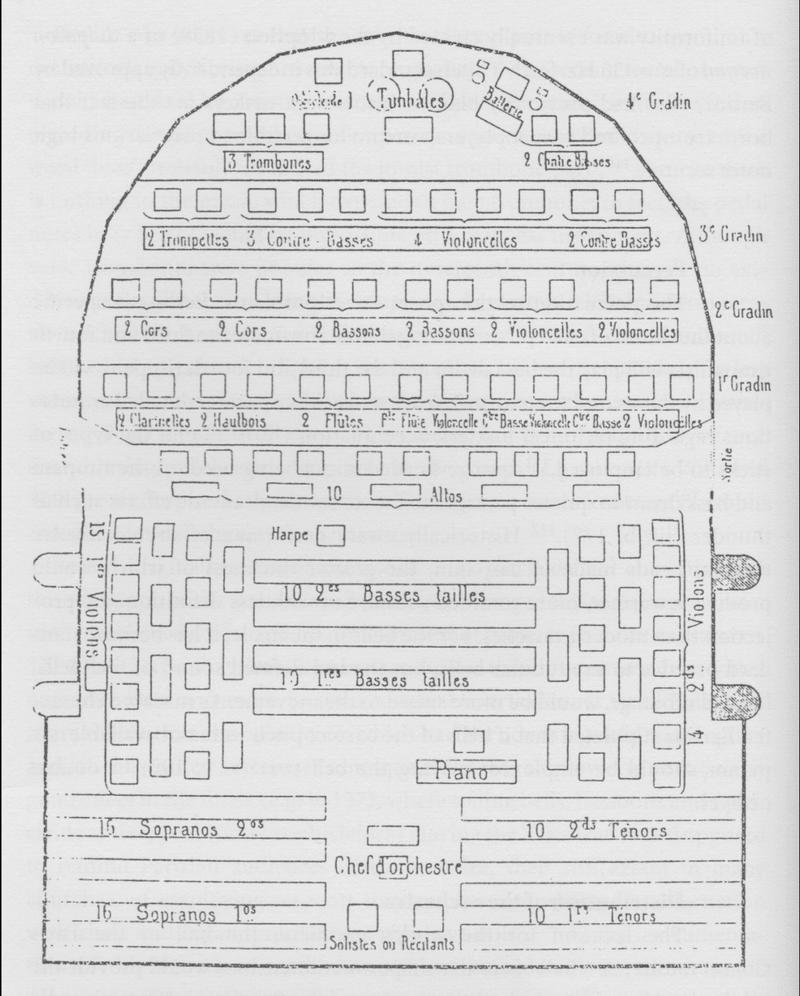

以下は1828年のパリでの配置である。Chef d'orchestre(指揮者)の左右に合唱団が配置されているのが分かる。つまり、オーケストラの前にいるのである。

1828年と言えばベートーヴェンの死後1年ということになる。

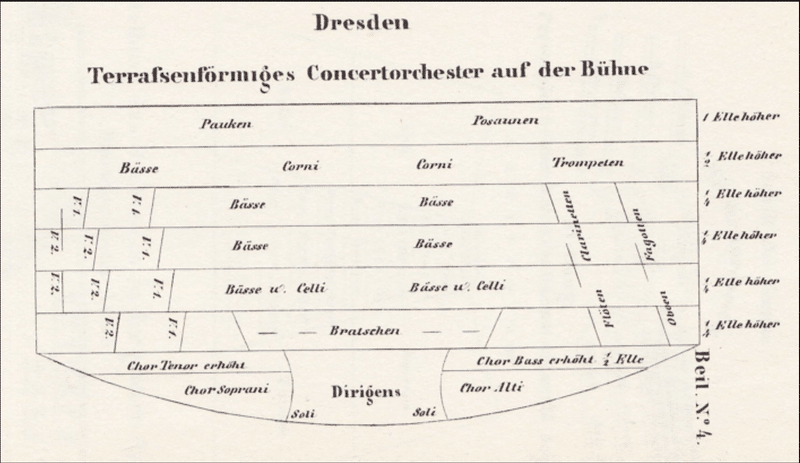

また以下は1844年のドレスデンでの配置である。

これもまた、合唱団がオーケストラの前、指揮者を挟むように配置されている。

周知のように、J.S.バッハのカンタータは合唱団によって歌われたわけではなく、4人のソリストが合唱の部分もソロの部分も歌っていた。教会は小さく、音楽家が演奏する場所は狭く(お金もなかったし)、各パートに一人の奏者しかいなかった。そしてヨーロッパ中でこのような状態が普通だったであろう。日常的に大きな合唱団が演奏できるような大きな教会のほうが少なかったからだ。つまり、歌手がオーケストラの前に立つことが当時の習慣だったのである。

そして、その習慣のまま時代が下るとともに合唱団は大型化していった。例えばハイドンの「天地創造」の初演は合唱団が60人いたことがわかっている。また、1844年の別のドレスデンの団体の配置図では合唱団がオケの左右を挟むようにして配置されているものがある。図の大きさから合唱団の大きさが伺える。これは合唱団が肥大化していったことが分かる資料と言えるだろう。そしてこの合唱団の肥大化により、合唱団は19世紀も中葉を超えてからオーケストラの後ろに配置されるようになったのである。指揮者を見やすくするための処置であったと思われる。

以上により1820年代、つまりベートーヴェンのミサ・ソレムニスが初演された時代において、合唱団はオーケストラの前に立って歌うことが普通であり、つまり、ベートーヴェンにとってもそれが普通であったことが分かる。

では、実際にこの配置でやってみた結果どのようなことが分かったのか。それは次回に書くことにしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?