老々介護を調査、安全・安心ではない実態がある!

Ⅰ:老老介護の実態を調べてみると?

<高齢者の世帯構造はどのようになっているのでしょうか?>

◆65歳以上の者のいる世帯(14878世帯)となっています?

厚労省サイトで確認すると、単独世帯が49.5%で夫婦のみ世帯が46.6%です。また、単独世帯では、男性が35.0%で女性が65%が現状です。

高齢者は、高齢者のみで住んでいるのが現状です。昔のように子供、孫との同居は少ないのです。高齢者どうしで助け合っています。

高齢者の世帯構造内容は…

(出典:厚労省国民生活基礎調査2019年)

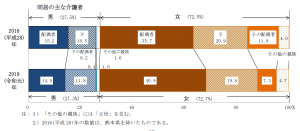

Ⅱ:国民生活基礎調査から学ぶと?

<厚生労働省が発表した2019年の国民生活基礎調査に内容では?>

◆介護が必要な65歳以上の高齢者を65歳以上の人が介護する。

高齢者の世帯の割合が57.1%にも達しています。ともに75歳以上の世帯は30.2%と初めて3割を超えたことは、将来の介護不安を増加させる結果になっています。

<高齢者の介護が必要のなった主な原因を調べると?>

◆要支援者では?

「関節疾患」が18.9%で最も多く、高齢による「衰弱」が16.1%です。

◆要介護者では?

「認知症」が24.3%で最も高く、「脳血管疾患(脳卒中)」が19.2%が現状です。

◆現在の要介護者度別にみた介護が必要となった主な原因調査内容は下記の資料のようになっています。

・認知症関連・脳血管疾患・骨折転倒になっています。

(出典:厚労省国民生活基礎調査2019年度)

Ⅲ:当然ですが、長寿になるほど単独世帯が増加します!

<安全・安心生活が難しくなる、長寿高齢化が進んでいます>

平均寿命と健康寿命との差が大きくなっており、簡単に言うと、その差が要介護期間となります。男性で約9年、女性で約13年程度あります。

その期間は、同居家族が減った果結、高齢夫婦のどちらかが介護する側となり、負担も重くなっています、今後の社会でどのようにサポートするか、生活支援サービスの育成に大きな課題になっているのが現状です。

65歳以上の単独世帯、夫婦世帯は高齢化により年々増加していきます…

(出典:厚労省)

Ⅳ:老老介護は、精神的・肉体的な課題が多くあります!

<見えていない課題が多くある老老介護を学ぶと?>

◆老老介護の場合は精神的にも、体力的にも課題があります?

介護する側の精神的、肉体的な負担は大きく、介護者へのケアも重要になります。淑徳大の結城康博教授は「老老介護では、介護する側が軽度の要介護状態であることも珍しくないと述べられています。」今後に大きな問題を残すのが、超高齢化社会の老々介護なのです。

◆老老介護の大きな課題ですが?

高齢者が高齢者を介護するには限界があることです。特に、高齢で体力も気力も低下、収入が年金のみでの生活状態で、夫(妻)の介護がこのままいつまで続けられるか不安が大きいと思います。

公的年金・恩給が総所得に占める割合が100%の世帯が48.4%もあります…

(年金が主な収入で、介護費用が不安になります)

(出典:厚労省国民生活基礎調査2019年)

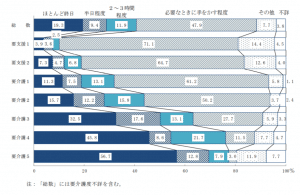

伍:介護者の介護時間を要介護度別に調べてみると?

〇「要支援1」から「要介護2」現状を調べてみると?

必要なときに手をかす程度が多くなっています。

〇要介護3以上になると?

ほとんど終日介護が最も多い状況になってます。

◆介護時間が「ほとんど終日」の介護者の要介護者等との続柄別構成割合です!

終日介護になると、精神的にも体力的にも介護者は限界になります。

Ⅵ:老老介護で不安な内容を学んでみると…

◆事前の主な準備内容ですが?

・子供たちが遠方で親しい家族親戚が近くにいない不安がある。

・近所付き合いも希薄で孤立しているので不安がある。

・体力的に自信がない、介助が十分にできていない不安がある。

・貯金が少ないので、金銭面に不安がある。

・年金のみなので、将来の生活が不安である。

などが、世間でよく聞く話しです。

Ⅶ:老老介護はどのように対応していけばよいのか?

<老老介護の場合は、廻りの方々と家族が状況を理解することが大切です>

◆まず、老々介護の方は、周りに知ってもらいましょう、相談しましょう?

廻りの方々に知ってもらいましょう?

何かあったら助けを求めましょう?

限界になる前に公的機関に相談しましょう?

◆なぜ、介護保険ができたのか、考えてみてください?

家族介護が崩壊して、社会で支えるざる負えないのがこれからの介護です。

私が体験した、転倒から始まった介護生活のブログを参考添付します。

Ⅷ:自身の体験を紹介します!

感謝

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?