砂絵ってなに?

砂絵という言葉は聞いたことがあるけど、実際に見たことがない人もいますよね!

砂絵にも様々な種類がありますが、今回ここで詳しくご紹介するのがのり面台紙などに色砂を付けて絵を描くものと、ガラスの上に砂で絵を描くサンドアートの二種類を、現役サンドアートクリエイター・砂絵アーティストのMASAが詳しく解説していきます。

砂絵とは?

砂絵(すなえ)とは、砂を使用して描いた絵のこと。

また海外ではサンドアート(sandart)とも呼ばれ、世界中で様々な人種のアーティストが活躍しています。

また砂絵には色のついた砂(カラーサンド)もあり、色砂を使うことで様々な表現が可能になるので、子供たちの芸術体験としてもよく行われています。

砂絵(貼り付けるパターン)

砂絵アーティストMASAの作品。

のり面台紙や板に色砂を接着させる技法で完成させた、世界に一つだけの砂絵。

サンドアート(ガラスの上に描く)

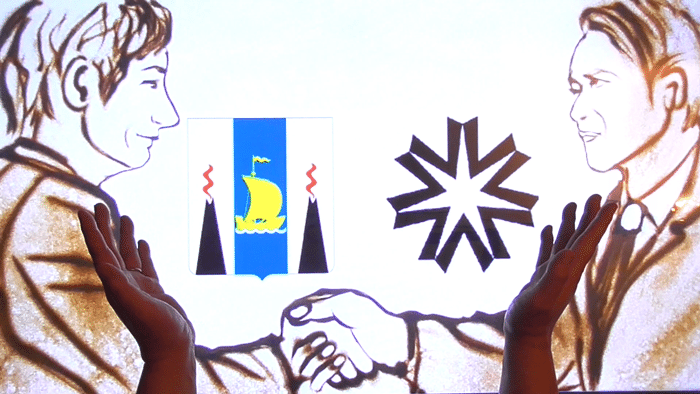

こちらも砂絵アーティストMASAの作品。

ガラスの上に砂で絵を描き、次々と物語を紡いでいくサンドアートパフォーマンスという技法。

他の砂絵とは?

のり面台紙に色砂を貼り付けていくものや、ガラスに砂で絵を描く技法のほかにも、砂絵と呼ばれているものが存在します。

ここでは主にメジャーな砂絵についてご紹介します。

銭形砂絵

銭形砂絵(ぜにがたすなえ)とは、香川県観音寺市の有明浜に存在する江戸時代に造られた寛永通宝を模した巨大な砂絵。

周囲345メートルもあり、縦122メートル、横90メートルの楕円形をしており、近くの琴弾公園山頂の展望台からは真円に見えます。

夜になるとライトアップされるので、日中とはまだ別な一面を垣間見ることができますよ!

見学は無料ですが、砂絵内は立入禁止区域になっているので注意してくださいね!

コーラム

インドで盛んな砂絵技法。

主に女性が自宅の庭に描いていることが多く、結婚式などの大きなイベントがあるときは、路面をすべて使うほどの大きな砂絵が描かれます。

元々は米粉や小麦粉などが使われていましたが、最近では着色した岩粉や石灰を使用して描かれてことが多いようです。

描かれる模様は、幾何学模様や花模様など多岐にわたることが多く、このコーラムの上を人が歩いて壊されると、縁起が良いとされています。

またコーラムを描くことは花嫁修業の一つとされおり、描かれる模様は母親から娘へと伝承されているようです。

砂曼荼羅

一般的にもよく知られているのが砂曼荼羅。

チベット密教では、瞑想を行いながら曼荼羅(砂曼荼羅)を描くという修行があり、お寺では実際に砂絵を描いている場面を見ることもできます。

やり方は土の上に金属の漏斗を使用し、着色した石英の粉を少しずつ撒いて曼荼羅を完成させます。

完成した曼荼羅は一定の手順に従って壊し(破檀)、使用した砂を川に流します。

砂絵の作成から最後に川へ砂を流すまでが、チベット密教では修行とされているのです。

イカー

イカーとは、ナバホ族のメディスンマン(祈祷師)が病気などの治療の際に、砂絵を描いて儀式を行います。

材料は色のついた石を砕いて作った砂をはじめ、土なども使用して様々な模様を描いていきます。

チベット密教の砂曼荼羅と同じく、最後に砂絵を壊すことで儀式が完成します。

砂の世界にはたくさんの芸術作品がいっぱい!

この他にもグラスサンドアートといった、小瓶などに砂を敷き詰めて絵を描いていく手法もあります!

砂の世界にはたくさんの芸術作品がいっぱいあります。

未来を担う子供たちや、驚きと感動・癒しを求めている大人のみなさまに、砂の世界を体験して楽しんでほしいです!

お仕事のお問い合わせはこちらから

全国小学校イベント、企業の周年記念イベント等、お気軽にお問い合わせください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?