科学と科学哲学はいかに協働できるのか──近刊『科学哲学からのメッセージ』(松王政浩 著)序文公開

2020年11月末発行予定、『科学哲学からのメッセージ:因果・実在・価値をめぐる科学との接点(松王政浩 著)のご紹介です。

同書へは伊勢田哲治先生(京都大学)、江守正多先生(国立環境研究所)より、熱い推薦の言葉をいただいています。

伊勢田哲治先生ご推薦!

これまで『科学と証拠』『科学とモデル』など重要な科学哲学書の翻訳を手掛けてきた松王政浩氏が、ついに長年の思索と研究の成果を一冊の書籍にまとめた。本書は、因果について、実在について、科学と価値の関わりについて、異なる視点を持つ哲学者と科学者がいかに協働すべきかという問いに著者独自の解答を示す。本書は科学と哲学のよりよい関係をめざすすべての人への著者からの熱いメッセージである。

江守正多先生ご推薦!

科学哲学というのは科学を上から見て論じるのだろうと勝手に思い込んでいたが、科学と科学哲学は対等な立場で対話するのだと松王さんはいう。しかも、科学哲学の主要な論点と学説の系譜をこれだけ見通しよく示してくれた上で、対話をしましょうと手を差し伸べてこられたら、科学は科学哲学との対話に喜んで応じるしかないではないか。それによってお互いに得られる気付きは豊かであるはずだ。

同書の序文を、発行に先駆けて公開します。

***

『科学哲学からのメッセージ』はじめに

著:松王政浩

本書は科学哲学にはじめて触れる読者を念頭に置いているが、科学哲学の入門書として書かれたものではない。はじめての人を対象としているのになぜ入門書ではないのか。理由は二つある。一つは、科学哲学には一般的な「入門書」の考え方が成り立たないからである。多くの人が入門書に期待するのは、その学問の「基礎」に関する知識を得て、そこからさらに高みにある難しいことがらを垣間見させてくれるということだろう。しかし、科学哲学にはそのようなやさしい知識から難しい知識への勾配が存在しない。もし勾配のある知識を「体系」と言うなら、科学哲学には体系はない。あるのは、ただ問題群と、問題への取り組みを通じて形成された伝統と論争だけである。したがって、科学哲学を知ろうとする人は「基礎だけ切り取って学ぶ」ということができず、はじめからどうしても、ある程度議論の深みに入らざるをえない。

こう言うと、なにか科学哲学は近寄りがたく思えるかもしれないが、実はそれほど日常から隔絶した学問というわけでもない。科学哲学はその名のとおり、科学を対象とする。けれども科学者と同じことをするのではなく、科学哲学が関心をもつのは科学の「前提」である。科学者は、予測と実験結果がおよそ一致すれば、予測のもととなった仮説や理論に対して肯定的評価を下すだろう。ではそこでの肯定的評価の根拠は何か。単に他の仮説と比べた相対的な成績のよしあしが根拠なのか、それとも絶対的な根拠があるのか。絶対的な根拠があるとする場合、それは私たちの認識や信念と独立なのか、それともそれはせいぜい私たちの信念の範囲内にとどまるのか。科学哲学が問題にするのはそのようなことだ。こうした問題は、決して私たちの日常的な問題意識とかけはなれたものではない。むしろその延長上にあって、それをより研ぎ澄ましたものだと言える。したがって、きっかけさえあれば多くの人が関心をもてる可能性がある。しかし、その肝心の「きっかけ」を得ることが現実にはなかなか難しい。ちょっと「さわり」だけ知るということができないからだ。

科学哲学の入門書が書けない理由は、そこに体系がないことだけではない。さらに深いもう一つの理由がある。科学哲学は科学を対象とする。科学が対象なのであれば、科学哲学の知識は科学に役立ちそうに思う。ところが、実際にはストレートに「役立つ」知識にはなっていない。そもそも科学哲学者は科学に貢献することを目的として研究しているわけではないからだ。科学者が自らの関心に従うように、科学哲学者も自らの関心に従っている。科学者は仮説やモデルを追い込んで、予想に合う実験結果をいかに得るかに関心がある。科学者にストレートに役立つ知識とは、この一致を得る効率的な方法に関する知識である。一方、多くの科学哲学者が関心をもっているのは、予想と結果の一致が何を意味するかといったことだ。この解明をしたところでただちに科学に役立つわけではない。そこで科学者と科学哲学者の間に軋轢が生じることにもなる。一部の科学者は、科学に役立たないのであれば科学哲学など不要であると科学哲学を批判する。科学哲学者は、こちらはこちらの関心でやっているんだから批判される筋合いはない、と科学者を逆に批判するか、その批判を無視する。

しかし、科学哲学者がどれほど自分の領域を主張しようとも、科学を対象とする以上、実際の科学研究と接点のないまま蛸壺的に研究を行うことは心苦しいことである。独自の領域的研究を行う一方で、科学研究との接点を探ること、そしてできれば科学にプラスになる情報を提供できることが科学哲学には求められている。つまり、科学哲学は自らの学問的意義について(とくに科学者に対して)弁明するという課題を負っているということだ。体系の欠如に加えて、このような課題のあるなかで基礎だけを学ぶ「入門」は難しい。

もっとも、入門書が書けないからといって、科学哲学という分野自体が魅力のない分野だということにはならない。昨年プラハで行われた世界科学哲学会議(CLMPST)で、基調講演を行ったヘザー・ダグラスが、 "We are philosophers." と誇らしげに語っていた(ダグラスはこのあと本書でも何度か登場する)。科学哲学は哲学の仲間である。哲学は、私たちの日常的な認識を出発点としながら批判的視点でこの日常的認識を鍛えようとする。この基本姿勢には多くの人が意義や魅力を感じるだろうし、科学者もこの姿勢の必要性は十分認めるだろう。重要なことは、日常的認識に囚われているなかでは真に批判的な姿勢は獲得しようがないということだ。科学のなかにはもちろん批判精神が存在し、それが今日まで科学の営みを支えてきたことは間違いない。しかし、もしその批判の眼がつねに「他の科学者」「他の研究」に対してのみ向けられ、科学の土台に向けられることがないとしたら、そのような批判で達成できる科学的認識の鍛錬には自ずと限界があろう。

果たして科学にはそうした強い批判の姿勢があると言えるだろうか。もしあるなら、科学哲学は科学内部ですでに成立しているので既存の科学哲学は不要である(あるいは単に趣味の領域となる)。けれども実際にはそうした姿勢が不十分であることが、これまで様々な機会に明らかになってきたと考えられる。たとえば東日本大震災後の地震学における「手法的な反省」や、気候科学における人為起源論の「評価方法に関するゆらぎ」にそれを見ることができるだろう。

興味深いのは、このような科学内部での大きな見直しが生じるときに、科学において急いで論じられることと科学哲学で論じられてきたことの間に重なりが見出せるということだ。もちろん、それでただちに科学哲学の議論が科学に役立つわけではないが、その接点を通じて科学に働きかける新たな議論を科学哲学が用意できる可能性が大いにある。すなわち科学哲学には科学への弁明余地が大いにあるということだ。もちろん、こうした働きかけは科学との接点を求めようとする科学哲学の姿勢があってはじめてできることである。その姿勢がこれまで科学哲学において不十分であったことは認めなければならない。

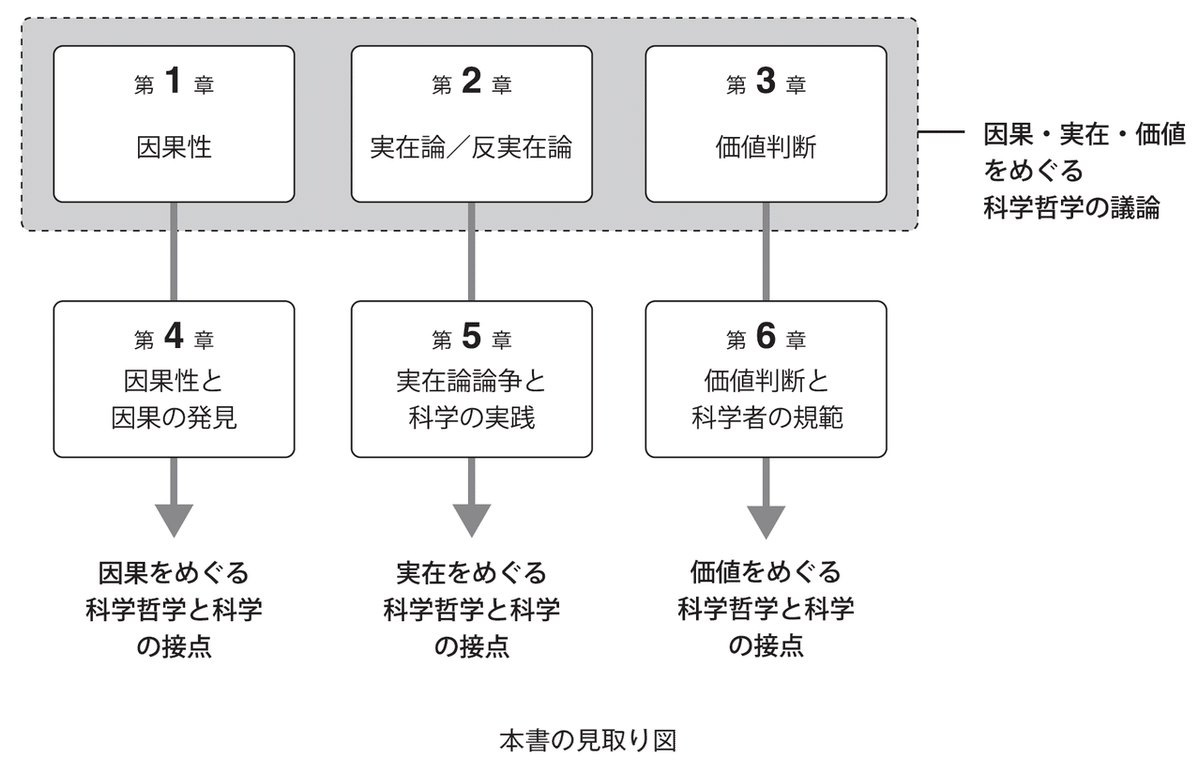

本書は、このような科学哲学の反省に立って、科学哲学から科学への接点を積極的に求めようとする試みである。いわば科学への弁明の書だが、そのなかで科学哲学が何を論じてきたかをひととおり語る必要があるので、科学者だけでなく、純粋に科学哲学に関心のある人にも読んでもらえるような内容にすることを意図している。しかし上に述べたように入門書の体裁はとれないので、本書の構成は次のようにする。まず第Ⅰ部で、科学哲学が何を論じてきたかを三つの「問題群」をもとに示す。「因果性」「実在/反実在」「価値判断」の各問題群である。もちろん科学哲学にはほかにも様々な問題群があるが、科学との接点を考えたときにこの三つはとくに重要と思われるものである。問題群のなかでも接点をにらんで議論の取捨選択を行っているので、各問題群の問題がすべて網羅されているわけではない。いずれも主な「論争」を中心に内容をまとめている。なお、単に論争の流れを追うだけでは、とくに科学を専門とする読者に「何のためにこんな議論を」という疑問をもたれかねないので、各章のはじめに、それぞれの問題群に関連して科学哲学と科学にどのようなアプローチの違いがあるか、また両者にどのような接点の可能性があるのかを先に示すことにした。各章の途中でも、要所要所で科学への接点を意識した書き方をしている(もちろん、「科学哲学の議論がどのようなものか知りたい」という読者の要求にも応えるよう配慮している)。

第Ⅱ部では科学哲学と科学の接点を具体的に探っていく。もちろんこのとき、第Ⅰ部で確認した科学哲学の議論を科学の問題にそのまま単純に当てはめられるわけではない。科学の実際をまず知った上で、科学と問題意識が共有できるように科学哲学の議論の修正や新たな組み立てが必要となる。科学からの知識をもとに、科学哲学の吟味を加えて科学へとフィードバックする形だ。最終的に科学に何かを提言するわけではない。行うのはあくまでフィードバックであり、そこからさらに、今度は科学から科学哲学へのフィードバックがあるとなおよい。科学哲学と科学の理想的な関係とは結局そのような関係だろう。

本書に「科学哲学からのメッセージ」というタイトルをつけた理由は、一つは科学との接点によって、そのようなフィードバックが生まれることを期待したからである。また第Ⅰ部にとくに関心のある読者に対しても、本書が入門書のように知識を積み上げる形にはなっておらず、実際の論争内容からこちらが大事だと思う部分を伝えて、あとは何を学ぶかを読者自身に判断してもらうことになるので、やはり「メッセージ」がふさわしいと判断した。

本書の試みは、科学哲学者が一人で行う試みなので、取り上げる科学哲学、科学のどちらの内容にも限界があり、また議論の方法にも偏りが避けられないだろう。その点については批判を甘んじて受けたいと思う。しかしその批判がただ批判に終わるものではなく、科学哲学を活かす批判であることを願う。

松王政浩(まつおう・まさひろ)

北海道大学大学院理学研究院教授。1996年、京都大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。静岡大学情報学部助教授を経て現職。共著書に『誇り高い技術者になろう[第二版]』(名古屋大学出版会、2012年)など、訳書に『科学と証拠:統計の哲学 入門』(エリオット・ソーバー著、名古屋大学出版会、2012年)、『科学とモデル:シミュレーションの哲学入門』(マイケル・ワイスバーグ著、名古屋大学出版会、2017年)がある。

***

『科学哲学からのメッセージ:因果・実在・価値をめぐる科学との接点』

科学と科学哲学を架橋する、科学哲学からの試み。

「因果とは何か」、「そもそも科学は何を知るのか」、「科学者は“価値”をどこまで語ってよいのか」。科学哲学はこうした問いを掲げながら、必ずしも科学そのものとは交わらない独自の発展を遂げてきた。

本書は、本来あるはずの科学哲学と科学の接点を探るべく、「因果性」「実在/反実在」「価値判断」の三つの問題群に着目。専門外の読者も想定し、分野内部でどんな論争が繰り広げられてきたのか、そこで一体何が問題にされてきたのかを案内する。

さらに「ジカウイルスと小頭症」、「IPCCによる気候変動の人為起源説」、「地震学者たちの責任と価値判断」など、具体的かつ広範な事例を取り上げ、科学・技術の実践のなかにすでに科学哲学的問題が存在していること、そして「統計哲学」の視点から開ける新しい眺望を見る。

――分野をまたぐ科学哲学の役割を確信し、誠実な研究を重ねてきた国内屈指の科学哲学者による、初の単著。

【目次】

第Ⅰ部 科学哲学は何を問題にしてきたか

第1章 因果性

1・1 因果性は必要な前提か?

1・2 因果の定義をめぐって

1・3 本章のまとめ

第2章 実在論/反実在論

2・1 論争の出発点としての「実在論」と、証明責任の所在

2・2 反実在論者による批判

2・3 実在論の応答的展開

2・4 反実在論者の証明責任

2・5 本章のまとめ

第3章 価値判断

3・1 R・ラドナーの「科学者としての価値判断」

3・2 価値判断をめぐるラドナーへの対抗的議論、擁護論

3・3 マクマランによる拡張的議論とその批判

3・4 ダグラスによるラドナー再評価と「実践的」問題への視点

3・5 本章のまとめ

第Ⅱ部 科学哲学と科学の接点

第4章 因果論と因果の発見

4・1 科学における因果

4・2 科学哲学における多元論論争

4・3 多元性をめぐる第三の解釈

4・4 本章のまとめ

第5章 実在論論争と科学の実践

5・1 気候変動科学における理論の確からしさ評価

5・2 実在論論争を手がかりとする人為起源論の推論

5・3 人為起源論評価の見直し

5・4 実在論論争の見直し

5・5 本章のまとめ

第6章 価値判断と科学者の規範

6・1 科学者の実践的価値判断から

6・2 ダグラスの価値判断「役割配置」再考

6・3 価値判断と規範

6・4 本章のまとめ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?