映像美への追及 / 内製と連携を重視するクリエイター集団「ufotable(ユーフォーテーブル)」とは②《演出・作画部編その1》

ufotableについて紹介・考察する記事の第2弾。今回からは各部門について解説していきます。第2弾はアニメーションといえばまず思い浮かぶであろうこのセクション、「演出・作画部」についてその1です。「アニメの華」というべき部門なのでだいぶ長めですが、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

※2024年6月更新

第1弾の記事はこちら↓↓↓

演出・作画部とは

ufotable元請作品のキャラクターデザインやプロップデザインなどの各種デザインのほか絵コンテ・演出などの各話演出、作画監督・原画・動画検査・動画まで所謂「演出」と「作画」に関する全般を担当する部門です。

部門は東京スタジオと徳島スタジオの双方に設けられており、所属スタッフはアニメーターや演出家など全体で136名(2024年6月時点 筆者調べ)。

東京スタジオ

東京スタジオには2024年6月現在、99名の演出家・アニメーターが所属しています。うち、原画マンは66名、動画マンは32名です(1名は演出のみ)。

現在、絵コンテ・演出をメインに活動するスタッフは12名。そのうち、11名はアニメーターです。また、その中でも劇場・TVアニメの監督経験者は4名(外崎春雄氏、須藤友徳氏、滝口禎一氏、白井俊行氏)。ゲーム作品のOPアニメーション&ゲーム内アニメーションの監督も含めると6名(栖原隆史氏、竹内將氏)です。また、制作出身で現在、ufotable作品の多くで演出補佐や副監督を務める恒松圭氏がufotableの演出陣をサポートしています。2022年にはスタジオコロリドに所属していた清水勇司氏がufotableに移籍しています。

その他、上記以外に現在はアニメーターメインですが過去に劇場作品の監督経験のあるスタッフが1名(小船井充氏)、コンテのみの経験者が1名(安田慎介氏)います。また、近年、演出の活動を始めたスタッフも数名おり(塩島由佳氏、瀬来由加子氏、中澤健氏)、今後が期待されます。

作画クオリティの要である作画監督経験者は36名、その中で、キャラクターデザイン・総作画監督の経験者は9名(須藤友徳氏、松島晃氏、外崎春雄氏、滝口禎一氏、小船井充氏、國弘昌之氏、塩島由佳氏、瀬来由加子氏、

都築萌氏)、サブキャラクターデザイン経験者は3名(佐藤美幸氏、菊池美花氏、梶山庸子氏)です。また、多くの作品でプロップデザインや武器・メカなどの道具・メカ全般のデザイン・作画監督を小山将治氏が担当しています。

動画の質を左右する動画検査の経験者は動画マン32名中20名。彼らを統括するのは作画監督や原画も担当する都築萌氏。都築氏は作画監督や原画作業と並行して動画検査・動画も担当。ufotableの動画の質を支えています。

徳島スタジオ

徳島県徳島市を拠点とする徳島スタジオには演出・作画部のみが設立され、37名のスタッフが活動しています。

徳島スタジオはufotable設立メンバーである演出家・アニメーターの野中卓也氏が統括を担当しており、2009年の設立から数年前までは野中氏一人が唯一の演出家として徳島スタジオ担当話数の演出も務めていました。近年では佐藤哲人氏が新たに監督・演出家として活動を始めています。

徳島スタジオには現在、演出・原画マン3名、原画マン17名、動画マン17名が在籍し、作画監督経験者11名、その中でもキャラクターデザイン経験者2名(永森雅人氏、茂木貴之氏)、動画検査経験者2名が在籍しています。

この人数と体制は1クールTVアニメのグロス請けが数話分、場合によっては元請もこなせる規模の人数です。徳島スタジオの主な活動はufotable元請TVアニメ作品の各話数の制作担当、その他、東京スタジオのサポートが主な活動となっています。担当回の見分け方はEDクレジットにて上記のスタッフが原画の大半を占め、さらに動画のクレジットの一番上が徳島スタジオになっている場合です(又は野中さんら徳島スタジオスタッフがコンテか演出を担当する回)。

近年は徳島スタジオが中心となりアニメーションの元請制作をすることもあります。Webアニメ『衛宮さんちの今日のごはん』では徳島スタジオが主体で制作を務めており、東京スタジオを拠点としていた三浦貴博氏と共同監督を務める佐藤哲人氏、かつて所属していたキャラクターデザイン・総作画監督の内村瞳子氏など、徳島スタジオのスタッフがメインとなり制作されています(この作品では三浦氏が総監督として絵コンテまでの作業を管理、演出以降は佐藤氏が管理している)。また、ゲームアプリ『アイドリッシュセブン』内に登場するユニット『ŹOOĻ』のMVアニメーション『Bang!Bang!Bang!』でもメインで制作を担当(監督は元・デジタル映像部のCGクリエイター・宍戸幸次郎氏)。元所属の内村瞳子氏がキャラクターデザイン・作画監督・第1原画をすべて担当。小林友衣氏が内村氏と共同で衣装デザインを担当したほか、動画検査も担当。第2原画や動画を含め徳島スタジオ主体で制作されました。

また、オリジナル企画も展開されており、徳島スタジオ所属のアニメーターである永森雅人氏をキャラクターデザイン・イラストレーターとして手掛けられる四国のお遍路巡りを題材としたメディアミックス作品『おへんろ。』を徳島全域で展開しています(四国では2021年現在もコラム記事が新聞連載されているほか、四国で放送された情報場組は最高視聴率10.2%、その他、様々な企業とコラボレーションを行うなど、地元密着型の作品としては大成功を収めています)。

徳島スタジオは主にコメディタッチな話数を担当することが多かったですが、現在はアクションがメインの話数を担当することもあり、なかでも、『劇場版 Fate/stay night[Heaven's Feel]』『鬼滅の刃 遊郭編 第5話』などのアクションシーンでは徳島スタジオの佐藤哲人氏や茂木貴之氏が作画監督、永森雅人氏らがアクション原画を担当するなど、様々な分野をこなすスタジオに進化しています。彼らの仕事ぶりに関しては三浦氏に「徳島スタジオにまかせれば安心できる」といわせるほど。

徳島スタジオは主に統括の野中氏が演出を担当し、その際には「誰が、どのカットを担当するのか」をコンテ段階から全て決めて描いているとのこと。東京スタジオとはスカイプを使用して定期的に打ち合わせを行い、常に連携した体制を築いています。また、就業時間が10時~19時までと決められているそうで、社員寮もあるなどスタッフへの福利厚生も手厚いとのことです(東京スタジオも福利厚生は手厚いですが社員寮は無し)。

ちなみに、徳島スタジオが活動している東船場113ビルの一部である旧館「旧高原ビル」は国の登録有形文化財に登録されています。

繊細な映像を生み出すために / 崩さない画と撮影・CGの融合を可能にする内製体制

ufotabeの作画の特徴としては「描き込まれた線と崩れない作画」を挙げる人が多いと思います。それは日常シーンだけではなく、激しく動くアクションシーンでもいえます。通常のアクションでは、キャラクターの動きを意図的に崩すことで躍動感をみせることが多い中で、基本的に画を崩さずに描くことが多いのがufotableの作画の特徴です(ただし、極端に崩さないだけで所謂「オバケ表現」や省略した作画表現、デフォルメ描写は結構やっています)。この手法は美麗な映像を生み出すという点では必須の要素ですが、安定させるための労力がとてつもなくかかるほか、アニメーションだからこそできる躍動的で外連味ある動きを見せることが難しい手法です。ufotable作品に参加経験のあるアニメーターの方の話だと「とにかく崩さずに描くことを要求されることが多い現場」であることを話していました。

この「崩さない画」と「躍動感をみせる」ことの2点を実現するためにufotableでは10年以上の歳月をかけて制作工程を確立してきました。これまでの年月と経験が現在の映像美を作り上げています。

《崩さない画の実現》

TVアニメも含め全作品全カットで「崩さない作画」を実現するためにufotableが取り組んでいることといえば、まずは人材育成かなと思います。その点に関しては改めて後述します。2点目は3DLO(3Dレイアウト)の積極的な活用だと思います。ufotableでは社内にデジタル映像部(撮影・CG部門)を構えているため、レイアウト段階から積極的にCGスタッフが作画スタッフと共同でレイアウト設計を行います。CGスタッフは美術設定も主だった舞台は全てCGで最初に舞台を組み立て、これを元に美術スタッフも背景美術を描くため、あるカットの作画・美術をどのスタッフが担当しても、ある程度レイアウトが統一されるようになっています。これによって原画マンがレイアウトを組み立てる時間を削減できるため、その時間を作画の描き込みに割くことができます。また、レイアウトの統一化を図れることは作画監督の修正作業時間の短縮にもつながっており、クオリティの向上に一役買っています(なお、この3DLOは絶対に守る必要もないとか)。

また、レイアウトの更に前段階として絵コンテ完成時に「プリ・ビジュアライゼーション(プリビズ)」という簡易的なCGによる仮の完成予想映像をCGスタッフが作成しています。これは前述のようなレイアウト設計を事前に組み立てられる以外にも実際に映像を動かせるため、完成映像と同じ構図や動き、物語のテンポを作画作業に入る前段階でシミュレーションすることができ、コンテやコンテ撮(コンテをつなげて仮のイメージ映像を作る)で予測するしかなかった動きのタイミングもキャラクターの動作も含め全て明確に表現することができます。これにより原画作業に入る前に演出家や作画監督が物語のテンポやレイアウトの修正を行うことができ、原画作業後に発生するエラー数を最終的に減らすことができるほか、全スタッフが絵コンテ・プリビズ映像・3DLOを見返すことで演出プランやレイアウトなど作業に入る前の段階で多くの情報を明確に共有することが可能となっています。

「3DLOの活用とレイアウトの統一化」「プリビズによる明確なイメージの共有」「これらを活用することによるエラー数の削減&工程削減による作業時間の確保と効率化」。これらの取り組みがあって、週1回放送のTVアニメ作品でも「崩れない作画」を実現できているのだと思います。また、この取り組みは、1つのカット内における作画とCGの割合など、コストバランスの検討や制作スケジューリングの見通しなどのコストコントロールの問題点に早期から対応できるとのことです。また、効率化に関する観点として、「絵コンテや演出の段階で難易度が高すぎないカットやシーンも意図的に盛り込んで全体のカロリーを無理のないレベルでコントロールしている」点もあるだろうなと私は感じています。社内人材の能力や作品ごとの納期・予算を把握したうえで、力の入れどころと抜きどころをしっかりコントロールできる演出と制作管理スタッフが在籍しているからこその芸当かなと。

《美麗な作画で躍動感を魅せるために》

描き込まれた崩れない作画は見栄えをよくする反面、アニメーションだからこそできる躍動感を出しにくいというデメリットもあります。しかし、ufotable作品のアクションは「崩れない作画で躍動感のあるアクション」を美麗なエフェクトも駆使して実現できていると私は思いますし、実際に高い評価も受けています。この躍動感や美麗なエフェクトを生み出すために、ufotableでは作画による手描きのエフェクト表現のほかに撮影処理やCG背景などを利用したカメラワークを最大限に活用しています。

ufotableでは前述したように「線を描き込む」作画を特徴としています。そして、ufotableではこれらの画を「撮影処理をのせることを前提」に描いています。この点に関してufotableは特に他のスタジオよりも力を入れており、どの部分を撮影処理で足すのか、どの部分を撮影処理で補正するのか、作画スタッフと撮影スタッフがレイアウトの段階で直接連携して構築しています(ちなみにufotableでは前述のCGスタッフたちが撮影処理も一緒に担当しています)。描き込まれた作画に対し、更に撮影処理とエフェクトをのせることで情報量が飛躍的に増し、映像美と迫力あるアクションを実現しています。ここにプリビズや3DLOの段階でCGスタッフと連携したことで実現する作画と背景CGを組み合わせた大胆なカメラワーク表現が加わることで更に躍動感ある映像を生み出しています。

これだけ書くと「撮影でごまかしてる」「作画は手を抜いていいのでは」と思う人も出てくるかもしれないですが、撮影処理とはいわゆる「お化粧」です。元の素体をさらに良くするために線の補正やエフェクトを足しています。つまり、作画の魅力を引き出すための要素なのです(この点は実際にufotableの理念でもあるのですが、これはデジタル映像部の紹介の時に解説します)。つまり撮影は「ごまかし」の道具ではなく、「作画の魅力を引き上げる」ためのツールなので、元となる作画が良ければ良いほどに撮影が引き立ちます。つまり、作画に関しても手が抜けないのです。近年のアニメーション作品における「映像美」と呼ばれる要素はこの撮影処理という「お化粧」によるものだと思っていますが、その映像美が話題になる作品は大前提としてどのスタジオも作画が安定しているものが殆どです。つまり、両者の技術と連携力が高い作品が高い映像美を生み出すのです。

上記の作業、つまり撮影・CGのスタッフが作画作業に加わる体制は、線で人物を表現するアニメーターにとっては「作画で表現する意味」を奪われることもあり、嫌われることも多いそうです。実際、ufotableでもデジタル映像部が本格的に作画に関わり出した時はそういう衝突もあったと聞いたことがあります。しかし、長年、共に活動してきたことでお互いに信頼感が生まれたこと、そして、作画スタッフが撮影やCGという分野に触れたことで認識に変化が生まれたことが、ufotable独自の映像美を生み出す要因になったのだと思います(同社エースの阿部望さんは、自身の原画パートでは撮影スタッフの席に何度も足を運び完成まで共同作業で手掛けているそうです)。また、撮影前提の画面構築は、工程の最終段階である撮影後の画面についてのイメージ共有ができているということでもあり、作画チームが他セクションの知識を持ち合わせることで全体の工程を意識した作業も行えるそうです(分業制のアニメ制作では他セクションの知識を持つ機会のないクリエイターも多いとか)。

ちなみに、ufotableでは全セクションが1つのビルに構築されているため、原画を担当するスタッフが色彩・美術・撮影などの工程全てに関わることも可能だそうです。この点も映像美を生み出す要因かもしれないですね。

繊細な映像を生み出すために / 次世代の主力育成のための教育体制

ufotableは前述のように「線を描き込む」ことに特化していますが、それを実現するための若手育成にも力を入れています。ufotableでは育成として、社内で経歴の長い演出家やアニメーターが新人の演出家や原画マン、動画マンを数名受け持ち指導をする所謂「師弟制度」を採用しているそうです。

更に詳しく言えば社内全体で『育成委員会』という役割を設けているそうです。詳細は以下の通り。

《育成委員会》

・教育委員:各セクションの育成代表者(作画部の委員は原画試験官)

・教育係:各セクション内にある班ごとの育成代表者

・教育担当:実際に新人・若手を指導するスタッフ

上記のように、演出・作画部だけではなく仕上げ部、美術部、デジタル映像部、制作部の各部門の育成代表者が集まる「育成委員」が育成方針を決めているようで、その方針を元に各セクション内に各班ごとに教育係と教育担当者が指導を行うそうです。ちなみに、作画部の場合は教育委員のスタッフが原画試験担当官も務めています。

この育成制度を受けたアニメーターの多くが現在、ufotableの主力スタッフとして活躍しています。例えばキャラクターデザインや作画監督として活躍する塩島由佳氏や他の『活撃 刀剣乱舞』のキャラクターデザイン陣の多くは元・同社所属で『がくえんゆーとぴあ まなびストレート!』のキャラクターデザイナー・小笠原篤氏の元で作画を学んでいます。また、『Fate/stay night』キャラクターデザインの須藤友徳氏の元では半澤彩氏、『鬼滅の刃』キャラクターデザインの松島晃氏の元では『鬼滅の刃』サブキャラクターデザインの佐藤美幸氏が作画の技術を学んでいたことが明かされています。

また、演出では『Fate/stay night [UBW]』にて監督の三浦貴博氏の元で演出を学んだ白井俊行氏や栖原隆史氏、竹内將氏、『Fate/Zero』監督補佐の恒松圭氏の元で演出を学んだ須藤友徳氏がそれぞれ、監督や演出家として活躍中です。『鬼滅の刃』では中澤健氏がシリーズを重ねながら演出家としての一歩を踏み出しました。

ufotableで活躍する業界歴の長いベテランスタッフ陣は基本、AICやテレコム・アニメーションフィルム、マッドハウス、WHITE FOX、Jec.Eなどで活躍したアニメーター陣で構成されていますが、現在は全体的に見るとufotable出身の演出家、アニメーターの割合が増えておりスタッフ全体の3/4以上はufotable出身という状況です。

また、ufotableでは若手でもやる気と実力があれば主要スタッフに推薦される体制を構築しており、『衛宮さんちの今日のごはん』や『活撃 刀剣乱舞』などで若手スタッフが主要スタッフとしてデビューしています。

ちなみに、ufotableは動画育成機関である「ササユリ動画研修所」のパートナー企業でもあります。

価値観の共有 / 主要スタッフが常駐している意義

ufotableでは前回の記事でも書いたように多くのメインスタッフを社内から起用します。そのため、監督や脚本家、キャラクターデザイナーや作画監督など、映像制作におけるメインスタッフが社内に常駐して作業しています。

監督やコンテ・演出家、作画監督などの主要スタッフが常に常駐していることにより、各スタッフ同士が常に作品の世界観や演出に対する意図、価値観などの共有を一般的なアニメ制作現場よりも密に行えるそうです。例えば、監督がスタジオ内を歩くだけで各セクションを全てまわることができ指示や意見をすぐに出せたり、原画マンが監督や演出家、作画監督に意見を聞くときに、同じフロア内に常に主要メンバーがいてコミュニケーションを密に行える環境となっています。また、この密なコミュニケーションをとれる体制は早期の修正やカット変更にも対応でき、最終的な作業時間の短縮にもつながっているとか。

また、原画スタッフの多くが所属スタッフである点から、原画担当者をコンテ制作の時点で想定して描いていることも多く、特にアクションシーンは「○○さんがアクションを描くことを前提」にコンテが描かれることが多いそうです。

また、初めからスタッフが揃っているスタジオというのはアニメーションの企画をする際に有利です。現在のアニメ業界は、人材確保が難しく、現場が崩壊しているところも少なくありません(コンテが完成してからアニメーターを集める現場もあるとか)。企画が立ち上がった段階で既にスタッフがほぼ確保されているスタジオというのは、それだけで大きな強みになります。

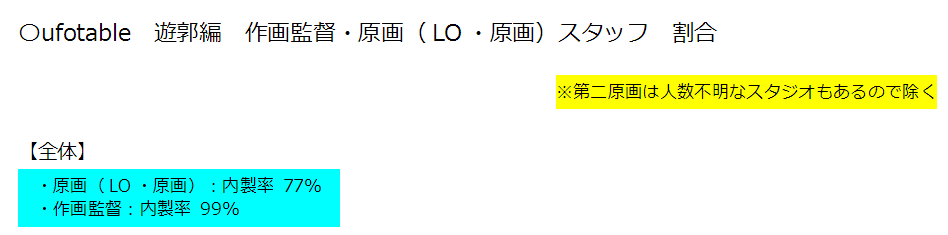

フリーアニメーターへの人脈 / 外部からの風がもたらすもの

前回の記事でも書いたようにufotableで原画を担当しているのは所属スタッフだけではありません。短編作品やアニメーションOP、TVアニメ作品における話数単位としては、第1原画(レイアウトとラフ原画までを担当)の全てを所属スタッフのみで手掛けることは多く、作画監督・動画検査に至っては基本はほぼ全話数で社内起用をしていますが、割合的には1つの作品全体で原画は全話数の2~3割ほど、動画は全体の1/3はフリーのアニメーションスタッフや外部の制作スタジオが原画・動画として参加していることが多いです。

スタジオとしては『フタコイ オルタナティブ』で共同制作を共にしたアニメーションスタジオ・feel.(有限会社フィール、『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続・完』『この美術部には問題がある!』など)が原画・動画として参加する割合が非常に高く、ufotable自身も原画&動画でfeel.作品の多くに参加しています(現在、ufotableが原画の下請けで参加するのは、ほぼfeel.元請作品となっています)。ほかにも、Fate/Zeroに参加した碇谷敦氏がメインで活躍するWHITE FOXやスタジオ同士で交流もあるSILVER LINK.(シルリン作品をメインに活動するプロダクションEN)も原画としての参加率は高い方かなと感じます。

その他にも様々なスタッフや演出家が参加しており、メインスタッフとしてもあおきえい氏や田畑壽之氏、碇谷敦氏は外部参加のスタッフです。

上記のようにufotableは1つの作品において原画の7~10割は内製、作画監督はほぼすべてで内製で制作をしている状態です。P.A. WORKSの堀川社長によると、アニメ制作では原画制作において7割を内製、3割を外注で制作できるのがクオリティ的にもスケジュール的にも最適であるようです。これには以下の理由があります。

同じスタッフ陣の起用というのは技術の蓄積や連携力の強さが大きな武器になりますが、新たな映像表現を生み出すうえで、どうしても創造力や表現力に限界が来てしまいます。そこでフリーで活躍する優秀な演出家やアニメーターなど、所謂「新たな風」を呼び入れることは、これまでスタジオになかった映像表現や面白さを生み出す要素になります。実際、田畑氏の起用は「ufotableで女性を魅惑的に描ける人材がいない」という要因があったそうです。また、フリースタッフの起用は外部スタジオや人材とのつながりを持つという意味でも、スタジオの未来を考えた際にはとても重要です。フリーの方々の技術から新たな学びを得ることは、所属する若手のスタッフ陣にとっても魅力的なものだと思います。少し前までのufotableはこの人脈が特別強いわけではありませんでしたが、近年では有名なアニメーターの参加率が増えており、今後、新たな映像表現の獲得に期待も高まります。

ちなみに、重要度の⾼いカットやカロリーの⾼いカットの枠は基本的に社内の社員スタッフに割り振られるそうで、フリーの方に枠を割り振る段階では、すでに重要度の低いカット(労⼒の少ない、難易度の低い)だけが残ることが多いそうです。これは、重要度の高いカットや労力のかかるカットを社内で早めに割り振り、安定したスケジュールで徹底したクオリティ管理をする目的もあるそうです。ただし、業界内でもその実力が知られる有名なアニメーターさんや同社への参加が多い常連のフリーアニメーターさんには重要なカットが割り振られることも多く、作中でも重要なアクションカットを割り振られている方も見えます。

また、これは確定情報ではないですが、HFに参加していたフリーアニメーターさんのツイートによると、「ufotable作品に第2原画で数カット参加したが、比較的軽い作業量で通常の単価の3倍を払ってもらえた」と話していたり、あるアニメーターさんは近年のufoによるTVアニメ作品で劇場単価と同等のお金をもらったと話されており、外注に関しても単価はしっかりしていることがわかります。

スタジオ内に常にスタッフ陣が揃い万全で充実した体制を整えたうえで、そこに新たなスタッフを外から招き入れることで「スタジオらしい安定した映像の中で、カットによっては良い意味でスタジオらしからぬ新たな表現を魅せることができる」。ここが魅力なのではないかなと感じます。

ちなみに、ufotableのアニメーター陣も個人名義で社外の原画仕事を請けているクリエイターは多く、中には別名義で現在も活動中の方もいます。ここで名前は明かしませんが、彼らの活躍も応援していただければ。

ufotableの作画クオリティを支えるのは「長年培われた技術力&チーム力と連携体制」「次世代育成のための教育体制」「常駐スタッフの充実」「フリーアニメーターとの連携」によるものだと感じます。経験とチームワークにより支えられる作画技術で今後も我々を驚かせるアニメーションを生み出すことに期待が膨らみますね。

以上、長くなりましたが『演出・作画部編その1』の記事を終わりたいと思います。最後まで読んでいただきありがとうございました。

次回は『③《演出・作画部編その2》アニメーター紹介』です。

関連記事はこちら↓↓↓

参考記事・出典はこちら↓↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?