『PlayStationが1300本のコンテンツを削除。所有権に代替するアクセス権とNFTによるデジタル所有権の法整備の必要性』~【web3&AI-テックビジネスのアイディアのタネ】2023.12.12

■電子書籍など購入したはずなのに「所有」していない場合は著作権侵害しても盗んだことにはならないという主張

電子書籍などのデジタルコンテンツは、一見購入して所有できているように見えても実際には配信プラットフォーム側に後からコンテンツを削除する権利があり、事実上「いつでも視聴できる権利をレンタルしている状態」になってしまっています。そうした現状において、重要な作品を保存するためにユーザー側が著作権を侵害してローカルにダウンロードする行為は「正義」であるという主張が登場しています。

「著作権侵害をしても盗んだことにはならないという主張」というタイトルから煽りか?釣りか?と思いましたが、さにあらず。

デジタルコンテンツ時代において所有権の代替案としてのアクセス権の危うさに関する議論でした。

DVDやゲームディスク、カートリッジ、アルバムなどを違法にコピーした場合や、お金を払わずに電子版をダウンロードする行為は明確に海賊行為です。かつてはこのように海賊行為が非常に明確でしたが、現代では例えばプレイステーションの事件のように「購入したのに所有権がなく、確かに購入したはずだったのに手元から消えてしまう」という状況が発生しています。

こうした状況においてユーザーがコンテンツを守るためには手元にダウンロードするしかありません。プランケットさんは、購入したデジタルコンテンツを手元にダウンロードして保存する行為については、海賊行為ではないと判定するべきだと主張しています。

たしかにプラットフォーマーのコンテンツ削除に対抗してアクセスできる状態を維持するためには、ダウンロードして手元に残しておくしかないかもしれません。それが今の法律では海賊行為として違法だと見なされます。

しかし、所有権の代替としてのアクセス権がこれほど普及した今では、コンテンツへのアクセス権を維持するための私的ダウンロードは海賊行為ではないとすべきだというのが今回の記事の主張です。

所有権の代替としてのアクセス権を法的にきちんと整備することが必要で、一頃に主張されていた「非中央集権化とNFT」では解決できないと考えます。しかし、NFTで提示されたデジタルコンテンツの所有権についても、アクセス権と同時に法整備が必要だと考えます。

今回のきっかけはPlayStationの「1300本のデジタルコンテンツを削除」

PlayStationは2023年12月3日ごろから、「コンテンツライセンスの取り決めにより、一部の番組や映画が2023年12月31日以降視聴できなくなり、購入済みであってもライブラリから削除されます」とユーザーに通知しました。PlayStation公式の発表によると対象となる作品は1300本以上あり、ユーザーの中ではデジタルコンテンツの購入に関する問題点などが議論されています。

PlayStationはコンテンツを削除する理由である「ライセンス契約の問題」について明らかにしていません。Discoveryは2022年にワーナーメディアと合併してワーナー・ブラザース・ディスカバリーとなったことから、一部のユーザーは、「合併に伴ってライセンス契約の見直しと更新が行われ、その結果ディスカバリーのコンテンツをPlayStationが継続して保てなくなったのではないか」と推測しています。

今回の「主張」のきっかけはPlayStation内で販売・配信されていたDiscoveryの映像作品、約1300本が2023年12月31日以降に配信停止することになったことです。

配信停止の対象がゲームソフトでなくてよかったとは思いましたが、いずれゲームソフトでも同様の問題が起きかねません。

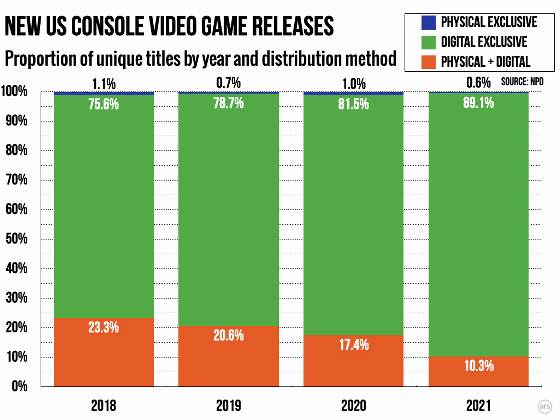

ゲームソフトの9割はダウンロード販売の現状

最近のゲームはフィジカルパッケージではなくダウンロードで購入する方がメジャーで、およそ90%がダウンロード販売です。

Amazon Kindleや電子マンガサービスなどは、電子書籍を購入しても「利用権だけで所有はしていない」という認知が広がっているような気がしますが、ゲームソフトに関してはまだ「フィジカルの代わり」という意識が強いように思います。

そのため、もしゲームタイトルで一方的な削除事件が起きたなら、電子書籍よりも「なぜ返金がないんだ!?」という反応が強く出るでしょう。

ゲームは書籍よりもユーザー体験が濃密になりやすく、ゲームを失った時のダメージが大きいことも特徴です。1本のゲームに数百時間、モノによっては数千時間を費やし、オンラインで仲間と共に過ごす体験をしてきたゲームタイトルを「配信停止」で失うのは、お金の問題以上のショックを受けるでしょう。

『JUDGE EYES:死神の遺言』で、ピエール瀧さんが逮捕されたあとのモデル差し替えについて、初版の購入者には交換・パッチ対応を行わないことを発表したセガのケースように、所有者もサブスク配信の利用者も等しくゲームプレイする権利が守られる状態が望ましいと考えます。

所有権の代替案としてのアクセス権の法整備が必要

以前からAmazon Kindleでアカウント停止によって電子書籍が読めなくなる事件が報じられていましたが、その対策として今必要なのは法整備です。プラットフォーマーの利用規約だけで財産権を自由に侵害できる状況を、きちんと法律で規制すべきです。

サブスクの一般化によって所有権の代替案としてアクセス権によるコンテンツ流通がこれだけ一般化しているのですから、会社や国によってアクセス権の提供方法や停止方法がバラバラな状態はよくありません。

フィジカルアイテムを実物所有することと、デジタルコンテンツのアクセス権が、代替する同等物だと捉えられるようにするのか、アクセス権ならではの制約がどの程度許容されるのかを法的に定義した方がよいと考えます。

NFTはアクセス権の先の第3の選択肢

今回のPlayStatonのケースだと、コンテンツをNFTにして非中央集権化を図るのだ!と一頃に流行った主張をしても、所有したらコンテンツが永遠に利用できるという効果は発揮しません。

まず、NFT化にDiscoveryは同意しないでしょう。仮にNFT化されてもPlayStation専用だと意味がありません。技術的にもギガバイト単位の大容量の映像データすべてをオンチェーン記録できません。従って今回のケースに関してはNFTでは解決できないでしょう。

きちんと所有権の代替案になり得るアクセス権を法的に定義することによって消費者を保護し、そのうえで第3の道として「デジタルコンテンツを所有すること」も法的に定義できれば、NFTはもっと実用性・実効性を持つはずです。

非中央集権化は政府の支配から脱却するものだと捉えるアナーキストには受け入れがたいかもしれませんが、NFTが普及するには実用性と法的定義が必要だというのが私の考え方です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?