【戦国でSWOT】北条家は合議制で、関東240万石に拡大し、大阪狭山市1万石に縮小する

戦国時代に、現在の静岡県東部や神奈川県周辺を拠点に、北条家は5代に渡って、戦国大名として君臨しました。

初代の北条早雲(伊勢新九郎)が1493年に伊豆を平定してから、相模・武蔵・下総・上総北半・上野に及び、また下野や駿河・甲斐・常陸の一部も領有し最大版図は240万石に達しました。

同時期に、周辺には武田家、今川家、上杉家などの強力な戦国大名が存在し、領土拡大に向けて激しい攻防を繰り返していました。

周辺の三国に比べて、あまり有名でない北条家ですが、下克上が当たり前の戦国乱世において、下記のように、戦国一の安定感を誇る組織を有しています。

◉家督争いを起こしていない

◉家臣などの裏切りがほとんど無い

その原動力となっているのが、小田原評定として揶揄されている一門衆や家臣たちによる合議制です。

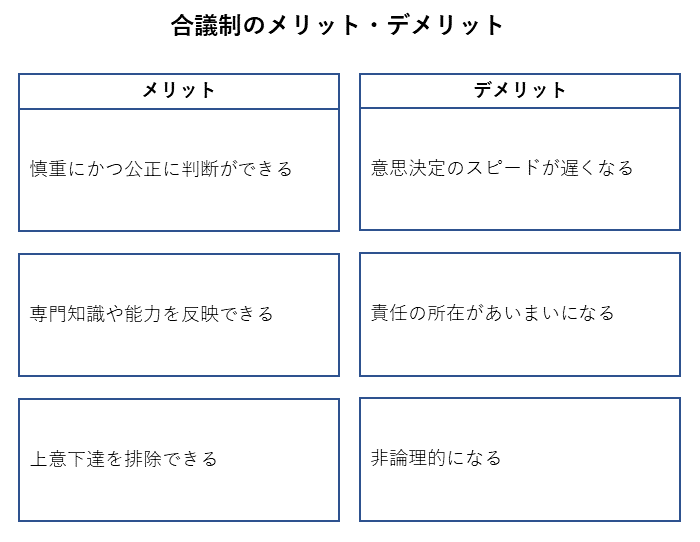

この合議制とは、複数のメンバーの合議によって重要事項等を決定するシステムです。

この合議制によって、組織が安定したおかげで240万石もの領土を獲得できた訳ですが、江戸時代には、狭山藩(現大阪府狭山市)1万石というギリギリ大名レベルに没落してしまいます。

それは、この北条家が誇る合議制では、豊臣秀吉の統一事業のスピードに対応できなかったのが原因の一つと言われています。

この北条家の合議制について考察したいと思います。

平時や均衡した情勢で発揮する合議制のメリット

現在では、小田原評定と聞くと、「いつになっても何も決められない」というネガティブな言葉として使われていますが、基本的には、うまく運用ができれば比較的公正さが担保できる制度と言われています。

メリットとして、参加者の意見を聞きつつ決定をしていくため、トップダウンで強引に決められる方式と比べると、日本人的なメンバー間の利害調整、全体的に角を立てないようにできる点です。

また、決定していく過程において透明性や納得性も高める事ができるので、メンバーの組織に対するモチベーションもアップできます。

織田信長のようなトップダウンが過ぎるところは、不満や不安を抱く家臣も増え、重臣による謀反や反乱も多い気がします。

北条家については、小田原評定という合議制のおかげで、家臣などの反乱は皆無に近い状態で、戦国時代では非常に珍しく、家内は安定していたようです。

ちなみに、この合議政体は、江戸幕府でも採用されており、複数人の老中が置かれ、重要な要件については合議により決定していました。(幕末には独任制へ移行しようとしました。)

合議制は、平時や、シェアを数社で寡占している均衡した環境においては、そのメリットを享受できると思います。

当時は、関東甲信越エリアが、北条家(150万石)、武田家(130万石)、上杉家(145万石)の3家により絶妙にパワーバランスが均衡していて、微妙にシェアが安定し、大きな変化の少ない時期だったから問題点が噴出しなかったのだと思います。

変革期や動乱期で後れを取る合議制のデメリット

武田家が滅び、秀吉が実権を握って巨大な中央政権を築き、上杉家が臣従した事で、それまでの均衡が大きく崩壊してしまいました。

その間に、武田家の滅亡に乗じて、最大240万石まで版図を拡大させました。

しかし、1586年に徳川家が上洛して豊臣秀吉に臣従を誓った事で、伊豆より以西を制覇した豊臣家と比較して、北条家の立場は大きく弱体化してしまいました。

徳川家と同じタイミングで臣従しておければ良かったのですが、豊臣家が九州平定を終えて西日本を制覇した後の1588年になってやっと北条家は重い腰を上げます。

しかし、隠居しながらも実権を持つ4代目の北条氏政ではなく、弟の北条氏規を上洛させます。

この辺りが合議制のデメリットである意思決定スピードの遅さと非論理性が出ている気がします。

もしかすると、出自の不明な秀吉に臣従するのを良しとしない名門としてのプライドもあったのかもしれません。

これ以降、再三の上洛要請を受けても、時期の引き延ばしを続けるだけという非論理的な対応を続け、最終的には小田原征伐を招いてしまいます。

北条氏政本人は上洛の意思が強かったとも言われていますが、この辺りも合議制の特性により、リーダーシップを発揮するのが難しかったようです。

そして、拠点である小田原城を包囲されてしまってからも、北条家内で降伏か抗戦かの意見がまとまらずに時間を無駄に費やしてしまい、対応が後手後手になってしまいました。

この時の小田原城で開かれた評定を指して「小田原評定」=「いつになっても何も決められない」という意味が定着してしまいます。

遅すぎる降伏の後、北条氏政含む重臣4名切腹、すべての領地は召し上げとなり、北条家は一旦滅亡します。

合議制のデメリットによって、一番最悪な結果となってしまいました。

まとめ

小田原評定も、安定した民主的な決定手法で、メンバーにとっては公正さや納得性というメリットがありました。

しかし、変革期においては、スピード感に欠けてしまい、環境の変化に対応が遅れてしまいました。

北条家に優秀なファシリテーターが一人でもいたとしたら、合議制による「意思決定のスピードの遅さ」「非論理的になる」という2つのデメリットが防げたかもしれません。

毎回の小田原評定においても、下記のファシリテーションの4つスキルで、評定の進行を行えていれば、「むやみに期間を引き延ばす」「降伏か抗戦か決めれない」「紛糾して時間だけが過ぎていく」という事にはならなかったと思います。

◉ゴールの明確化

◉意見の聞き出し

◉整理し構造化する

◉合意形成

もしくは、統裁合議制という決定権限を持つ一人のものに委ねるようなシステムであれば、あのような結末にならなかったでしょう。

現代においても、合議制を取ろうとする組織が増えつつあるようですが、変革の激しい環境に置かれている企業で、合議制の採用には注意が必要だと思います。

その場合、メンバー全員がファシリテーションスキルを有しており上手く合議を回せる事や、社長などが決定権限を持ち最終判断を下すというスタイルである事が望ましいかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?