複製されるタイムマシン――「元永定正のドキュメンテーション」展

元永定正の絵には、可能性そのものの結晶といったものがあるはずだと、私は思う

それは明快で、自然な事実なのだが

いわば現在完了の現在感とでもいったものがある、ということ

元永定正の絵は、ばえる。元永定正自身も、やたらにばえる。にもかかわらず、この展示は、ばえない。絵画作品は3点のみで、あとは自筆原稿、写真、書簡、初期のスケッチ、作品写真、4コマ漫画、電報、映像記録、パブリックアートの模型などが所狭しと陳列されている。その徹底ぶりは、居住地や所属が変わるたびに更新される名刺が十数枚も展示されていることからもうかがえる。ハードコアだ。

しかしそこには、しばしば文学館の展示であるような、結局写真付き説明文を読まされるだけだったなぁという退屈さはないし、「マニア垂涎👅」的な趣味的消費に終わってしまうこともない。口うるさくもなく、単調でもないこのすぐれた展覧会は元永の作品を外堀から、しかし確実に洞察する道筋を与えてくれる。本展を成立せしめているのは、元永定正の仕事における写真の役割、そして漫画的なものの再起動である。

導入から章立てまで、鑑賞者を導いていくのは、元永のエッセイ「私のタイムマシン」である。写真を見ることで記憶が喚起され、そのとき自分が存在した時空間に旅行したように感じられること。それを各人の心のなかにあるタイムマシンであると元永は語る。その言葉に従うようにして、画家の写真などが幼少期から並べられることになる。しかし、写真の中の時間を体験した当人でない私たちは、写真を見て、あるいはドキュメンテーションに属する様々な資料を見て、いったいどこに旅立てるのだろうか。信濃橋画廊エプロンで開催された展示が鍵となる。

本展で再現されるその展示は、カタカナだけで構成される文字の作品、初期の立体の代表作と言える、繰り返し制作された色水の写真、「『具体』紙上展」と題された新聞記事の切り抜き、絵画作品の白黒写真、滝口修造によるポエティックな元永評、そして赤ペンの入った自らの原稿からなる。作品の写真は渡米以前のものから、エアブラシを使った後期のものまで多岐にわたる。「エプロン」というのは、画廊内に設けられたごく狭いスペースであったらしい(※)。

これが何年の展示かはっきりしないのだが、作家自らが、自作の異なるメディアでの複製を展示することと、彼の作品が絵本という複製メディアで広く知られていること、あるいは工業的な大量生産品の代名詞である自動車に絵の具を流すカーペインティングを行ったこと、ひいては元永のアイコニックなエアブラシという技法とも無縁とは言えないのではないか。彼の複製メディアとの距離は、例えばウォーホルのようにクリティカルでアイロニカルなものとは全く異なり、前向きで肯定的なものである。なにしろタイムマシンなのだ。

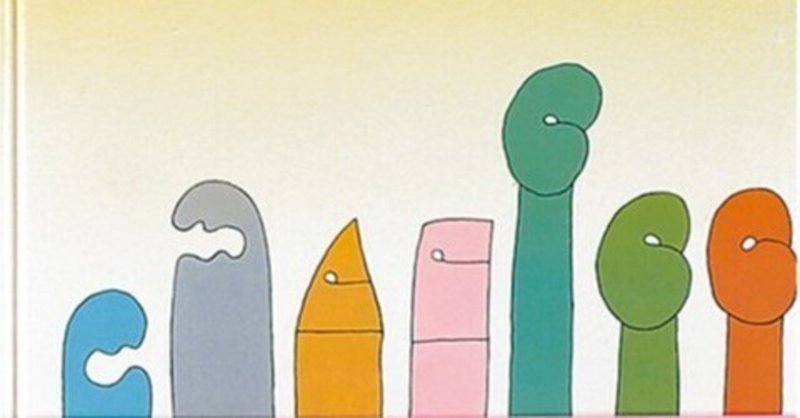

雑誌もまた複製され流通する媒体であり、伊賀上野時代から、高校の月報や公民館の広報に4コマ漫画を発表していた。岡本一平に強い影響を受けたという。そこから「私の抽象漫画宣言」、そして絵本になるようなミニマルな形態とのっぺりした塗りを見ていくと、そこにはやはり、筆触やなにかの作家の手と結びつくロマンティックな技術への信頼ではなく、あるいはけっしてロスコやモンドリアンの厳格さ、崇高さでもなく、自然や人間といった身の回りのものから形を見出し、抜き取り、写し取り、そこに動きが見出されるといった原理が窺える。元永はしばしば掌よりも小さなスケッチブックに惹かれた形をメモとして書き残している。彼自身がひとつの特殊なカメラであったと言えないか。

「一寸先は光」という言葉で展覧会は閉じられる。瀧口修造は前述した評のなかで「あのすばらしく晴れた日のことだ」と書いている。最も強い光、具体が行った「真夏の太陽にいどむモダンアート野外実験展」での《液体・赤》は言うまでもないが、記録として展示された彼の絵画の写真はしばしば屋外で撮影され、宝塚のアトリエにも外光がふんだんに流れ込んでいるようだった。死の当日まで計画に携わったグッケンハイム美術館の吹き抜けに設置された《作品「水」》もまた、自然光を浴びている。展示室を出る。こんな初秋の光が元永の作品を照らしたこともあったはずだ。光に対するオプティミズムはたしかに私たちを彼のいた時間に連れ戻していたのかもしれない。

※「信濃橋画廊コレクション展」というのが兵庫県立美術館で行われていたらしい。http://rootakashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/08/post-9ec1.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?