「週刊少女コミック」の萩尾望都 Ⅳ 『トーマの心臓』1 -少年の解放感-

1、いまさら昔の話

萩尾望都はマンガファン特に自分の世代には特別な存在だし、多くの人がその作品を語っている。ファンの人の思い入れの文章から、マンガ評論家、研究者という人たちによる、分析や研究書等がいくつも出て、今まで散々語られて来てる。

その中でも『トーマの心臓』は『ポーの一族』と並んで、萩尾望都の代表作だから、特に多く語られている。

初期作品の中では『11人いる!』を入れて、トップ3だと思う。

いろいろな世代の人を交えて、オールタイムで萩尾望都作品の人気投票しても、この三つは上位に行くと思う。

そういう歴史的な評価の定まった作品に対して、自分が今さらなに書いてもしょうがないよという気持ちがある。

萩尾望都作品は他のマンガと違って、よく出来過ぎてる、立派過ぎるところがある。軽く楽しむ感じじゃない、寝転んで読めない、ちゃんと正座して読まなきゃいけない気持ちになる。親しみよりも仰ぎ見る感じ。萩尾望都作品は自分とは距離があるのだ。

だから多くの人が、萩尾望都作品に対してあたり前のようにの色々なことを書いたり語ったりしてるのは、不思議な気持ちになる。

ただ、妹が「週刊少女コミック」を買ってて、そこに載ってた萩尾望都マンガは読んでたから、それらの作品群は他よりも親しみを感じる。なんとかギリギリ自分の爪が引っ掛かっている、そういう感覚がある。

『トーマの心臓』もそのなかのひとつと考えれば、あれこれいろいろ思いつくことを書けるかもしれないなと思う。

『トーマの心臓』(「週刊少女コミック」1974年第19号~第52号 全33回)

1974年に連載、1年経たずに終わってる。こんなに短かったのかという気持ち。

連載当時読んでいた筈だけど、いま記憶に残っているのがその時の印象なのか、その後読み返した記憶なのかも、今では混沌としている。

いまさら昔のはなしだけど、思い出しながらいろいろ書いてみる。

2、トーマ何故自殺を

マンガの冒頭、トーマが陸橋の上から線路に飛びこむ。

タイトルになってる「トーマ」がイキナリ死んじゃって、その後回想シーンにしか出て来ない。

なんでトーマ自殺しちゃうんだろう。その理由は全然説明されない。

心を閉ざすユーリを救うため、みたいなことも描写されてるけどそうなの?

ユリスモールへさいごに、これがぼくの愛

これがぼくの心臓の音、きみにはわかっているはず

こんな手紙送ってくるわけだけど…

愛のために自殺した?

『トーマの心臓』にインスパイアを与えたという、『悲しみの天使』というフランス映画(見てない)だと、少年同士の恋愛が引き裂かれて片方が自殺するらしい。それだと恋愛関係のもつれで、というのがハッキリしてる。当事者には悲劇だけど、理由が明確すぎるぶん第三者には「ふーん、そういうことなのか」と簡単に整理できてしまう。

『トーマの心臓』の評論や解説だと、トーマの示した「愛」はキリスト教の「無償の愛(アガペー)」というものなのだ、みたいに言われることもある。だから自殺したと?

そう説明されても、キリスト教に詳しくないので全然ピンと来ない。

昔、よく純文学の作家の人が自殺して世間を騒がせた。芥川龍之介や太宰治その他。『一度きりの大泉の話』のなかでも、三島由紀夫の自殺が大泉サロンで話題になったと書かれている。

大泉で暮らし始めた時の最初のニュースは1970(昭和45年)年11月25日、三島由紀夫が割腹自殺を遂げた事件です。 (中略)

「三島由紀夫が!」と増山さんは叫んでいました。

自分の好きな事をやって、それが売れて生活できる。社会的に尊敬され、ファンに憧れられ、有名人としてメディアに出る。

平凡な生活をしてる一般人から見ると、とてもウラヤマシイ。

そういう人たちが、生活に行き詰ったわけでも無いのに、なぜか自殺を選ぶ。

作家としての行き詰まり、自分の存在に対する不安、日本社会に対する怒りというような形で、いろいろ分析されるけど、あまりスッキリしない。

その自殺した理由の分からなさが社会に衝撃を与え、人々の間に整理出来ない感覚が残る。

だからその後、長くいろいろ語られて、いくつも本が出たりする。

そういう、文学者その他がなぜ自殺するか、われわれ一般人には理解できない社会の裏の面というか、人間存在の深淵を覗いたからではないか、みたいな幻想があった。

自殺に、なんとなくロマンチックな感じがあった。

そういう感覚があった時代だから、マンガの冒頭いきなりトーマの自殺を描いたのは、これから始まるのは、ロマンチックな「純粋な愛」とか「人間の存在」の話なんだろうと、なんとなく読者に感じさせるための演出だと思っている。

読者がそう「感じれ」ばいい。そういう作品の「雰囲気」を味わって、その中に入り込めばいい。

その為の「自殺」だから、作中その理由はハッキリ描かれない。描かれる必要が無い。描かれたら、その瞬間に魔法が解けて現実に引き戻されてしまう。

だから、トーマが自殺した理由を説明するために「キリスト教的な愛」みたいな分析するのは、それはそうなのかもしれない。

ただ、そっちを掘り下げても、あまり意味が無いのではと思う。

理由が分からないままトーマが自殺した。

それが衝撃となり強い風を起こし、生徒だけでなく、ギムナジウムの全体を巻き込む。

平穏な毎日の下に隠されていたものが、巻き上げられていく。

そして一人ひとりだったギムナジウムが、一つの生きもののように動き出す。

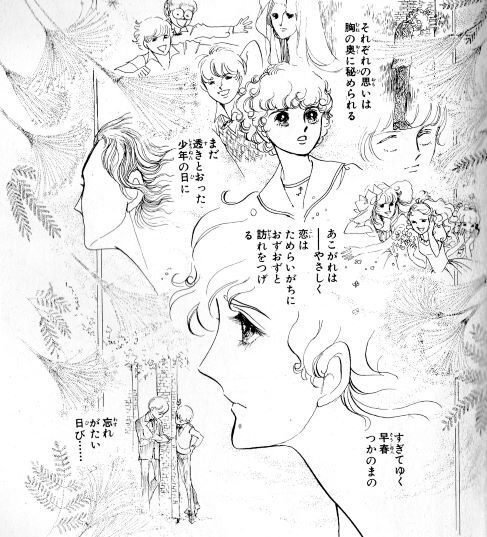

3、絵の伸びやかさ

3、1 急激な変化

トーマが亡くなり、ユーリとオスカーの二人部屋に手紙が来る。

初登場時のふたり、絵が初期のタッチで描かれてる。

萩尾望都、初期のころの絵、女の子キャラクターは魅力があるけど、比べると男の子はそれ程でもない。ちょっと子供っぽい感じがあるし、そんなにカッコ良くない。

ユーリもオスカーも最初は垢抜けない。

ユーリ小学生っぽいし、ランニングシャツのオスカーイケてない。

『トーマの心臓』連載中、それが急激に変わって行く。

エーリクが登場するあたりからちょっとずつ変わり、1巻の100ページ過ぎたあたりで、もうその後の萩尾望都の絵になっている。

顔だけでなく頭身まで変化して、急に3~4歳くらい成長したみたい。

下のコマのオスカー頭に対して手が長いし、屈みこんでこれだと背を伸ばし

たら、身長2メートルはありそう。

「きみ転入して何日めさ」。

つまりマンガの中で、1か月経ってないのに背が伸びて、プロポーションが変わっている。

マンガ家の人は連載していくうちに絵が変わっていく。特に、比較的新人の人が、週刊誌に連載していると変化が激しい感じがする。

デビュー当時は、そんなに上手くない、その時代の流行りの絵柄をなぞっている感じのマンガ家が、連載しているうちに、描き慣れて上手くなる。同時に、余分なものがそぎ落とされて、洗練された感じになる。作家の個性が出て来て、「その人の絵」になる。

同じ時代の『ベルサイユのばら』や『エースをねらえ!』とかを見ると、そう感じる。

『トーマの心臓』も、萩尾望都にとって初めての週刊誌連載ではあるけど、連載しているうちに絵が変わって行ったというのとは、違うみたい。

元々、発表する当ての無いまま、描きためていた作品だった。

自殺した少年が可哀想で、残された少年も可哀想でした。(中略)それで私は映画(悲しみの天使)の後に『トーマの心臓』という作品を思いつき、原稿用紙に描き始めました。

私は時々、発表の当てもなく原稿用紙に作品を描くという癖があり、そういう未完作がいくつも有るのです。

プロのマンガ家の人が、雑誌に載ることを想定してない作品を描くことって、普通にあるのだろうか。

趣味でマンガを描いてる人や、プロだけどボツになって発表されてないとかならわかる。

むかし誰だったか忘れたけど、少女マンガ家の人が萩尾望都のアシスタントに行った。やっと原稿が上がって好きなこと出来る、なにしようということになった。

そしたら萩尾望都がスケッチブックを取り出して、「お絵描きしましょう」と言い出したので驚いた、というのを読んだ記憶がある。

萩尾望都にとってマンガを描くというのは、人が毎日食事をとるのとおなじ、生活の一部なのだな。

他のマンガ家とは違う、萩尾望都の特殊性を表すエピソードだと思う。

だから、依頼されなくても作品を描いていた、ということなのだろうか。

描きためていた『トーマの心臓』を連載することになったけど、そのままは難しかった。

むかしの原稿はやはりコマがチマチマと小さく、絵がめちゃ下手です。(中略)城さんが「綺麗なとこもあるじゃあない、使えそうなところは使えば?」とアドバイスしてくれました。(中略)で、この作品は初めの頃は、新旧の原稿ページが混ざっています。

絵は描きなおしたと書いている。じゃあ物語は最初に構想した時のままなのだろうか。

『一度きりの大泉の話』を読んだあとだと、『トーマの心臓』のお話もテーマも、ちょっと変わったのではないかという気がする。

3、2 「少年愛」はわからない

もともと萩尾望都は「少年」には興味が無かった。

竹宮恵子と増山法恵が、「少年愛」に大騒ぎしているのを、横で眺めていた。

大泉に来た頃は。竹宮先生と増山さんの「少年愛」は全開になっていました。竹宮先生も増山さんも「少年愛」に夢中になっているようでした。

ジュネの、『花のノートルダム』も読むように言われました。面白いと思ったけど、竹宮先生と増山さんほど、酔うようにウットリとはなりませんでした。(中略)

でも、私はどこか冷静でした。なぜなら、青春の愛と情熱は、増山さんの情熱であり、私は完全にはシンクロできなかったからです。

増山さんは、毎日おまじないのように「少年、少年」と、唱えていました。

”毎日おまじないのように「少年、少年」と、唱えていました。”という書き方にちょっと悪意がある…

竹宮恵子と増山法恵が「少年」に入れ込み過ぎているので、入れない自分は引いてしまう。むしろ、描く度にダメ出しする増山法恵から距離を置くために、そっちに近づかないようにしていく。

「私の好きなもの、彼女の好きなもの、似てるところもあるけど全然違う」。それはあたり前です、違う人ですから。「でもその違いを彼女は許してくれなさそうだな、思い通りにしてもらいたいんだな」と、なんとなく引いていきました。

萩尾望都はマンガマニアが嫌いという有名な話が有った。

マンガ家志望の女の子から手紙で相談されて、会ってみたら作品は殆ど描いてないマンガマニアだった、みたいなことも書いてた。

マンガマニア「自分では作品を創らないのに、他人が創ったものにあれこれ言う人」。そういう人に対する、嫌いというと語弊があるけど苦手な感覚があるのだろう。

『一度きりの大泉の話』読むと、増山法恵の言動に苦手意識を感じている。

増山さんは求めるもののレベルが高く、「これ以外認めない」という選ばれたエリート意識があって、実は私はそこらの厳しさが苦手だった。

萩尾望都にとってのマンガマニアの悪いイメージは、新人時代にあれこれダメ出しした増山法恵が原型なのだと思う。

増山法恵にいろいろ言われても、とにかく萩尾望都は「少年」に対してはピンと来なかった。

うーん、まだ女の子同士の方がわかるかなあ。女の子は可愛いもの。男の子って、男の子が可愛いって、本当に思うのかなあ?だいたい身近に可愛い男の子なんていませんものねえ。

こういう感覚だから、初期のころは少年キャラクターにあまり思い入れが無い、確かに女性キャラクターに比べるとあまり魅力が無かったな。

3、3 解放感

それが『11月のギムナジウム』を描くことで変わっていく。

『11月のギムナジウム』は、言ってみれば『トーマの心臓』のスピンオフ作品です。(中略)

舞台は男子校ですが、少女誌だったので、「女子校が舞台」のネームも切ってみたのですが、読み比べると男子校の方が面白かったので、男子校舞台で描きました。

外から眺めるなら女の子の方がカワイイ、少年の魅力はわからない。

でも、そのキャラクターに成るとしたら、少年は自由で女の子は窮屈。

私が気がついたのは、『11月のギムナジウム』を描いたときの解放感です。女子校、男子校のバージョンを考えたせいか、女の子の窮屈さに気がついてしまいました。

女の子はカワイイ、男の子はカワいくない、と考えていた萩尾望都が「少年」に目覚めた瞬間。

それまで、お話の必要性から少年を主人公にすることもあったのが、少年を描くことそれ自体を、気持ちいいと思うようになった。

しかし、少年を描くこの解放感!

『トーマの心臓』のスピンオフとして『11月のギムナジウム』を描いたとき、「少年」の魅力に気付いた。

ということは、描きためていた初期の『トーマの心臓』のキャラクターには、”少年を描くことの解放感”は入っていない。

『トーマの心臓』中盤から絵が急激に変化(進化)。特にユーリ、オスカーは、プロポーションまで変わって、伸びやかになっている。それは当然、ずっと描き続けてきたことによる成長、描き慣れたことによる洗練があると思うのだと思うけど、

理論よりも心のワクワク感。少年は自由だ。描いてて楽しい。

という萩尾望都自身による「気付き」も大きかった、そういう心の変化が絵の変化として表れたのだと思う

物語りの登場人物は、多かれ少なかれ作者の「分身」と言われるけど『トーマの心臓』の場合は「分身」を越えて、キャラクターの中に萩尾望都の「全身」が入っている。あるいは「少年を着てる」ような感覚。

女の子はすてきなドレスを着ると、自分が変身したような気持ちになる。

それと同じように、少年を「着る」ことによって変身し、女性であることの社会的制約から逃れて自由に動ける、その歓び。

それまで、少女のキャラクターはカワイイけど、少年はそれ程でも無かったのが、少女と同じかそれ以上に少年キャラクターが魅力的になった。

『トーマの心臓』中盤からの、絵だけでなく、お話も含めた全体の伸びやかな感じは、この時代の萩尾望都のそういう感覚からきたものだと思う。

この時代の萩尾望都の絵、『ポーの一族』後半、『トーマの心臓』の中盤以降、そして『11人いる!』の時代、その頃の絵がいちばん伸びやかで洗練されてると感じる、そして同時にマンガの絵をはみ出していないとも思う。

だから安心して読める、気楽にその世界に入って行くことができる。マンガを読むのが好きなのは、小説を読むときのように構えなくて良いから。この時代の萩尾望都作品にはそういう良さがある。

この後ちょっとずつ絵が変わって行く、よりリアルに緻密になって行く。

それに伴って、お話は現実的に、テーマは重く、そして物語は複雑になっていった。

これは萩尾望都に限らず、表現に自覚的なマンガ家の人(山岸凉子とか)はそうなって行ってる。作家が成長して、自分の作風の変化に合った絵を求めるというのはやむを得ない。

そのぶん自分としては読むのがちょっとしんどくなっていく。

マンガは気楽に読める方がいい、リアルな人間ドラマより、現実を忘れさせてくれる、別な世界に連れていってくれるよう作品が見たい。

なので、絵が変わる直前のこの時代が、特別洗練されていると同時にマンガの絵としての楽しさも残している、そこがスゴクいい、読んでいてホッとさせられる。

この頃の萩尾望都の絵は、特にその「線」に魅力がある。それによって描かれたキャラクターや背景、そこに感じられる光や空気感、それら全てが素晴らしい。

”この時代の絵が一番好みである”それと同時に”雑誌連載時に読んでいたので親しみを感じる”、なので他の作品

『ポーの一族』『11人いる!』その他と比べても、テーマは難しいし話の展開に納得できないところも有るけど、萩尾望都作品のなかで『トーマの心臓』が一番好きだなと思う。

続く

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?