「週刊少女コミック」の萩尾望都 Ⅰ 『この娘うります!』

1、週刊少女コミック

子供のころはマンガ好きだったので(当時の子供は皆そうだったけど)、目の前にあるマンガはなんでも読んでいた。

妹が買っていた少女マンガ雑誌も読んでいた。

妹は「週刊少女コミック」は買っていたけど、「別冊少女コミック」は買っていなかった。だから萩尾望都作品の中で『ポーの一族』『11人いる!』は雑誌連載時には読んでない。

同じクラスの女子が「フロルは男になれるのかな」とか言ってるのを、”「フロルが男になる」ってなに?”とか思ってた。

萩尾望都は「別冊少女コミック」を本拠地にしていたから、雑誌掲載時にあまり読めず、多くの作品を後から単行本コミックスで読むことになる。

だから「週刊少女コミック」を中心に活躍していた竹宮恵子作品に、どちらかというと「親しみ」を感じたのに対し、萩尾望都のマンガには良くいえば「仰ぎ見る」感じ、言いかた変えると「距離」を感じていた。

そんな中でも、「週刊少女コミック」で雑誌掲載時に読んでた萩尾望都作品と言うと、『トーマの心臓』『この娘うります!』『とってもしあわせモトちゃん』『スター・レッド』とかがある。

この中で『トーマの心臓』が当然代表作。

初期の萩尾望都作品のなかで『ポーの一族』『11人いる!』と並んで、トップ3のマンガ。

いやオールタイムでもそうかも知れない。

この三つは、萩尾望都作品の中でも特別という感じがする。当たり前だけどダメなところ、「ここはこうだったら良いのに」みたいな所が見当たらない。読み返すたびに、なんでこんなマンガが描けるのだろうという気持ちになる。

しかし同時に、あまりにも良く出来過ぎてて、しかもシリアスな作品なので、ちょっと重い。読み返すのに覚悟がいる。正座して読まなきゃいけない感じがする。

もともとマンガは、子供のころからあたり前に読んでたものだし、重厚な名作も良いけど、軽くて、楽に寝転んで読めるような作品が安心する。

そういうワケで、この時期の萩尾望都作品の中では、気軽に読み返せる、軽いドタバタコメディの『この娘うります!』に親しみを感じる。

2、『この娘うります!』

パリに住む主人公ドミニク・シトロンが、15歳の誕生日に「ファッションモデルにならない?」と誘われたことから始まるラブコメディ。(『週刊少女コミック』1975年6号 - 16号)

普通の女の子が、ある日突然スカウトされて華やかなモデルの世界に、さらにそこに気になる男の子が…という女の子に嬉しいシンデレラストーリー。

『少女コミック』の読者である少女がちゃんと楽しめる明るい漫画、というので、それなら好きな服=ファッションに関係した話がいいと思って、ファッションモデルの話にしました

『この娘うります!』の魅力は主人公ドミちゃんのキャラクター。喜怒哀楽が激しくて、感情がクルクル変わり予測できない行動をする。現実にいたら男は振り回されて大変だけど、そう言うところが可愛い。

元々萩尾望都の女性キャラクターは、みな感情が激しいが、この作品はドタバタコメディなので、それを思いっ切りオーバーに描いてる。

むかし橋本治が『花咲く乙女たちのキンピラゴボウ』のなかで、”萩尾望都作品の本質はミュージカルだ”と書いていた。

ミュージカルは好きじゃ無い、というか良くわからないので、それが正しいかどうか分からない。萩尾望都作品の止まった絵なのに動きを感じる、セリフのテンポが良くて詩のよう、全体が流れるように進んで行く、という辺りが、歌と踊りで話が進むミュージカルということなのかもしれない。

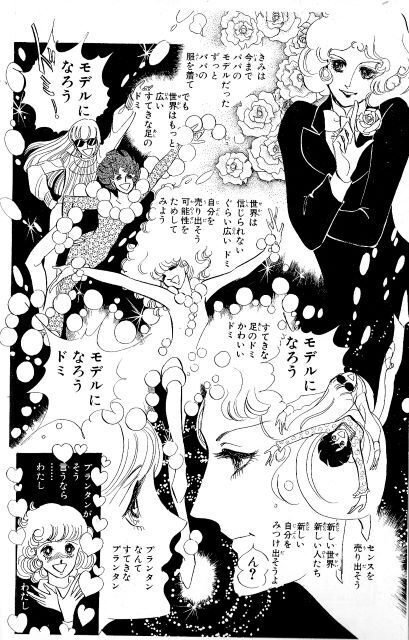

ただ、『この娘うります!』の「モデルになろうドミ!」の場面は、完全にミュージカルとして描いてる。こういう場面も楽しい。

3、ヘンシーン

女の人は皆ファッションが好きだろうけど、萩尾望都は特に「ファッション史」に興味があるとむかし語っていた。初期の短編で『ママレードちゃん』(「週刊少女コミック」1972年)という作品がある。これも”普通の女の子がある日突然モデルに”のパターンで『この娘うります!』の原型みたいなマンガ。

そのマンガの中で、フランスのファッションの流行の変化を、全24ページ中2ページかけて描いてる。

これも可愛い作品で好きだった。

15歳の誕生日に、友達から貰った真っ赤な服を着たドミちゃん。

その時今までとは違う自分になったような気持ちになる。

「わたしこんなドレス着たのはじめて……ほんとは好きなのヘンシーンってかんじしたのよね」

当時は、仮面ライダーとかの変身ヒーロー物が大人気で、「変身!」は当時の流行り言葉だったので、それを取り入れてる。

女の子は素敵なドレスを着た時、いままでの自分とは違う、特別な人間になった気がするらしい。

なので、ドミちゃんのその気持ちを「ヘンシーンってかんじしたのよね」というせりふで表す、萩尾望都の言葉の感覚。

実際、仮面ライダーやウルトラマン、デビルマンとかの「変身ヒーローもの」は、男の子にとってのシンデレラストーリーなのだし。

女の子のファッションへの憧れを、ヒーローの変身に例えるのは上手い。

『この娘うります!』に対して、萩尾望都は”自分は作風が暗いのでコメディはあまり向いてない”と書いている。

あの暗い絵でコメディ? コメディは好きだけど、コメディもギャグも実は難しいジャンルです。(中略)

私はコメディとギャグのセンスが自分にはほとんどないんです。

もちろんそんなことは全然無くて、初期にはコメディ作品を山ほど描いてるし『この娘うります!』はものすごく楽しい。

得意じゃなくてこのレベルなのはスゴイ。

これは良く言われる、萩尾望都の自己評価の低さ、つまり自分に対するハードルの高さから来るのだろうなと思う。

そう思いつつ、前半は文句なく楽しいけど、後半話を続けるのにちょっと苦労してる感じがした。

前半のいろいろ大騒ぎ片付いて、そこでドミちゃんと相手役のクラビーが相

思相愛になって、物語が一段落着く。

そのあと、三つ子が出て来てさらに大騒ぎになるのだけど、ちょっとドタバタしすぎてるなとは思う。

そういうツッコミが出来るくらい、萩尾望都作品としてはお話が緩い。

その時その時の思い付きで、軽く描いてる感じがする。

なのでヒマなときに手に取って、ノンビリ気軽に読めるところがよい作品だと思う。

4、萩尾望都の影? 1

あと以前、このマンガの中のポーレットというキャラクター、現実にはあり得ないようなこの不思議な髪型。『はみだしっ子』のアンジーと同じだと気がついた。もしかして、その元ネタなのではないだろうかと考えた

ただ調べてみると、『はみだしっ子』「花とゆめ」1975年1月号が初登場だった、ということは74年末に出てる。

『この娘うります!』は「週刊少女コミック」75年6号からだから、むしろこっちが後だった。三原順がマネしたという可能性は無いか。

そうなると共通するモデルかなにかがあるのだろうか。

萩尾望都作品は、当時の少女マンガに絶大な影響を与えたので、そういうどうでもいいことをいろいろ考える。

終わり

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?