「週刊少女コミック」の萩尾望都 Ⅴ 『トーマの心臓』2 -アルコホル?-

言葉の感覚

萩尾望都作品は、絵の上手さ表現力、特にその線に多くの魅力がある。お話もよく出来てるなーと思う。けれどもそれのほかに、読んでいて言葉の使いかたがちょっと独特だな、と思うときが有る。

お話の流れに乗っかって、なにも考えずに読んでると、ある時、一つの言葉に急にストップを掛けられるような瞬間がある。

1、いちばん人が死ぬ時間

物語が始まってすぐ、トーマ自殺のショックから悪夢を見たユーリ、夜中に目を覚ましてしまう。隣のベッドのオスカーも起き上がる。

「何時?」と聞くユーリに、「三時まえ、いちばん人が死ぬ時間だな」とオスカー。

最初読んだときに「へえ、そうなんだ」と印象に残った。

読み返したとき、それ本当にそうなのかなと思った。

真夜中だし、おしゃべりする状況でも無い。ひとことふたこと言って、また寝る、その間の繋ぎの言葉。それにしては不穏なセリフ。

三時まえにいちばん人が死ぬって本当なんだろうか、読んでて、次のコマに行こうとする流れが一瞬止められる。なにか根拠が有るのだろうか。それとも、雰囲気を出すためだけのセリフなんだろうか。萩尾望都はなぜ、オスカーにそんなこと言わせたんだろうか、みたいな事を考える。

そのあいだ、気持ちがそこに止められて、自分もユーリとオスカーと一緒の空間に居るような感覚になる。

結局それが正しいのかどうか、今でも分からない。

ただオスカーに変わったことを言わせることで、読者の意識を一瞬そこに立ち止まらせる、そのためのセリフなんだと思っている。

だから、この言葉の根拠は有っても無くってもいいのだとおもう。

萩尾望都作品を読むと、ときどきそういう瞬間がある。

その後、トーマの幻を見てユーリはパニックになり、呼吸困難を起こし、オスカーが人工呼吸をする。

目覚まし時計が三時を指し「チィーン」と鳴る。

オスカーが「三時まえだ」と言ってたなと思う。

緊迫した時間が流れる、「カチ、カチ、カチ」と歯車の音が聞こえそうな気がする。

アンテがそこを覗きに来る、「タオルだ、早く!」とオスカー、そして…

緊迫した場面がここだけコメディっぽくなってる。その緩急の付け方がいい、そして絵の動いてる感じ、「トンマしぼってこい!」という言葉のオカシサ。

「トンマ」って今では言われない気がするし、「タオル(雑巾)をしぼる」って言われて分かるだろうか。

2、アルコホル?

ユーリの心が落ち着く。余計なことを考えず眠らせるために、オスカーが酒を飲ませる。

飲みながらユーリが「アルコホル?」と言う。枠外に”アルコホル→アルコールのコト”と註がある。

これが、”アルコール?”あるいは、”お酒?”というセリフなら、読んでてなにも意識しない。

”アルコホル?”と言われると、なんだろうとそこに気持ちがいく。一瞬流れが止まる。

『トーマの心臓』はドイツ(当時は西ドイツ)を舞台にしたマンガ。

ドイツ語ではアルコールはAlkoholと書き「アルコホール」と読むらしい。

なので、”ドイツ人がそう発音してるから「アルコホル」と書いたのだ”、と考える人もいるかもしれない。

後半、ユーリとオスカー二人で化学の実験の準備をする場面。

「せんだっては、薬用アルコールが半リットルもへってたけど、どう使ったんだ?」。

おなじユーリが、ここではアルコールと言っている。

だから、最初のセリフも「アルコール(お酒)?」で構わなかったはず。そう考えるとわざわざ「アルコホル」と言わせたのは、やっぱり一瞬アレ…と思わせるためなのだなと思う。

それはそれとして、ユーリとオスカーが、久しぶりに二人だけになる、この場面すごくいい。

「手伝いがきみだってのは、あまりありがたくないな」というユーリのセリフ。本当のことだろうけど、ほかの相手だったら言わないだろう。

普段の張りつめた感じが緩んで、口調がくだけてる。相手がオスカーなので軽口を言ってる。

二人の、親友というか相棒な雰囲気、「ありがたくないな」と言いながらユーリが気を許している感じがいい。応えるオスカー目茶目茶楽しそう。

そして、この一コマ目の絵の良く出来てること!

全身描かれたオスカーの伸びやかさ、ちょっと首をかしげながら下を見るユーリのポーズの良さ。互いに後ろ向いてるのに、信頼しあっているのが分かる二人の絶妙な距離感。

この1コマだけで一枚の絵のよう。

『トーマの心臓』はテーマ、お話の面では理解が難しいところが有る。

”傷ついて心を閉ざしたユーリの回心”とか、”トーマの自己犠牲による愛”みたいな部分。

というか、そっちは今でも全然わからない。

それよりも、こういうなにげない場面にものすごく魅力を感じる。

そういう良い場面が沢山あるのが、『トーマの心臓』という作品の好きなところなのだな。

3、サイバネチック

萩尾望都のちょっと変わった言葉の使い方というと、初期の短篇SF『あそび玉』。

人間が銀河中に拡がった、未来世紀のある惑星。少年ティモシーは、手を使わず心で念じるだけで、モノを動かせることに気づく。

しかしその星では、超能力者の存在は秩序を乱すということで、社会から排除される決まりになってた。

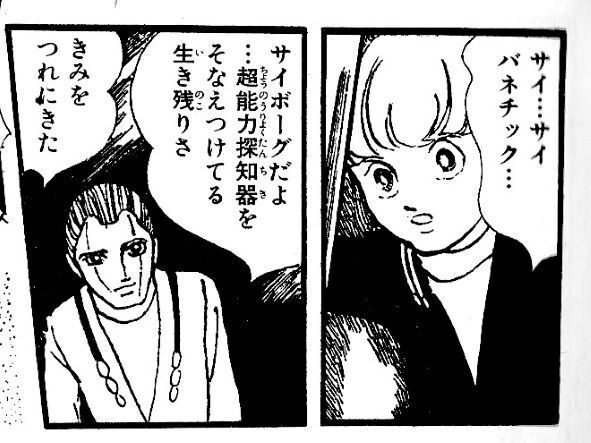

自由を求めて逃げるティモシー。かれを捕えるために追いかけてきたのは、

この”サイバネチック”という言葉が、雑誌掲載時「なんだ、なんだ」とマンガマニアのあいだで話題になった、らしい、そう昔の雑誌に書いてあった。『あそび玉』は原稿が紛失したとかで、第一期の『萩尾望都作品集』にも入ってない、一時期幻の作品だった。

サイボーグ(cyborg)は、サイバネティック・オーガニズム(Cybernetic Organism)の略で…(中略)…日本では、石ノ森章太郎の漫画『サイボーグ009』の出版以降、一般に知られるようになった

「サイボーグ」が「サイバネチック・オーガニズム」の略というのは、なんとなく知識としては知っていたような気がする。

ただWiki にもあるように、自分の世代にとっては『サイボーグ009』の影響が大きく、「サイボーグ」というのはあたり前の言葉、最初から一つの言葉、という意識しか無かった。

そこに突然「サイバネチック」という単語が出て来たので、読者がアレッと思った。「そもそも”サイボーグ”とは」みたいな、普通だったら考えないことを考えさせられた。

萩尾望都自身も「009島村ジョーの大ファン」と語っているのだから、「サイボーグ」というのを、説明するまでもない普通の言葉と感じていたと思う。

だから、ここのセリフも「サイボーグ…」「そうだよ…きみをつれにきた」で全然かまわない。そのほうが自然に流れて行く。

ただ自然すぎると、読者が読み流してしまう。そうさせないため、引っ掛かりを作るために、ちょっと変わった言葉をワザと使った気がする。

4、バンパネラ

言葉をずらすことで異化効果を出す萩尾望都作品のなかで、最も印象的だったのが『ポーの一族』。

吸血鬼といえば、黒いマントを羽織った中年男が、牙を剥きだし首筋に噛みついて、乙女の生き血を啜る怪奇映画のイメージだった。

それを『ポーの一族』では、血を吸うことが目的ではなく、その中にある生気を吸い取る、というように描いた。しかも噛みつかず、首筋に手を当てるだけでも、吸い取ることができる。

同時に、吸血鬼=バンパイアだったのを、バンパネラという呼び方に変えていた。それまでの吸血鬼のモンスターな感じ、人に噛みついて血を吸うナマナマしいイメージが消えて、神秘的幻想的な存在に変えることに成功している。

萩尾望都さん「バンパネラという(イタリア風の)名は、バンパイアとは違う言葉を探している時、私がスペルを読み違えたために出来ました」

なんとその”バンパネラ”という呼びかたは萩尾望都の「造語」だった!

これは大きな発見。

それと同時に、バンパイアとは違う言葉を探したと語っていることが重要。

同じ言葉を使うと、それまでの吸血鬼=バンパイアの怪奇なイメージが付いてくるので、それを変えたいと思った。

新しい言葉を創り出したので、そこから浮かぶイメージは白紙。読者は萩尾望都が描いた吸血鬼(バンパネラ)の印象だけを受け取ることになる。

萩尾望都作品は、言葉の感性が他とはちょっと違うときがあるのだけど、それは自分のなかのイメージの「感覚」を読者に伝えたいという気持ちがあって、意識的そうしているのだった。

5、エネジー

『ポーの一族』のなかでの”エネジー”と言う言葉の使いかたも印象的。

「血」という字にルビが振られる場合と、「生気」という字の場合がある。

どちらにしても、それは人間から吸い取り、バンパネラが生きて行くための食糧。

同時にそのエネジーを人間に送り込み仲間を増やす。又、仲間同士でそれを交換し合ったりもする。

”エネジー”は、バンパネラが生きて行くための、重要な生命エネルギーそのもの。

そう書いていくと、なんかおかしい感じがするのは、”エネジー”と”エネルギー”は、同じ言葉の読み方が変わっただけだから。

これも、言葉をズラすことで、別なイメージを出そうとしている。

もし生気だったら、雰囲気全然違ってくる。

「エナジーを吸い取る」と書かれるから幻想的な雰囲気になるが、「手から”エネルギー”を吸い取る」だと、ドラゴンボールの人造人間19号みたいな感じになる。

”エネルギー”と言う言葉を最初に知ったのはなんでだろう。子供のころのマンガアニメで使われてて、それで覚えたと思う。手塚治虫が『鉄腕アトム』で使ったのがその最初だろうか、それで多くの作品がマネした?

英語のエネジーがドイツ語ではエネルギー。手塚治虫は医師の免許を持っていて、昔は医学用語と言えばドイツ語というイメージが有る(カルテとか)。それでアトムの動力として「エネルギー」という言葉を取り入れたのだろうか、みたいなことを考える。

その後マンガアニメで「エネルギー」という言葉はあたり前になる、自分の世代だと『宇宙戦艦ヤマト』が特に印象に残っている。

毎回必ず「エネルギー充てん120パーセント」なのがオカシかった。

どのマンガも戦う作品で、「エネルギー」は、ロボットや宇宙船なんかの”メカ”を動かすための動力源。

だからエネルギーという言葉には、電気やガソリン原子力、その他機械を動かす元になるもの、そして最終的に戦うための力になるものというイメージが付いている。

『ポーの一族』は、この世のものではない吸血鬼、バンパネラを主人公にする幻想的な作品。

彼らが存在するために必要な食糧、いやもっと重要な命のようなもの、それを表す言葉に、機械的なイメージが付いたエネルギーだと雰囲気が出ない。

だから”バンパイアとは違う言葉はないか”と探してが見つからず、結局「バンパネラ」という単語を創ったように、エネルギーと違う「エネジー」という言いかたを敢えて持ってきたのだろうな。

6、別な世界に誘う言葉

萩尾望都はSFマニア。又、手塚治虫を尊敬してて、『サイボーグ009』のファン。それらに使われていた、格好いいイメージの言葉や道具を、自分も使ってみたい気持ちが当然ある。同時に、作品世界の美意識を統一したいという気持ちが「微妙に言葉をずらす」というやり方になっているのだと思う。

自分をとりまく現実、日常とは別な世界に行きたくて、マンガアニメを見ていた。

なかでもSFっぽい作品が好きで、特にマンガの『サイボーグ009』やアニメの『宇宙戦艦ヤマト』とかにはハマった。

しかし子供のころから、そういうマンガアニメを多く見てきたので、それも又あたりまえの日常になってる感覚が有った。

そういうときに出会った少女マンガは、いままで見てたものとは別な世界だった。ちょうど70年代中盤、少女マンガの黄金時代。なかでも「24年組」といわれる人たちの作品にハマった。

そして、その中での頂点が当時の萩尾望都作品群。

絵の素晴らしさ、お話の魅力、プラス言葉の力によって、少年マンガやTVアニメで見慣れている世界とは別な、もっと洗練された感覚の、もう一つ向こう側の世界につれて行ってくれる感覚が有った。

続く

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?