究極の論文ネタ本:公務員試験頻出21テーマを網羅

こんにちは!

元裁判所書記官&県庁職員のモノと申します。

今回書いたこのnoteは「論文を書くためのネタ(情報)」だけに特化した内容です。

ん?ネタだけ?と思いますよね。

そうです。

答案の書き方のコツ等ではなく、災害問題、外国人問題や自殺問題等の論文頻出テーマに関するネタ(情報)のみを書いています。

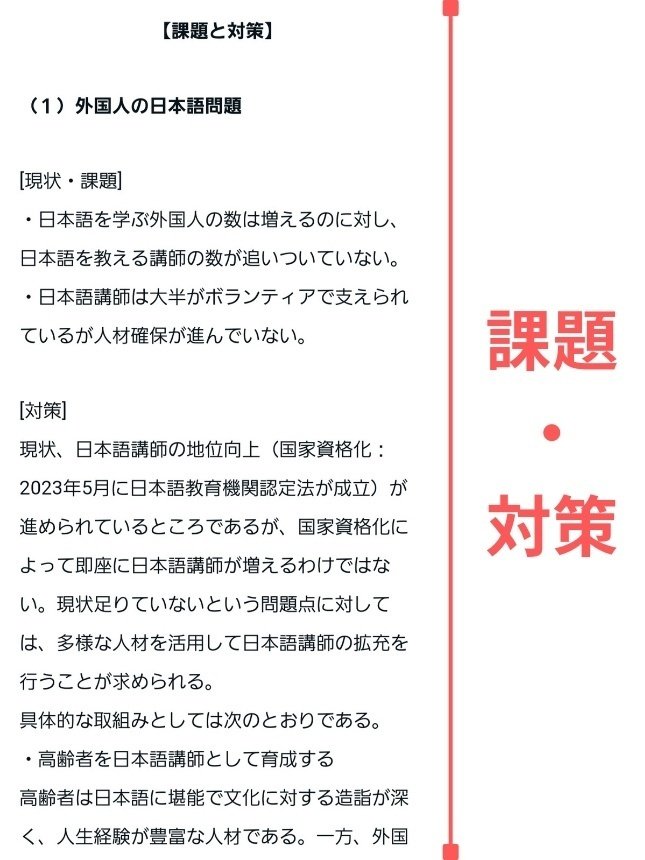

例えば、【外国人との共生】というテーマの場合。

具体的な内容をコソッと紹介すると次のような感じです。

実際は表示されません。

こんな感じで、頻出テーマごとに論文を書くために必要な情報をまとめています。

(ちなみに、この【外国人との共生】のテーマについては約4,500文字あります。)

そして、今回まとめたテーマは、時事的に話題になっている21テーマです。

頻出テーマについて、情報をしっかりとまとめたので、このnoteのボリュームは7万文字以上。

このnote一冊で論文試験を乗り越えられる情報量になっています。

そんなこのnoteを使うことで次のようなメリットがあります。

ではなぜ、このようなネタだけに特化したものを書いたのか?

そのきっかけは2つあります。

一つは、私自身が「こんな本欲しかった!」とずっと思い続けてたことにあります。

予備校や市販の論文対策本にもネタは書いてありますが、情報量が薄かったり、網羅性がなかったりと不十分。結局はネットや新聞等で自分で探すことになります。

正直、これってかなり面倒だし、筆記試験の勉強もあるのにそんなことやってらんないですよね。

(私は公務員試験を二度受験していますが、筆記対策や面接対策と同時に論文試験の情報を集めるのが本当に本当に苦痛でした・・・。)

おそらく、多くの受験生が同じことを感じているのではないでしょうか。

そんな受験生の悩みを解消しようと考えたのが一つ目のきっかけです。

もう一つは、私が論文の添削をしてきた経験にあります。

突然ですが、公務員試験の論文試験で一番多いミスは何だと思いますか?

それは、「設問の指示に従っていない」というミスです。

添削をしてくるなかで、本当にこのミスが多い多い。

本番でもこのミスで減点、もっと言えば足切りになってしまう人もいます。

ではなぜ、「設問の指示に従わない」という初歩的なミスをしてしまうのか?

それは、みんながみんな、模範解答を覚えすぎなことにあります。

論文試験の指示は多種多様。例えば、背景を聞いてきたり、原因を聞いてきたり、課題を聞いてきたり。

いくつものパターンがあるのにも関わらず、その設問の指示を無視して、覚えた模範解答をそのまま試験でも当てはめるてしまう。

これが「設問の指示に従わない」というミスの大きな原因であると思います。

では、なぜ多くの人が模範解答を丸暗記してしまうのか?

それは、論文試験に必要なネタ(情報)を集めるのが面倒だから、あるいは、丸暗記のほうが楽だから、だと思います。

そんな「答案丸暗記主義」で致命的なミスをしてしまう人を少しでも少なくしたいと思い、このnoteを執筆しました。

このnoteを使うことで、論文試験の情報集めにかかる時間を時短することができるので、他の試験対策に時間を割けます。

他の人よりも筆記や面接で優位にたてるというわけです。

内容についても、私がこれまで論文指導してきた多くの人がこの内容を使って合格しているので、合格に必要十分な内容となっています。

圧倒的情報量のこのnote。

早めに手に入れればいれるほど効果的なので、ぜひチェックしてくださいね。

それでは、本題に入ります。

さきほども紹介しましたが、このnoteは以下の順で情報を網羅的にまとめています。

【はじめに】このnoteの使い方

簡単にこのnoteで勉強する方法や意識してほしいことを紹介します。

このnoteで勉強する方法

本noteは約7万字と大ボリューム。

文字数が半端なく多いので、スマホのままで勉強するのは不向きかなと。

学習するときには次の方法をおすすめします。

本noteを印刷してそのまま使う

本noteの内容を自分のノートにまとめなおす

どちらでもOKです。

自分の好きな方法で学習しましょう。

ただ、個人的なおすすめは、2番目の方法です。

自分の言葉でまとめなおすことで知識として定着します。

また、自分の言葉のほうが覚えやすいというのもありますね。

そして、自分でこのnoteをまとめつつ、自分で追加で調べた内容を付け加えていくと、最強の論文対策が出来ます。

このnoteを使った勉強で意識してほしいこと

論文試験で最も大事なのは「論理的であるかどうか」です。

・多くの解決策を知っていること

・独自性のある解決策を知っていること

こんなものは全く必要ありません。

もちろん一定の知識は必要ですが、それはあくまでも最低限でOK。

必要なのは、なぜその解決策を提案するのかですね。

つまり、理由が大事なんです。

論文試験は「あなた自身の考え」を聞いている試験なので、しっかりと理由や根拠を示しながら、採点者を説得することが求められるというわけですね。

そこで、このnoteを使って勉強するときは、解決策ばかりに目を向けるのではなくて、そのテーマが問題となっている背景、問題意識や課題等をセットで理解しておいてください。

そうすることで、論理がしっかりとした文章を書けるようになるので。

このnoteでは、そのように勉強できるように、背景や課題などを網羅的に紹介しています。

論文のネタ一覧

それでは、厳選した計21個のテーマについて、論文を書くために必要な情報を紹介していきます。

多文化共生

【定義】

多文化共生とは「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な 関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」

(総務省:多文化共生の推進に関する研究会報告書より)

【外国人に関する現状】

・在留外国人(永住者、技能実習、技術人文知識国際業務、特別永住者、留学等)数は増加しており、令和5年6月現在では過去最多を更新。

(出入国在留管理庁の報道発表より)

・出身国籍地域の多様化している。(ベトナムやフィリピンなどの東南アジア系が増加)

・今後も、特定技能の在留資格が拡大された(2分野から11分野)ことで外国人労働者の大幅な増加が予想されている。

【外国人が増加した背景】

・少子高齢化に伴い外国人労働者を受け入れる制度が整備されたから

⇒「技能実習制度」「特定技能制度」等※

・外国人留学生の受け入れが進められているから

⇒留学生受け入れ促進のための代表的な方策に「留学生30万人計画」がある。留学生30万人計画とは、2020年を目途に30万人の外国人留学生の受け入れを目指すという施策。目標を達成するために、関係省庁は各国への働き方や教育機関の環境整備、卒業後の進路の開拓などを進められた。その結果、2019年には留学生の数が目標の30万人を突破した。

・海外とのつながりをもつ企業が増えたから

※技能実習制度と特定技能制度について

・技能実習制度

→日本の技術を賃金の発生する実務実習を通して外国人に移転するための制度。技能実習を行う外国人には在留資格「技能実習」が付与され、最大で5年間技能実習を行える。技能実習制度の本質は、日本の技術や知識を母国の発展に活かしてもらうのが目的であり、人材確保のための制度ではないが、実際には技能実習生が日本の人材不足の業界において、重要な労働力となっているのが現状。

・特定技能制度

→特定の分野での人材不足を解消することを目的に、2019年4月からスタートした制度。国内での人材確保が困難と判断された11の分野において、在留資格「特定技能」のもと、外国人の受け入れが許可されてる。

【多文化共生が求められる必要性・背景】

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?