お金と才能の幸福な出会いを求めて

映画のスタッフタイトルで最後に出るのは、監督の名前と決まっている。

監督こそ、映画の最終的な商品価値を決定する、と考えられているからだ。

でも、私は制作者、つまりプロデューサーこそが、質も含めた作品の最終責任者ではないかと思うのだ。

お金を集めて、売り先が決まらないと

映画はつくれない

なぜなら映画には莫大なお金が必要だから。

自分で出せるなら話は別だが、ふつうは誰かに出資してもらう必要がある。

もう一つ大事なことがある。

つくった映画を公開してくれる先を確保すること、つまり売り込みだ。

売れなかったらお金、回収できないもんね。

この両方をやってくれるのがプロデューサーだ。

芸術の世界の生臭い部分を一手に引き受けてくれるのだ。

彼らは時に作品に口出ししたり、作品を勝手に改変したりすることもある。

ひどい話だと思うが、出資者に対する責任があるから、売れないと判断したら売れるように「改良」するのは当然の行為と言える。

もちろん、それが勘違いや見当違いで改悪になることもある。

だから、成功した映画監督はプロデューサーも兼任することになる。

アカデミー作品賞だって、監督ではなくプロデューサーに与えられる。

ドケチなR・コーマンがアメリカ映画を変えた

アメリカにロジャー・コーマンというプロデューサーがいた。

彼は映画作りを志す若者をタダで使ってB級映画をたくさんつくらせた。

そういう意味では悪徳あるいは強欲なプロデューサーと言えるが、彼の元に集まって来たメンバーが今見るとすごいのだ。

フランシス・コッポラ、ジャック・ニコルソン、デニス・ホッパー、ピーター・フォンダ、ピーター・ボグダノビッチ、ジョナサン・デミ、マーティン・スコセッシ、ジェームス・キャメロン‥その他大勢。

70年代以降のアメリカ映画にその名を残す連中ばかりだ。

コーマンは確かにドケチだし、今なら法的に問題ありの働かせ方だ。

しかし、彼らの才能を見抜いて映画製作の機会を与え、映画を安くつくる方法を教え、彼らの監督作あるいは主演作として売り出し、飛躍の機会を与えたのは確かだ。

コーマン自身も映画監督を兼任していたので、映画づくりの現実を才能ある若者たちに叩き込めたのもよかったのだろう。

お金はすぐれた才能に投資することで価値を生み出す

資本主義はお金を回すゲームだから、お金にはじまりお金に終わるのは仕方がない。

会社経営だって、お金に余裕がある株主のお金を使って、才能ある経営者が優れた商品やサービスを開発して販売するという構造になっている。

成功すれば、株主に配当が回り、新たな才能に投資することができる。

映画も経営も何が起こるかわからない世界だ。

キレイごとで済まないことも多い。

それでも、清濁あわせ呑みながら、すぐれた才能を見出して出資している人達も多いはずだ。

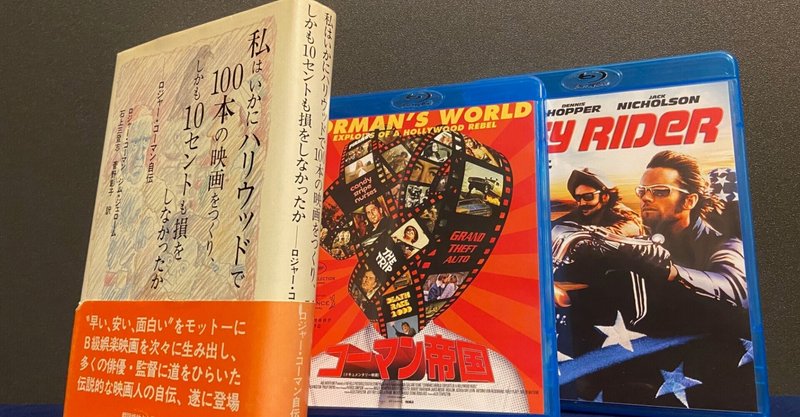

R・コーマンの自伝「私はいかにハリウッドで100本の映画をつくり、しかも10セントも損をしなかったか」(長い)には、いかに映画を安くつくるかのトンデモアイデアが満載だ。そのあまりのセコさに驚く一方で、コーマンの無理難題を見事クリアしていく後の名監督たちの賢さと対応力も凄い。

名作をつくるためには、こういう世界を通ることも大切なのかもしれない。

選ばなかった道を後悔するより、選んだ道を突き進む方が人は成長する。

プロデューサーや経営者は、いつもそう考えているのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?