釈迦十大弟子の最後は凄惨だった(まず目連)

釈迦十大弟子といえば、何十年も前に倉敷の大原美術館で棟方志功の版画を見て、精神性は感じたが、穏やかな方々というのが思い込みだった。最近手塚治虫のブッダを再通読しても、アーナンダが半グレ出身みたいに描かれていることを除けば人格者ばかりであり、まさか彼らの幾人かの最後が凄惨なものとは知らずに来た。

きっかけは、近頃仏教、なかんずく初期のブッダの教えに興味を持ち、書架を覗くと芸術新潮1997年2月号に釈迦十大弟子の特集があった。当時NHKなどにもよく出演していた異色の仏師西村公朝が解説している。ちなみに西村公朝は芸大彫刻を出て夢殿の救世観音に感激して得度僧侶となりながら仏教彫刻を極め、母校の東京芸大教授になった方。当時著書も多かった。

パラパラ読み始めると、まず目連。

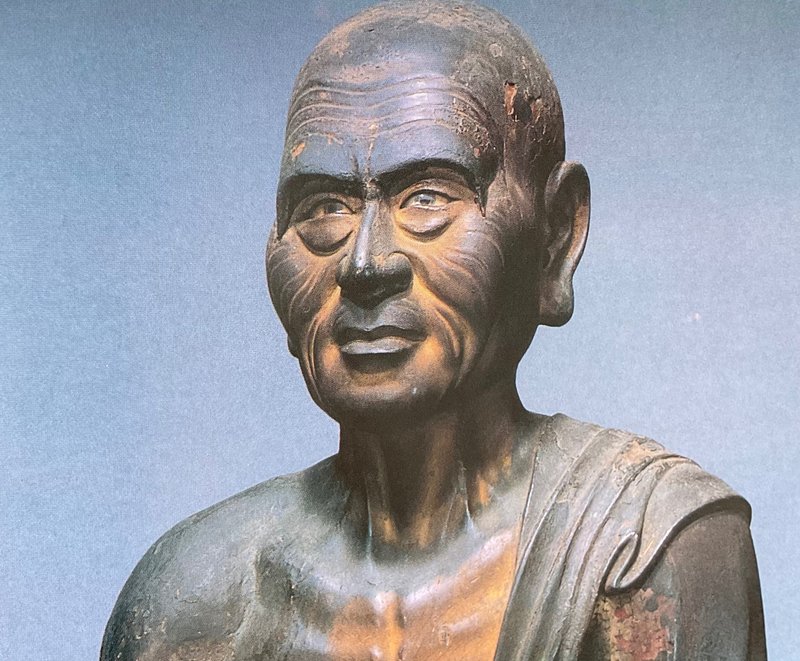

知恵第一の舎利仏の幼馴染で、共に異教徒から250人の同輩を伴い釈迦の弟子となった。神通第一という超能力保持者である。西村公朝は大報恩寺の目連像を見て、腕に浮き出た血管がすごい、と彫刻家らしい観察。なんでそんなコメント?と読み進むと、彼は釈迦のボディーガードを務めていて、外道(異教徒)の干渉や妨害を防いでいた、と(つばさの党みたいな奴らがいたんや)。で、恨まれていて、ある日そんな奴らに石や瓦でボコボコにされて、釈迦のもとに瀕死の状態で戻ったが死んだという。阿闍世王は怒って外道の犯人を捕え火刑にするよう命じたが、目連は命を奪ってはいけない、国外追放にと赦す気持ち。ところが目連の弟子が怒りおさまらず、見つけて捕え殺してリベンジを果たしたということだ。虫も殺さぬジャイナ教徒ほどでないにせよ、仏教も無益な殺生を避けるようにしていると思っていただけにビックリだ。(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?