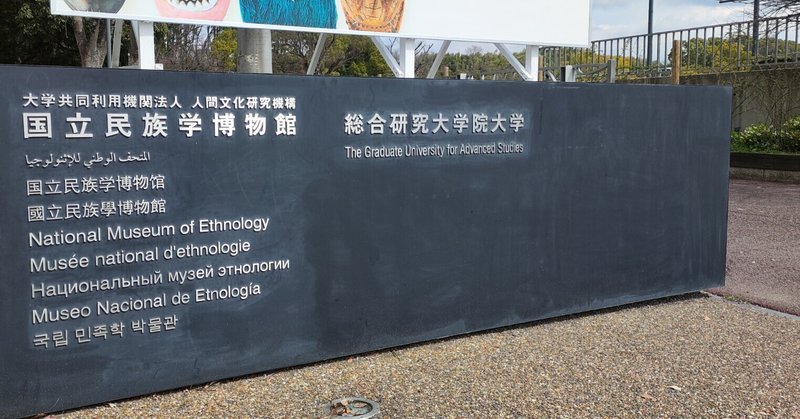

【博物館】国立民族学博物館

2024年3月20日

大阪出張を利用して訪問。

以前からかなり気になっていたこの博物館。

いつか行こうかと狙っていたのだが、大阪出張を利用していくことにした。

博物館の存在だけは知っていて、所在地については全く知らなかったのだが、万博記念公園内に所在してるんだね~。

春分の日で祝日のはずなんだけど万博記念公園自体がかなり広いので人の数はまばらでのんびり見ることができた。

またかなり立地的には不利な位置にあって、上野の科博、東博と違って特別展でもそこまで混まなさそう。

万博記念公園については入場料がかかるのだけれども、どうもこの公園内に入っている設備を利用する際には無料になるようで今回は民族学博物館の入場料金580円のみで、公園に入場して、博物館にも入場、だいぶ長い間滞在できた。

国立民族学博物館のその名の通り、世界中の民族を紹介する展示。

民族が指し示す人間の文化、言語、音楽を隈なく紹介する展示で、オーストラリアのオセアニアから出発し、南米、北米大西洋を渡り欧州、アフリカ、アジアと世界を一周した後、日本民族を紹介するという展示の狙いがあった。

結果としてはなんとか展示をじっくり見ることができたのは西アジア→音楽のゾーンまで。

アジアの民族、当然日本民族まで観覧ができなかった。

全体の面積からして大体1/3程度までといったところであろうか。

この日は11時に入場して、17時の閉館までフルに居てこのざまでしたので

民族学博物館の展示の豊富さ物量推して知るべし。

とはいえ今回のこの物量もある程度予想していたので、ダメージは軽微。

だが早く次の大阪出張に行きたいッッッ!!!というダメな感じの社畜魂が立ち上がった。

民族を紹介することが展示の肝ということなので、おいてある物品の年代として記載されるのが収集した年度で示され、いつ頃に使われたものかというのがキャプションから判然としないものが多い。

もちろん研究用の資料としては記録は残ってはいるのであろうが、いついつ頃使われた。ではなく、民族単位でこれを使ったことが本質として重要としているからであろうか。

よく見ている文化をターゲットとしながらも人ではなく物を本質としている東博か、自然科学の現象を本質としている科博とかなり毛色の違う展示の仕方だなぁと感じた。

民族独自の文化、地理的特徴、特筆すべき点など民族ごとにピックアップする内容を変え紹介されていた。

まずはオセアニアのゾーンから。オセアニアに広がる民族の言語の多様さ、人類の拡散のルートの予想図、星を見ながら海を渡る高度な航海術が紹介されていた。

特に交易の実状として挙げられていた、火山性の島とサンゴの環礁から発生した島での真水の取り方の違いを代表として各々の交易品なども挙げられていたところは当然のこととはいえなかなかに面白かった。

また航海術については現代でも3000kmの航海に成功したのが証明されていて航海という技術に絞られているが、その技術さえ身についていれば人類ってそんな風に遠大な土地にまで到達できちゃうんだ。って思った。

グアム、ミクロネシア辺りを西端として東端はチリ領のイースター島という広大な太平洋の中に人類が拡散していったのはとんでもないことだと思った。

どうやってイースター島まで人類たどり着いたんだ……と絶望できる床面に描かれた太平洋地図は入ってすぐ見れるけど見もの。

各民族ごとに現代社会との衝突は免れるものでない。アボリジニーの迫害の歴史から現代社会との融合の仕方、折衷により生まれた文化の紹介と、今の社会での彼らの有り様を切りとって紹介するのはここまでやって正しい民族の紹介なのかと驚いた、が、他民族についても同様の紹介があるので、ここまでやって一つのパッケージなのだなと捉えた。

続いてはアメリカ大陸の文化とひとくくりにはされていたが、エリアの区分けが北米、中米、南米の民族についてとかなりの広範囲、素人でも思いつくアメリカの民族の一つ、インディアンなどについて話されるかと思いきや、中米メキシコにフォーカスし、コロンブスなどの征服者からもたらされた、キリスト教との現地宗教との習合などが説明されていた。

また征服者以前の中米独自の文化としてアステカ文明について触れられていたがそこまで大きな項目としての扱われ方はしていなかったのが意外であった。

アステカ文明の扱いをみると、どうしても現代まで残る品物がないと展開しにくい学問なのかな。と思ったり。

またこのアメリカでも現在の社会との折衷について語られており、焼き物のアートを販売している作家なども紹介されていた。

このアメリカ大陸をみて感じたのは、世界中を席巻したのはヨーロッパ人などではなくジャガイモ、サツマイモ、トマトなんだな!っていうことでした。

ヨーロッパのゾーンではローマ帝国、や古来の伝統的な欧州の王国などを解説するかとおもったら、現地農民の生活を読み解くところから、またそれに合わせて、欧州を支配するキリスト教という一大勢力を舞台にした物品が紹介されていた。

特に東方正教会に代表される偶像崇拝を禁止した結果流通するイコンについてはかなりの数を取り揃えていた。

うまいやつもあればへたっぴな完全に手工業なイコンもあたったのでこれもまた多くの種類を持ち出してるな~っておもったりして。

やはりキリスト教を中心として語られるが、一部の民間信仰についてもきっちり説明してあって、山岳部で行われるお祭りとしてのお面や衣装などもおいてあった。

また特徴的な文化として酪農という分野も紹介されていて、チーズの作成、バターの作成についても道具を紹介されながら見ることができた。

そしてヨーロッパで生まれた悪しき風習【週休2日・8時間労働】の展示があって笑っちゃったな。

続いてアフリカのゾーンだが、ここでは古来からある、現地王国などの紹介はそこそこに、欧州圏から受けた奴隷貿易の結果や、それに端を欲した内戦、そして現地の文化などを展示していた。

現物主義であるのは現代のもの!というのが徹底されているようで、まず最初に内戦時代の武器スクラップで家族を模した立体アートをおいてあったり、現地の理髪店、バーのお店をそのまま、まるっと持ってきたり

女性の装いとしてのカラフルな模様の布なども置いてあり現代のアフリカを持ってきている感じがした。

そしてこのまま地続きな西アジアの展示であったが、ここでもやはり宗教を中心としてイスラームをはじめとするコーランを基にした芸術などが紹介されていた。

中東あたりも西アジアとして分類されていたのでラクダの減少に直面する砂漠の国々とかいうコラムも面白かった。

女性の装いを紹介するところはアフリカと同じだが、こちらはかなり宗教色が強めでヒジャブの違いなどが紹介されていて、装い一つでここまで雰囲気が変わるものだなぁ~と思ったりして。

このあたりで大陸ごとに分けたセクションの展示はこの日見れた最後となった。

オセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、西アジアとみているとどの民族も必ずこれをやる!という感じではなくやはり民族ごとに千差万別な注目点がある!ということを語りかけてくるような展示だった。

展示的にはいったんここで地域ごとというくくりがひと段落させて、次は音楽という文化の括りでの差異を見る展示となった。

吹く楽器として、ダブルリードで音を出すチャルメラ。

金属部品を叩いて音階のある音をだすゴング。

皮を張った筒を叩いて音を出す太鼓。

いくつかの弦をはじいて音を出すギター。と4種類の楽器と絞って展示されていたが、これも世界中の似た楽器を展示しているのであまりにも膨大。

地域も絞って展示されていたのだがもっと見たかった……。(音を聞く展示回りきらなかった)

ギターにおいては現代まで連綿と続く文化の連続についても紹介されていたので日本の音楽史もなぞるような展示だった。

そして最後に見た展示が言語のゾーン。

わかりやすく言語を読み解くとはなんぞや、というものの象徴としての入口にロゼッタストーン、ヒエログリフのレリーフがどどんと置いてある。そしてエリアにはいってすぐ見える世界中の絵本の数々。

星の王子さまとはらぺこアオムシの展示がどどんとある。

確かに言語だが、言語を説明する前に言語を超える言語として絵本を選ぶというのはさすがの比較人類学と思った。

言語の成り立ちについても説明されていたようだがそこまでは見きれなかった……。母音と子音についての展示もあるのでこれも見始めると止まらねぇだろうな。

と、期待を込めつつタイムアップ。

いや、やはり物量がとんでもない。とっとと次の大阪出張を決めて二回目に行きたくなる

以上。