【博物館】千葉県立中央博物館【企画展】理科室のタイムマシン 学校標本

2024年5月11日

そこまで遠くはないのになぜか行ったことのない千葉県立博物館へ。

企画展では理科室の学校標本が見れるというので興味を唆られ、足を運んでみた。やっぱ理科室と言うものはこういう俺みたいな博物館モノが好きな人類にとってはプリミティブな好奇心の源だよなぁ。と。

到着は11時少し前。一応地方の博物館ということで3時間程度で回れるであろうと予想していた。館に入るまでは。そう、館の中に入るまでは。

まずは300円という破格の入場料を払って即、入口の「本日のギャラリートーク」が目に入る。

なんと収蔵庫を含めたバックヤードツアーが10分後に開催。

これは参加しなければ!とソワソワしながら待つ33才児。

30分という僅かな時間なれど、直接学芸員さんが紹介してくれるとのことで、なんとも贅沢なツアーであった。

案内役の先生は脊椎動物化石と、無脊椎動物化石が専門の先生二人というかなりの贅沢っぷり。あの、こういうのボランティアさんとかじゃないんですか?w

化石の専門家ということも有り、常設展の地質のゾーンを軽く一回りしながらタイプ標本化石の紹介や、チバニアンを代表とされる、千葉の地質の特徴などもサラリと流していく。

そしてここからバックヤードの収蔵庫へ。

土曜日ということもあって研究室が立ち並ぶラボのゾーンは節電のため薄暗い……。

また、標本や荷物を受ける場所に至ってはかなりの雑多さ。

まだ未分化の標本もいっぱいあるんだろうな。というくらいかなりの標本箱の雑然と置かれた状況でちょっと笑ってしまうやら、日本の博物学よ……と嘆いてしまうやら。

とはいえアホの俺にできることは限られているので、行って、こうやって書き記す。くらいしかできることは無いのでな……。

地質研究のラボでは、化石のクリーニング現場も見ることが出来た。

科博とか、外国のクリーニング現場をよく見ているので、良くも悪くもめっちゃ雰囲気が「現場!」という様相でこれもまた微笑ましく感じてしまう。

33才児、職業、現場のおじさん。

ちなみにここも足の踏み場はあるけど、ものが雑多に積まれていてすっげー汚かったwww

化石のクリーニングを見た後、待ちわびていた、収蔵庫へ。

今回入ることのできた収蔵庫は、比較的標本の保管に際して厳重な湿度管理や温度管理が必要のない鉱石や岩石、または化石などを保管している収蔵庫だった。とはいえもちろんそういう保管管理の原則を守られている場所ではあったので、出入りの際には「速やかに入ってください!・速やかに出てください!」という感じで指示されて収蔵庫の中に入った。

これはやはり虫害、カビなどを避けるために必要とのこと。カツオブシムシ怖いもんな。

収蔵庫の中にはぎっしりと棚に入り切らないほどの標本箱がいっぱい!

夢にまで見た収蔵庫の中に入れる。ただの博物館好きのおじさんにはあまりにも激アツ過ぎる光景だった。

別に研究も何もへったくれも無い職業の人間だけれども、やはりこういう場所は本当、目に面白く映る。

ちなみに写真は終始、立板に水なスマートな解説とラボに入れる!収蔵庫見れる!とウッキウキでノコノコついて行った興奮でこういうところでズケズケと物言う俺が写真撮影の可否を聞いていなかったので有りません。

ていうかマジで目白押し過ぎてスマホを取り出す暇がねぇ!

といった具合で収蔵庫の中をぐるぐる回っていき、地質見本の紹介や、海獣の化石、そして最後は世界で2番目に古い虫入り琥珀の実物を見せてもらって終わり!

歴代の博物館訪問の中では一番と言っても過言ではないほどの濃密な30分だった。

続いては今回の訪問の主目的としていた【企画展】理科室のタイムマシン 学校標本のゾーンへ。

と、ここでもゲリラ的に発生していたギャラリートークが有り流れのままに参加。後ほど判明するのだがここで展示の紹介をしていた方は今回の企画展の展示責任者の学芸員さんで理科教育史を研究されている方だそう。

あの、こんなに贅沢な時間をまたやってもいいんですか?という具合に誘われるがままにギャラリートークを交えた展示物の紹介へ。

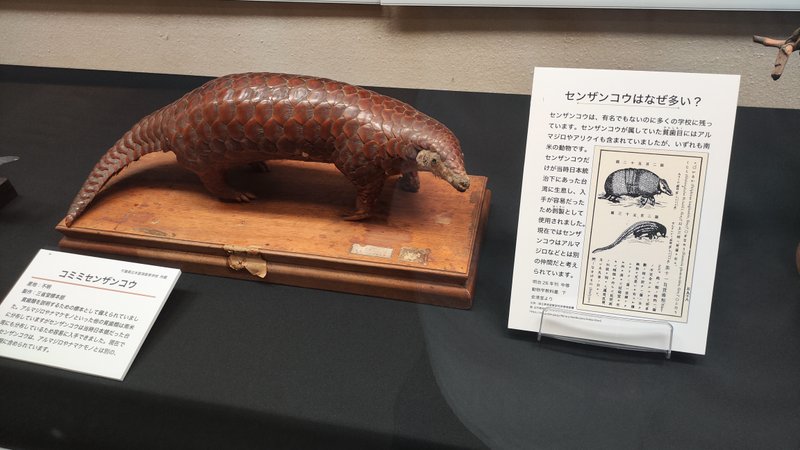

昔の学校教育では動物種を教育する際に、いまのざっくばらんな脊椎動物(魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類)というだけでなく、分類階層(界・門・綱・目・科・属・種)の目にあたる部分までを教えることを教育要領として制定していたらしい。

哺乳類のサルを例に取ると哺乳綱・サル目といういま教えている綱よりもまた一段階下層の部分までをやっていたそうだ。

そのため明治から昭和前半までの学校にはたいていこの目にあたる剥製が一通り揃っていたようである。

そしてその剥製も現代の教育現場では死んだ在庫となってしまい、各教育機関で倉庫を圧迫するものとして扱われてしまっていることが大抵である。

占領下の台湾に野生個体が居たため日本の教育現場ではよく使われたらしい

かなり多くの数の鳥類が揃っていたようである。

このように数多くの剥製を抱えて何を生徒にやらせていたかというと、同定の作業をやらせていたとお話があってびっくり。

普通の理科の授業の一環で同定まで話が出ると言うのはかなり専門的と言うか、昔の義務教育はかなり深いところにまで踏み込んでいたのだなぁと、感嘆してしまった。

(同定:生物分野だと個体の種族を判断すること、足が4本、耳が2つ、尻尾があってワンと鳴くのでこの動物はイヌ!というように特徴を捉えて各動物の種族を判断すること)

先に画像を上げたセンザンコウも特徴はわかりやすいけどそれは数多くのセンザンコウを見ている人だと。という条件がつくので学校教育上ではなかなかに同定が難しいのではなかろうかと思ってしまった。

同定についてわかりやすくお話されているキリン研究の郡司先生のツイートを貼っておく。興味があればどうぞ。

センザンコウの種同定依頼の場合は、「尻尾の長さ・尻尾の鱗の数がわかるような写真」「前足と後ろ足の爪の長さがわかる写真」「耳の大きさや顔周りの鱗の形状がわかる写真」があると良い気がします。

— 郡司芽久(キリン研究者) (@AnatomyGiraffe) September 10, 2021

科博の哺乳類担当の先生なら、多分秒殺で種同定できるだろうな…

昭和17年、教育要領の改定により剥製を使っての授業が廃止されここまで授業で活躍していた剥製たちもいきなり無用の長物に。

そしてここから彼らの立ち位置は廃棄を待つだけのものになってしまったそう。

いま紹介した哺乳類以外にも貝類や昆虫類の標本箱なども数多く揃えて展示されていた。

もちろん教育現場でしっかりと使用されたものではあるので、標本箱の保存状態が悪い、標本自体も傷んでしまっている。ということも多くありお世辞にもきれいな標本ではないのだけれども、教育の現場で一線級の活躍をしていた標本たち。と考えると感じいるものがある。

年代+当時の生物相がわかる標本はそれだけで各地の自然環境を知る手がかりになる

学校教育に使われるということは産業としてもきちんと成り立つ分野であったので当時は今よりも多くの標本制作会社があったようである。

特によく聞く島津製作所を筆頭に中村理科、上野標本社までは聞いたことあったけど、それ以外は全く知らなかった。また三省堂に標本部があったことも驚き。

各社ともきちんと標本にできるレベルのラベル付をしたりしなかったりの振れ幅があるというのにも驚いた。えっ、そういうの普通やらないんですか!?

とはいえ企業体に博物学の知見を求めてもきりがないというのも事実。

どうしても学校標本としての価値が出る点、価値の無い点の明確な差となってしまっている。

ちなみにこのラベルを読む。というコーナー、標本のラベルを読むのが非常に好きな俺に対してクリティカルで効いた。

やはり科博(というか一般的な博物館おおよそ)のラベルって本当に読みやすい上にきちんとしてるんだなぁと、思ったり。

そして普通の剥製標本ではない展示も当時の理科教育を知るものとして紹介されていた。発生過程標本、解剖模型と寄生虫標本である。

高度経済成長期を迎えるまで寄生虫は身近な存在だった

解剖標本に関していえば、このような液浸標本を元にした教育よりも実物の解剖の方に主軸が移った事により教育現場からは姿を消していったそう。

今回のこの展示自体のお話では無いのだが、この展示を見たあとに学芸員さんとお話した内容で『掛図』もいまはかなりの数のものが姿を消してしまっているそう。現代になると写真などのデジタルデータで実物を見せることが容易になっているので掛図という抽象化した図面を使わないというのも頷けてしまう。

そしてこれから科学の遺産となるであろう、学生の行った研究成果の保存という話について。

先述のとおり、年代、採集地、採集者がわかっている標本というのはそれだけで大きなサンプルの内の一つと考える事ができるので、生き物の生物相や環境の変化を捉えるためにはその時代時代に行った研究がしっかりと残っていなければならない。そのため授業で行う生物採集などはその性質上、決まった時期に、決まった場所で、決まった指導の下、行われることが多いため、それだけで環境の変化を捉える格好のサンプルとなりうる。

しかし、標本の保存というのは学校においては教育が最優先であり標本の保存を優先するのは博物館。という各々の施設の性質上それらのサンプルが非常に散逸し易い環境に置かれている。という厳しい現状についても紹介されていた。

また授業に限らず『生物部 部誌』という存在についても触れられていた。

この生物部部誌という存在は学校生徒という研究においては拙い存在ではあるものの、地域特有の生物の変化や、しっかりとした指導教諭のもとで作成されたものであればかなりの研究的価値を持っている。当時の生物研究のそのままのデータが残る意義と言うものはとてつもなく大きい。

ここで代表として挙げられていたのがニホンイタチの標本と今も科博で昆虫研究をされている野村先生の生物部部誌のお話であった。

紹介されたときには笑ってしまった。

科博に務める研究者というのはこのときからの熱量がすごいんだな。と脱帽。

このように貴重な研究成果を記載している生物部 部誌ではあるのだが、いかんせん生徒たちのコピー本という性質も相まって、非常に廃棄されやすい。あったとしても非常にレベルの高い管理のされ方をしてる学校でしか見つからないと言うことが大半ということで、貴重な当時の研究を垣間見るためのものが無くなってしまっているらしい。

それに追い打ちをかけるように、昨今の少子化による学校の統廃合の連続で、これらの理科教育を語ってくれる資料が今危機に瀕している。

博物館では標本の保存が使命であることからこれら理科の教育史をなぞる資料の数々を保護する取り組みが広まっているそうで、標本的価値が高ければ高いほどその標本たちをレスキューできる可能性も高くなる。

博物学周りでは日本のどの館でも保存場所という大きな問題を抱えているのでこれについては国とか大きな力が働かないとなかなかうまくいかないよなぁ。と思ってしまった。

記憶に新しい科博のクラファンについては自分も数万という僅かな金額ではあるが賛同したのでこれを切っ掛けに大きな潮流となることを願うしか無い。

タイムカプセルと銘打たれたこの展示、まごうことなき後世の研究を助けるためのタイムカプセルであるということがよく分かる展示だった。

過去の標本の意義については以前川田先生がなにかの番組で話していた「1000年後の研究者が僕と同じ視点で同じ標本を見つめることができるようにするのが博物館の仕事」ということが頭の片隅にあったので、この展示についても、何がどのように重要かということは当然ながら、過去の研究の一翼を担ったものが教育現場の変化という時代の変化で消えようとしているのをなんとか食い止めたい。という気持ちが見えるような展示であった。

大きなことは出来ないけど博物館好きのただの一市民ではあるけどなにかできることは無いのかなぁ。と自己を顧みるような展示で大満足でした。

以上。

破顔一笑で笑ってしまった。

博物館ではお静かに!