基本的人権と日本の近代─シェイクスピアの混乱から星野源の「ばらばら」へ─(4)

7. 「このままでいいのか、いけないのかそれが問題だ」

古代から連綿と続いた宇宙観や、神と人間との関係性は、ゆっくりとではあっても、確実にじわじわと変わり続けていました。コペルニクス以前にキリスト教界でも神と人との関係は根本的に変わり始めていました。ルターがヴィッテンベルグの聖堂の扉に95カ条の論題を打ちつけたのが1517年で、『天球の回転について』が出版される25年前のことです。

ルターから始まり、ヨーロッパ全体に広がる宗教改革は、それまでのカトリックの信仰とは異なった「聖書のみ」「信仰義認」「万人祭司」という原理を説きます。ただし、ふたつの宇宙観の対立や変化と同様に、いやそれ以上に、カトリックとプロテスタントの対立は各国で火花を散らし、それぞれの国で様々な展開を見せていきます。

ルターと95ヶ条の論題 (1517)

16世紀に入って、何百年と続いてきた宇宙観やカトリックの地盤が揺らぎ始めたことによる人間の「知」の地殻大変動は17世紀後半まで続きます。このような時代を背景にシェイクスピアの『ハムレット』を考えてみると、思わずうなってしまいます。

あの有名な独白、”To be or not to be, that is the question. ”を例に取ってみましょう。日本では長年、「生か死か、それが問題だ」というように「生きるか、死ぬか」の問題として訳されてきましたが、1970年代に小田島雄志が「このままでいいのか、いけないのかそれが問題だ」と訳しました。

ここまで見てきたような人間の知の地殻大変動期のことを考えると、正鵠を得た訳だと言えるでしょう。研究社の『シェイクスピア辞典』によれば、『ハムレット』が書かれたのは「1600年頃(1599年末以降1601年2月以前)」です。つまり、大きく時代が変化していったその折り返し点である1600年頃にこの台詞が書かれていたのだと考えると、ゾクッとします。と同時に、小田島雄志の言葉のセンスにしびれます。

他にも、亡霊に出会った後の興奮したハムレットが「この混乱した頭」と言うとき、シェイクスピアは”this distracted globe”(この混乱した地球)と表現しています。この『ハムレット』から始まるシェイクスピアの四大悲劇の背景には、これまで当たり前だと思っていた基準が大きく揺らぎ始めたことに対する不安が確実にあるでしょう。たとえば『マクベス』の冒頭の魔女の台詞、「きれいはきたない、きたないはきれい」(Fair is foul, and foul is fair.)なども、どっちなの?と問いたくなる典型のひとつですね。

またシェイクスピアと同時代人の詩人であり、後に英国国教会の司祭にもなるジョン・ダンの「一周忌の歌」(「この世界の解剖」)という詩には次のような一節があります。

新しい学問が、全てのものに懐疑をかけるようになり、

その結果、火という元素は、すっかり消えてしまった。

太陽が失われて、地球が行方不明となり、賢い人でも、

誰一人、何処にそれを探したらよいのか、わからない。

人々は、憚ることなく、この世はお終いだと言う。

惑星でも、恒星でも、今までは知られなかったものが、

次々と発見されるからである。人々は、この世は再び

砕けて原子の粒子に帰ったと感じているのである。

全てがばらばらになり、あらゆる統一が失われた。

(‘Tis all in pieces, all coherence gone)(太字は水谷)

地球が揺れ動き、全世界が安定性を失ったことに対する不安が伝わってくる一節です。ここでジョン・ダンが憂いている「ばらばら」は、まったく異なった認識で21世紀の星野源につながっていきます(と、私は勝手に考えています)が、これは長い歴史を見た後の話になります。

ジョン・ダン(1572-1631)

8. そして人々は「ばらばら」になった

この大きな時代のうねりは、中世から近代への移行期のものであり、宗教の時代から脱・宗教の時代への流れであり、カトリックからプロテスタントへ、啓示神学から自然神学(理性神学)への流れでもありました。

マックス・ヴェーバーはこの近代化への過程を解析する中で「脱魔術化(脱呪術化)」という概念を用い、近代化の合理的側面とその合理化による宗教的世界、精神世界の豊かさの喪失という負の側面の両面を語っています。また、この近代化の特質を、精神分析学者、社会心理学者のエーリッヒ・フロムは『自由からの逃走』(1941)の中で次のように書いています。少し長く、そして飛び飛びになりますが引用してみます。

……中世社会を特徴づけるものは個人的自由の欠如である。当時ひとはだれでも社会的秩序のなかで、自分の役割へつながれていた。……近代的な意味での自由はなかったが、中世の人間は孤独ではなく、孤立してはいなかった。生まれたときからすでに明確な固定した地位をもち、人間は全体の構造のなかに根をおろしていた。……人間はその社会的役割と一致していた。かれは百姓であり、職人であり、騎士であって、偶然そのような職業をもつことになった個人とは考えられなかった。社会的秩序は自然的秩序と考えられ、社会的秩序のなかではっきりした役割を果たせば、安定感と帰属感とがあたえられた。そこには競争はほとんどみられなかった。……多くの苦悩や斑紋はあったが、一方に教会があって……教会は罪の意識を助長したが、同時に神の絶対的な平等愛を保証し、神に許され愛されているという確信をうるための道もあたえていた。神にたいする関係は、疑いやおそれであるよりも、むしろ信頼と愛情とであった。……地球と人間が宇宙の中心であり、天国と地獄は未来の生活の場所であり、一生のあいだのすべての行為は、明らかな因果関係の糸に結ばれていた。

……ルネッサンスは小さな商店主や小市民の文化ではなく、富裕な貴族とブルジョアの文化であった。かれらは自分の経済的活動と富とによって、自由の感情と個性の自覚とをもった。しかし同時に、これらの同じひとびとが失ったものがある。それは中世の社会機構が与えていた安定感と帰属感とである。かれらはいっそう自由になったが、また同時にいっそう孤独になった。……すべての人間関係は力と富をえようとする、この恐ろしい死活の争いによって毒された。……近代的な意味の時間観念が発達しはじめた。……能率という観念がもっとも高い道徳的な価値のひとつと考えられるようになった。……中世的社会は崩壊し、それとともに、中世的社会組織があたえていた、固定性と比較的な安定性も破壊された。いまや資本主義の発達にともなって、社会のすべての階級が動きはじめた。経済的秩序のなかには、もはや、自然の、疑う余地がないと考えられるような、固定した場所は存在しなくなった。個人は独りぼっちにされた。すべてはみずからの努力にかかっており、伝統的な地位の安定にかかっているのではない。……資本主義は人間を協同的組織の編成から解放し、自分自身の足で立って、みずからの運命を試みることを可能にした。(エーリッヒ・フロム、日高六郎訳『自由からの逃走』、東京創元社、1952)

ハムレットやジョン・ダンが抱いた不安は、フロムが指摘するような、それ以前の社会における関係性、あるいは存在の基盤となるものが消滅し、人が「個人」となることへの恐怖であったのかもしれません。

また神学者の大木英夫は『ピューリタン』(1968)の中で、以下のように中世と近代における人間の在り方の差について述べています。

……この(中世の)社会における人間は、ちょうど大きな岩塊にその顔が彫り込まれた浮彫のような状態で、確かに個別的な人格はあるが、その背中は共通の岩に結び合わされているという、つまり連帯性の中での個人であった。個人は、キリスト教的社会有機体の一分肢なのである。……アリストテレスの言った「全体は個に優先する」という命題は、中世における社会全体と個人との関係をあらわすために最も適切な命題であった。

(中世が終焉を迎えると)この大きな岩塊がくずれ、その岩に浮彫のように彫り込まれていた人間は、バラバラになり、立像のようにひとり立ちせざるを得なくなる。背後の連帯性は失われてしまった。…抽象的に言うと、有機体の一分肢としての人間から、個的な人間へ、つまり〈個人化〉の過程だとうことになるであろう。……個人は有機体的全体の部分ではなく、独立した存在である。そして社会はこの個人を基礎として契約によって編成されてくる。 (大木英夫『ピューリタン 近代化の精神構造』中公新書、1968)

1600年を中心に前後約150年にわたり、ヨーロッパは中世から近代に移行していきましたが、その期間に宇宙観も、整然と秩序だった世界観も、カトリックの宗教観も揺れ動き、人は中世まで続いてきた世界からゆっくりと切り離されていきました。そして「個人」という概念が徐々に定着し始めます。それが力を持ち始めるのは、先に見たように17世紀の後半になります。

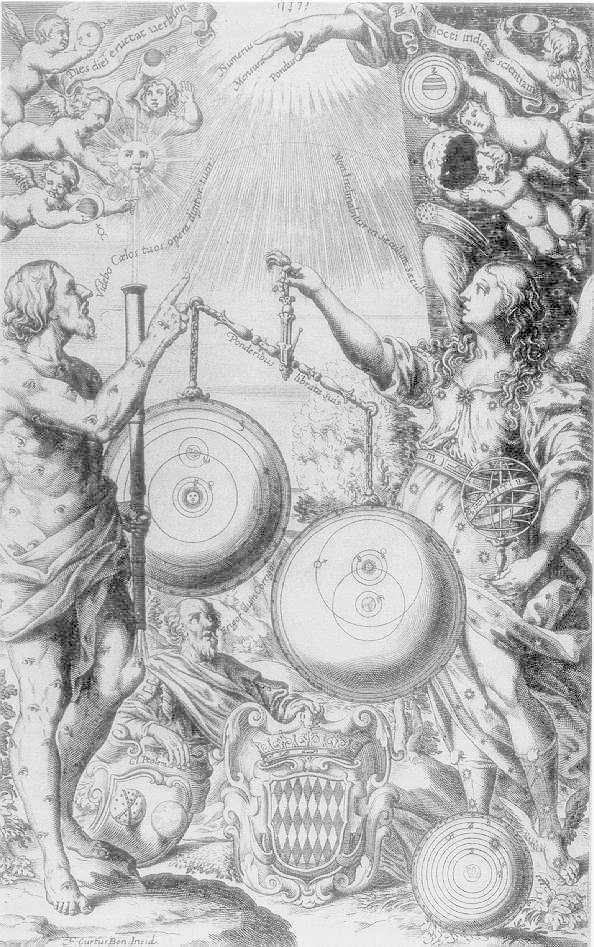

リッチョーリ『新アルマゲスト』(1651)

その個人の姿をいち早く描いたのが、やはり、シェイクスピアでした。『ハムレット』から始まる四大悲劇のひとつ、『リア王』に登場するエドマンドです。エドマンドはリア王の家臣グロスターの庶子であり、その不満から悪計を巡らし、『リア王』を悲劇へと突入させる様々な契機を作っていく人物です。その彼が、連綿と続いてきた旧宇宙像とそれを基盤とした占星術を信じて疑わない父、グロスターを馬鹿にして、次のような言葉を吐き捨てます。

「ざけんなよ、俺が庶子として生まれた時、天空一の純潔な星がきらめいていたとしても、俺は今あるこのとおりの俺(what I am)になってたさ。」

旧世界から切断された個人が見事にこの台詞で言い表されています。ただ、シェイクスピアは『リア王』の中で、エドマンドを善人として描いているわけではなく、リアやコーディリアを悲劇の中心においているので、このエドマンドという個人の誕生を肯定的に描いているわけではありません。しかしシェイクスピアは明らかに、変わりつつある古い文化とは切り離された新しいタイプの人間がどのような原理で行動するのか、的確にとらえていたと言えるでしょう。

(文:水谷八也/編集:清田隆之)