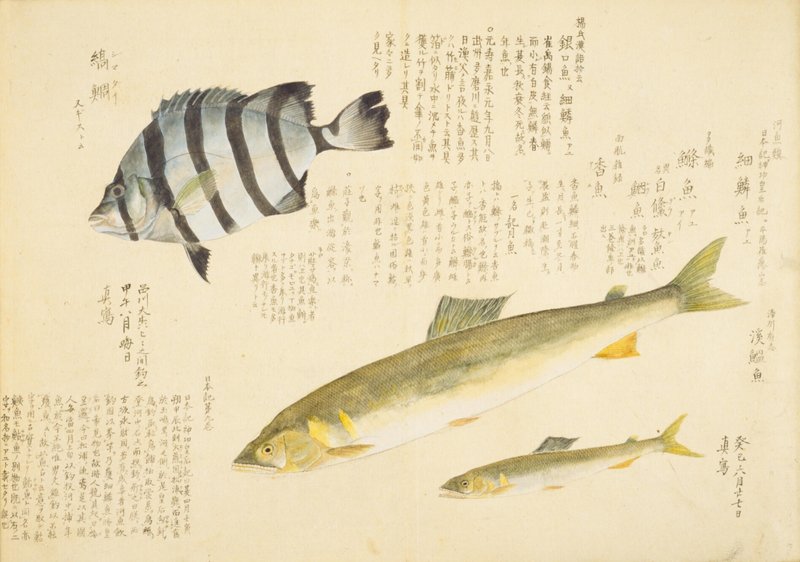

【梅園魚品図正】(24) 細鱗魚(あゆ)/縞鯛(しまだい)

細鱗魚 アユ

河魚類

『日本記 神功皇后記』『平陽雁蕩山志』

細鱗魚 アユ

『漳州府志』 渓鰮魚

『多識編』 鰷魚 アユ アイ

異名

白■ [■は條+魚、上が條 下が魚]

■魚 [■は上+夕+攵+魚]

■魚 [■は魚+因]

予曰、『多識』以 鰷魚 訓 アユ 非也。

條魚は ハヱ也。三巻條魚の部出す。

『雨航雜録』 香魚

香魚鱗 細 不 腥春物生 月 長 一寸

至 冬月 長 盈則 赴 潮際

生 子 生 巳 輙稿

一名 記月魚

稿とは、鰷のさぶるを云。香魚とは、香能故に名く也。鰷の肉 亦 子を醢とす。俗に鰷腸と云。子の醢は、子うるかと云。鰷に雌雄あり。雌は、首小に而身廣色黄色、雄は首小に而身狭く色淡黒色。雄は秋早く枯れ、雌は●く枯る。国俗、鮎の字を用非也。鮎魚はナマツ也。

荘子 観 於濠梁 称 鰷魚 出游從容

以 為 魚樂

予曰、莊子 為 魚楽 者 則 ハヱ 也。

其魚、鮒、タナゴ、モロコ、丁斑魚、なぞと多く集り游行する者也。香魚も多集り游行ものなれども、鰷と異りと云。

『日本記』第九巻

『日本記』「神功皇后記」曰、

□四月壬寅朔甲辰北 到 火煎国松浦縣 而進 食於玉嶋 里 河 之側 於 之 皇后 勾 針 為 釣 取 粒 為 餔 抽 取裳□ 為 □ 登 河中 石上 而 投 釣 祈 之。

曰、朕 西方 欲 □ 財国 若 有 成 事者河魚 飲 釣 □以 挙 竿 乃□ 細鱗魚 時 皇后曰 希見物也。故、時人 號 其処 曰 梅豆□ 。

今 曰 松浦 訛□ 是以其國人毎 當 四月上旬 以 釣 投 河中 捕 年魚 於 今 不 絶 唯男夫 雖 釣 以 不 □ 獲 魚 云々。故 以 魚 占 云。

意を取て、鮎字を用る古實すとなれり。鮎魚と同 名、亦、鮧魚も 鮎魚の別物也。

既 以 右 二字 『和名抄』 アユと載せたり。誤也。

※ 「ナマツ」は、鯰(なまず)のことと思われます。

『楊氏漢語抄』云 銀口魚 又 細鱗魚 アユ

『崔禹錫食経』云 貌 似 鱒 而小 有 白皮 無 鱗 春生 □長 。

秋衰 冬死 。故 名 年魚 也。

元寿嘉永元年九月八日、武州夛磨川に遊歴す。其日、漁父の言、夜るは香魚 夛くは 竹□ どりとすと云。其 □箔に似たり。水中に沈めて魚を獲る竹を割て、□の 不 開如くに造れり。其□家々に夛く見へたり。

※ 「夛」という漢字は、数や量がおおいという意味。

縞鯛 シマダイ

甲午八月晦日 真寫

又、ギスと云。

◇

筆者注 『梅園魚品図正』は、江戸時代後期の博物家、毛利梅園による魚図鑑です。説明文書は漢文体が中心でのためパソコンで表示できない漢字が多く、漢文の返り点と送りがあります。読みやすさを考え、パソコンで表示できない漢字は □ とし、名称の場合はできるだけ [■は〇+〇] の形で示すようにしました。

また、漢文の返り点と送りはカタカナと漢数字、振り仮名と送り仮名はひらがなで記載しています。

この作品に引用されている文献については、こちらの note を参照してください。 → 【梅園魚品図正】文献まとめ

● は解読できなかった文字を意味しています。新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖