【古今名婦伝】万治高尾

万治高尾

元吉原なる三浦四郎左衛門が家の名妓二代の高雄は、下野国 下 塩原郷 塩釜村の産にして 父を長助といふ。

高尾、万治三年 庚子 十二月廿五日江戸にて没す。彼古郷にあまたの紀念を送しといへども、皆失ひて今は塵ばかりのものもなく、只 高尾が自筆の源氏伊勢つれづれのたぐひのみ残れり。

不明 - 万治三年(1660年)

これは 彼 在世のとき送るものにて、真の筆蹟にうたがひなし。彼が俤を今見るごとくおぼゆるものとぞ。以上京伝が奇跡考。

山谷橋の南、西方寺(道哲)に墓あり。

辞世に

寒風に もろくもくつる 紅葉かな

※ 「奇跡考」は、山東京伝の著書『近世奇跡考』。

※ 「道哲」は、西方寺(浄土宗弘願山 専称院西方寺)の別名。

※ この辞世の句については、二代目の万治高尾ではなく 初代高尾のものとする説もあるそうです。

📖

万治高尾は、江戸時代初期を生きた女性で、元吉原の三浦屋四郎左衛門抱えの太夫でした。「高尾」というのは三浦屋の太夫の名跡で、九代続いたとも、十一代続いたとも言われます。なかでも最も有名であったのが万治高尾です。

高尾之図

明治時代に出版された『はちす花』には、九人の高尾について記載されています。実際には榊原高尾の後にふたりの高尾がいたそうですが、どのような女性であったか記録がないそうです。

万治高尾は、仙台高尾とも呼ばれます(上述の目録では「仙臺高尾」と記載)。

仙台藩主の伊達綱宗に落籍されたにも関わらず、その意に従わなかったため非業の死をとげたという話に由来するのですが、その真偽は定かではありません。

よかったら読んでみてくださいね。👀

仙台高尾(万治高尾) 石井高尾 西條高尾 島田高尾(水谷高尾) 浅野高尾 太染高尾(紺屋高尾) 子持高尾 六本高尾 榊原高尾

◇

万治高尾が太夫をつとめた三浦屋の場所を見てみましょう。下の地図(元吉原町之絵図)左中ほどに、京町「三浦屋四郎衛門」が見えます。

元吉原から新吉原に移転した後も、遊郭内の同じ位置(京町の大門口寄り)に三浦屋があったことが分かります。

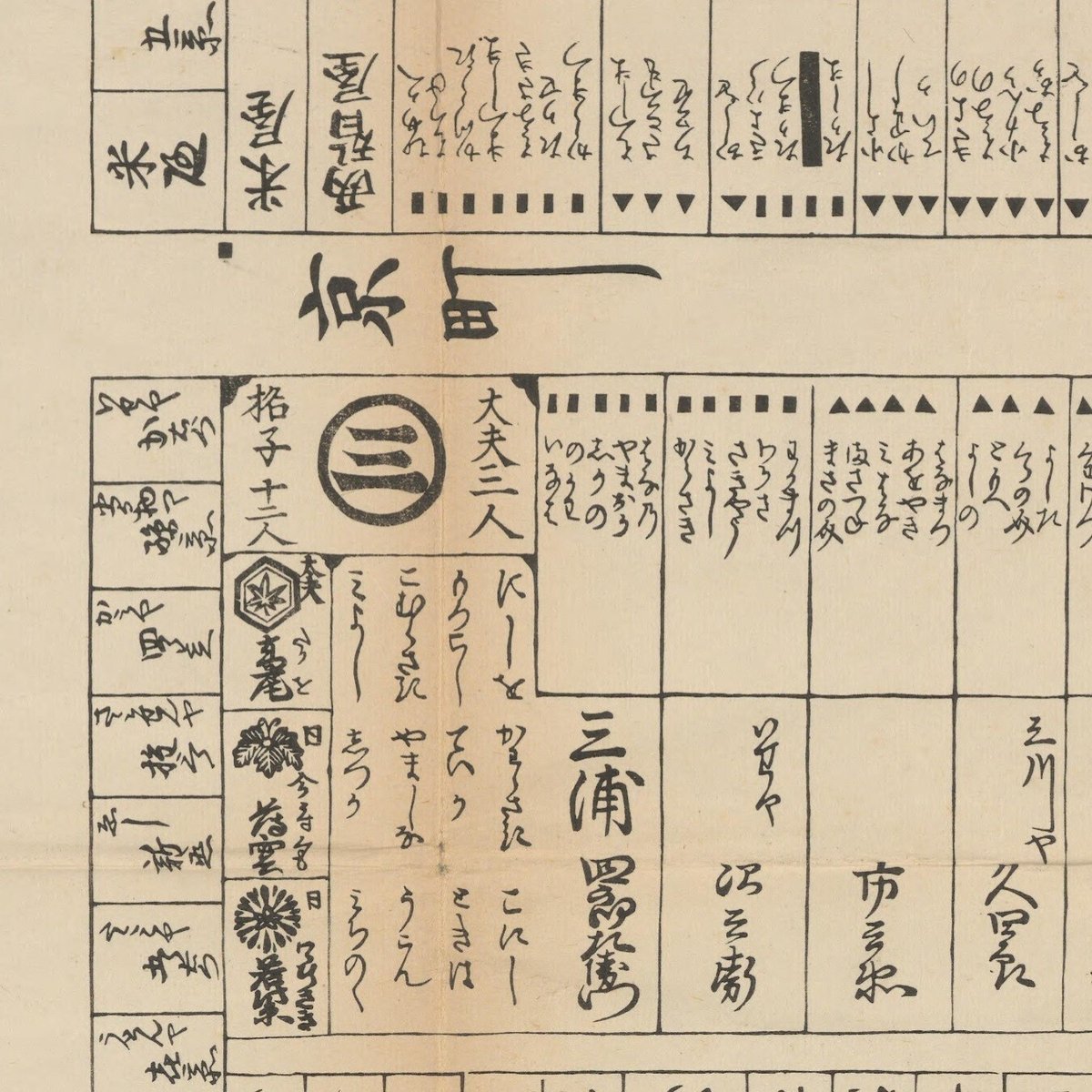

「大夫三人 格子十二人」の名前をひとりひとり拾ってみると …

大夫三人

大夫 高尾 日 薄雲 月 若紫

格子十二人

にしを かわらさき こにし もろこし

ていか ときは こむらさき やましな

うこん みよし しづか みちのく 🍂

秋のいろは と山のみねの うすもみぢ

よしやしぐれに なをそめずとも

日本橋にあった吉原が 日本堤(新吉原)に移転したのは、万治高尾が亡くなる三年前、明暦三年(1657年)でした。それから百年後、歴代の高尾太夫とともに全盛を極めた三浦屋も徐々に衰退し、宝暦六年(1756年)に絶えたといいます。

辞世の句

寒風に もろくも朽つる 紅葉かな

🍂

※ 参考:国立国会図書館デジタルコレクション『高尾考:古今史料』『四方山の話(紺屋高尾)』『遊女の文学(高尾)』『仙台巡杖記(仙台高尾の墓)』『名誉長者鑑:今古実録』『塩原温泉誌』『夏わすれ:一名・塩原温泉紀勝 那須七湯紀勝』『名女伝』『集古随筆:四大奇書』『小哲学』『伊達の大奥』『名家遺詠録』

筆者注 新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖