近代Landsについてつらつらと考える ーローム編ー

はじめに

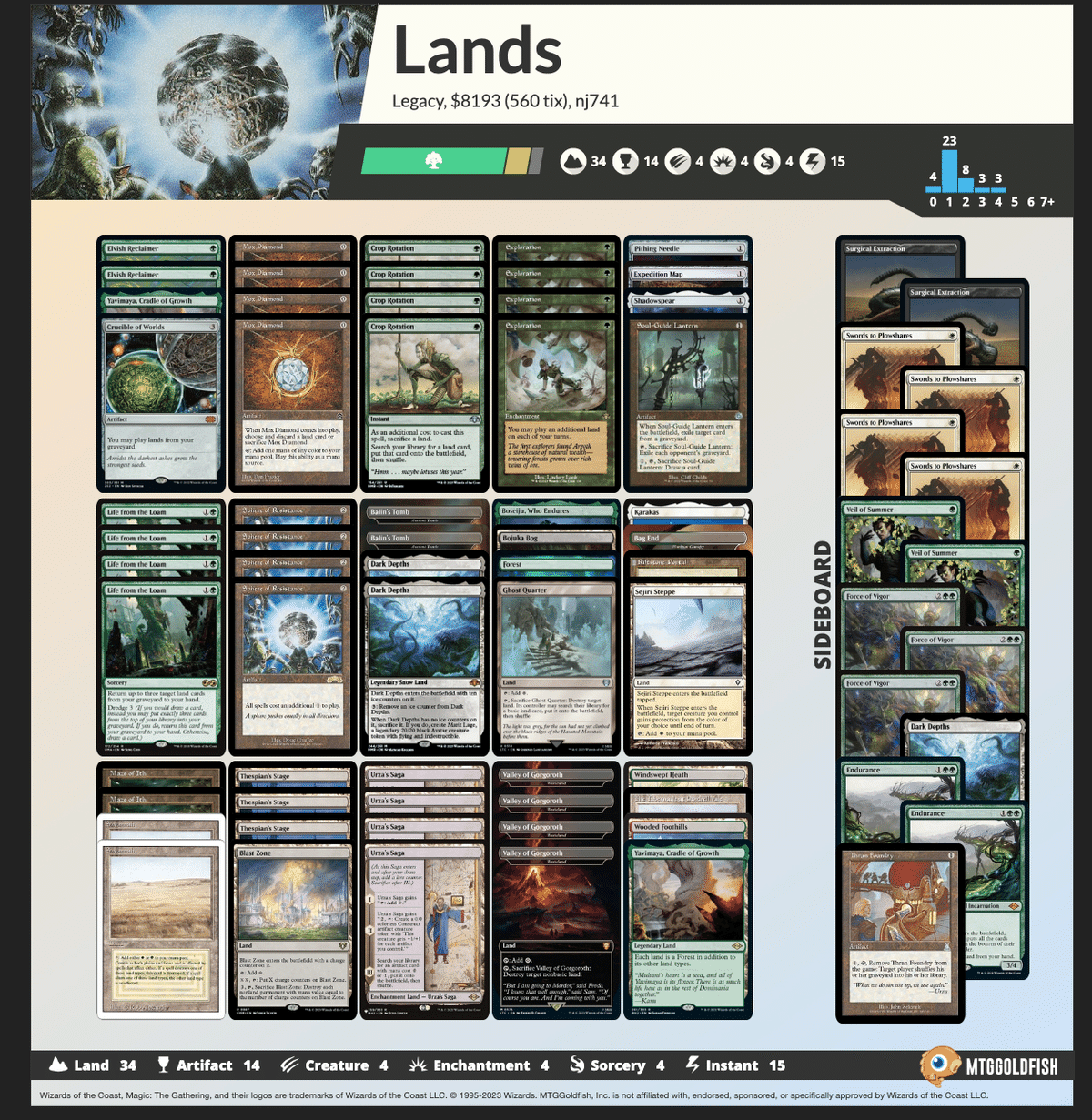

最近、《ウルザの物語》、さらには《抵抗の宝球》をメイン採用した、Landsが増えてきています。このシリーズでは、これらの無色が濃くなったLandsを近代Landsと定義し、その構築の中で今まで暗黙とされてきたデッキ構築を見直してみよう、と考えていきます。

前回の記事はこちら。

近代Landsにおいて、考えているテーマは下記の3点。

踏査の枚数について

壌土からの生命の枚数について

Taigaの枚数について

前回の記事では、1.のテーマについて、《古えの墳墓》による代替可能性について検討し、《踏査》は近代Landsにおいて4枚必要なカードではないのではないか、という提言に至りました。

さて、今回は《踏査》の相方的存在の《壌土からの生命》(ローム)について考えます。

Landsにおけるロームの本質的なバリュー

ロームは{G}{1}、2マナのソーサリーで、墓地から最大3枚の土地カードを手札に戻します。また、発掘3により、ドローを置換することで、墓地を補充・目的の土地へのアクセスを達成する、1枚で完成されたデザインです。まずはこのカードのバリューを考えてみます。

生贄をコストとする土地の再利用

フェッチランド・不毛の大地など、自身を生贄に効果を発揮する土地を再活用できます。特に《不毛の大地》を再利用し、相手の特殊地形を破壊しつくす「不毛ハメ」は強力なマナ否定戦略です。

特定の土地を探す

Landsはさまざまな効果を持っている土地が採用されており、場面場面で最適な土地が違います。ロームを繰り返し使うことで、最適な盤面を早期に構築することを目指します。

手札に土地を補充する

《踏査》により高速展開して枯渇した土地を継続的に補充して、盤面に多くの土地を展開します。

意図的に墓地に落とす

ロームは唱えなくても、墓地に落として発掘するだけでも強力なカードです。

かつてのLandsの構築では《ギャンブル》が採用されており、ギャンブルだけの手札からロームをサーチし、意図的に墓地に落とすというテクニックが存在しました。

ロームの難しさ

継続的に2マナを要求される

毎ターン唱えるならば、毎ターン2マナ必要になります。

カウンターされる

カウンターされても、墓地に落ちさえすれば発掘できるので、FoWを当てられることは少ないです。が、FoNを当てられると追放されてしまい、バリューを発揮できません。

墓地対策カードに弱い

定番の黒力線などで墓地が使えなくなると、バリューがなくなります。

また、ターゲットを取るスペルがあるが故に、回収対象を《フェアリーの忌み者》などで狙い撃ちで追放されたり、ローム自体が狙い撃ちで追放されたりと、墓地対策には悩まされることになります。

発掘で土地が落ちない

発掘で土地が落ちないと、やむなく空撃ちせざるを得ないということになってしまいます。

必要なカードが落ちてしまう

発掘で土地を探している時に、土地でないカードが落ちてしまう、ということもしばしばあります。短期的に必要な土地を探していたところ、長期的な勝ち筋になるカードがなくなってしまう、など。発掘するかしないかの選択はロームの本質的な難しさであると思います。

抵抗の宝球期における変化

土地の枚数の減少

かつてLandsは43Landsと呼ばれ、デッキに43枚もの土地が採用されているのが特徴でした。この構成では、発掘で落ちる土地の枚数は期待値で2.1枚。撃てば2枚は拾える、というスペルでした。今の構成では34枚程度。発掘の期待値は1.7枚にまで減少しています。2回に1回は1枚しか拾えない、という程度の状況です。自発的に墓地に落ちる土地や、土地をコストに起動する能力などと組み合わせないと、カードのバリューを引き出すのが難しくなってきているといえるでしょう。

マナの使い道の変化

今までは、輪作やギャンブルなどが構えられていれば良いケースが多く、2マナでロームを打った後、1マナ立っている状態というのがある種の理想状態でした。抵抗の宝球型は勝ち筋の比重が《ウルザの物語》によっています。すなわち、相手のターンエンドにウルザの物語を含む3マナ分が立っていることが重要になっています。ロームのキャストの機会は限定的になっているように感じます。

抵抗の宝球によるキャスト阻害

上記に加えて、《抵抗の宝球》による課税はロームのキャストをより難しくしています。

ウルザの物語が再利用できる

抵抗の宝球型と相反するばかりではありません。《ウルザの物語》は3章で自壊してしまうため、墓地から回収できるロームは非常に有用です。

考察

ロームは抵抗の宝球型において、《ウルザの物語》の起動のためのマナ確保や《抵抗の宝球》による課税といった面で使いにくい面が出ていますが、一方で《ウルザの物語》を再利用するという非常に重要な役割を持つカードです。従来の使い方のように、継続的にキャストし続けるという使い方よりかは、《ウルザの物語》が落ちたタイミングでピンポイントで再利用したいという場面が多いように思います。ロームのバリューが落ちたように体感していましたが、役割が変わった、というのが実際のところのように思います。

代替カードの模索

古きものの活性

発掘3で土地を探して回収するという役割においては、1マナ軽く探せる範囲が広いです。また、アーティファクトを探せるという利点もあり、さらには《ウルザの物語》でサーチしたいほぞを墓地に落とすリスクもありません。

カード評価

サーチ力・・・○

裏目・・・○

墓地再利用・・・×

持続性・・・×

爆発力・・・×

世界のるつぼ(ラムナプの採掘者)

墓地再利用の観点では《世界のるつぼ》が強く、抵抗の宝球型では多く採用されているカードです。

同じ能力を持つクリーチャーの《ラムナプの採掘者》も一応検討できますが、余った除去が当たってしまったり、《ウルザの物語》とシナジーしなかったりと、あまり強く採用する理由はないですかね。これは《緑の太陽の頂点》を採用しているGWデプスとの違いとも言えそうです。

カード評価

サーチ力・・・×

裏目・・・○

墓地再利用・・・○

持続性・・・○

爆発力・・・×

むかしむかし

インスタントですし、タダで唱えられる利点はありますが、クリーチャを採用していないデッキで、積極的に採用する理由はないです。

カード評価

サーチ力・・・△

裏目・・・○

墓地再利用・・・×

持続性・・・×

爆発力・・・×

エルフの開墾者

1ターン目に繰り出すことができ、クロックとしても有用です。GWデプスでは《トロウケアの敷石》とのシナジーなどを駆使しながら、ステージデプスコンボの成立を助けるメジャーなクリーチャーでしたが、最近はLandsでも数枚採用されています。

エルフの開墾者はクロックとしてもシステムクリーチャとしても優秀。素でタフネス2であるが故に、《オークの弓使い》に撃ち殺されないのも優秀です。抵抗の宝球型で1ターン目に《抵抗の宝球》が貼れない手札の時のバックアップとしても良さそうです。

カード評価

サーチ力・・・◎

裏目・・・○

墓地再利用・・・×

持続性・・・○

爆発力・・・×

まとめ

今回は抵抗の宝球型のLandsにおける《壌土からの生命》の代替可能性がありそうなカードについて模索してみました。

1枚《古きものの活性》を採用してみて試しているのですが、思いのほか感触がよいです。

というか、ぶっちゃけると、発掘するかどうかの選択が難しすぎて、自分には使いこなせないという面の方が強いのかもしれません。しばしば、《ウルザの物語》でサーチしてきたいアーティファクトが墓地に行ってしまって、どうしようもなくなる、なんてこともしばしば。

《エルフの開墾者》もかなり良さそうに見えていて、3章を誘発した《ウルザの物語》をサクってのサーチができればアドバンテージを稼げそうにも思えます。

ロームに違和感を感じたら、思い切って数枚変えてみる、といったトライをしてみてはいかがでしょうか。と、提言したところでこの記事は一旦終わりとしたいと思います。

おまけ

オークの弓使い耐性

昨今のレガシーは《オークの弓使い》が跋扈する環境です。追加ドローが咎められ、Landsも《森の知恵》の採用を控える、などかなりの影響を受けています。

墓地にロームがあれば、追加ドローを発掘に置換できるので、《オークの弓使い》の誘発を抑止できます。(多分)

これはロームにしかできないことなので、オーク環境を鑑みて、引き続き採用し続ける、という選択はアリだなと思います。

今日はこんなところで。特にオチもなく終わる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?