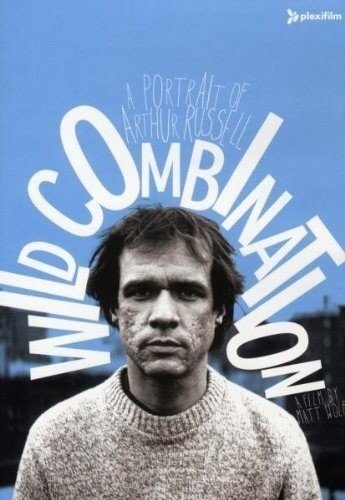

ワイルド・コンビネーション:アーサー・ラッセルの肖像/謎と矛盾に満ちた或る音楽家の姿

アーサー・ラッセルのドキュメンタリーがアップリンクで一日限定上映していたので観てきた。

アーサー・ラッセルといえば、80年代ニューヨークのダンスクラシックとしての諸作Calling out of contextや、晩年のディレイのかかったチェロと声がメインのWorld Echoが00年代にリイシューされて広く聴かれていたと思う。その後、フォークの頃のLove is taking over meもリリースされて、よく知らなかった僕は「フォーク?」と全く違うジャンルを奏でる彼の素性の分からなさが常に引っかかっていた。

映画ではまだ存命の彼の両親が語る10代までの彼の話から始まる。周囲と馴染めず、図書館で片っ端から本を借りては読んでいたということで、そこでジョン・ケージやティモシー・リアリーに早いうちから触れていたという。

その後サンフランシスコに移り住んだ先で出会ったコミューンでの馴染めない生活、アレン・ギンズバーグとの出会いと共演。

この人のベースには60年代後半のヒッピーカルチャーから始まっていて、仏教など東洋のカルチャーにも傾倒していたという。そう考えるとどこかマントラにも似た声と、ドローンのようなチェロの響きはこの後の作品とも繋がっている。ちなみにチェロは彼の母親が弾いていた影響から始めたという母親の証言も挿入されていた。

この映画では彼の肉声は出て来ず、彼と関わった人々の証言から彼の生活や、関わりにくい性格が語りから紐解かれている。

晩年まで彼を支えた恋人トムが初めて彼を街中で見かけて一目惚れし、出会いまでの話が印象的だった。「一日の終わりに一緒に過ごしたい人」と語るトム。インティメイトな彼との生活は、才能も含めて最後まで共に生きようとする姿に心を揺さぶられた。

ジョナサン・リッチマンのモダーン・ラヴァーズやトーキング・ヘッズらニューヨークパンクのバンドとも関わりを持ち、The Kitchenという演奏集団の中でフィリップ・グラスとも交流を持っていた。フォーク、ビートニクス、前衛音楽、NYパンクと先端の音楽に触れつつ、多くの人たちに受け入れられる音楽を目指した結果ディスコにたどり着く。

デヴィット・マンキューソが切り盛りしていたクラブThe LOFTで彼のレコードがかかった瞬間フロアの人々は踊り狂い、満足するかと思いきや出来上がったレコードのドラムの音が違う!と憤慨したというトピックも彼の性格をよく表していて面白い。

彼の音楽はそれぞれジャンルは異なりながらも、根底は全て繋がっていて、アヴァンギャルドでありフォークでありディスコやファンクであり、その全部であると。デヴィット・トゥープはそれら異なる矛盾を受け入れた人であり、そういう人はそうそういないという語る。

不思議な人だなと思う。興味の赴くまま行動した事で多くの人を魅了しながら同じ場所には留まらない。捻くれているといえばそれで済んでしまうかもしれないけれど、見ているところが普通の人と異なるから人と混じろうとしても、自ら疎外されるような行動もとってしまう。難儀な性格が時代とも寄り添えない結果が彼の悲劇だったのも、中々辛い現実があったと思う。

一晩の過ちからHIVが発症し、喉頭癌が併発しつつもひたすら作品をつくり、果ては脳炎までかかってしまい起きることもままならない状態になり結果亡くなってしまう。

ゲイであった彼と恋人を受け入れる両親との下りは、彼を愛する気持ちが描かれていて悲惨な晩年に対してある種の救いを感じた。残された膨大なテープと共に過ごすトムの姿は本当に彼のことを愛していたんだなと思わせる。

800曲もの未発表のテープがあるということなので、これからも彼の音楽は発掘されてリリースされていくのではないか。

謎に満ちた彼の音楽の一端と、時代を影から切り開いた流れ、エキセントリックなキャラクターが紐解かれたドキュメンタリーだったと思う。ファンなら観ておくべき作品である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?