【イモリのためのビバリウム】レプボイモリウムで大事にしてること

はじめに

もぐと申します。

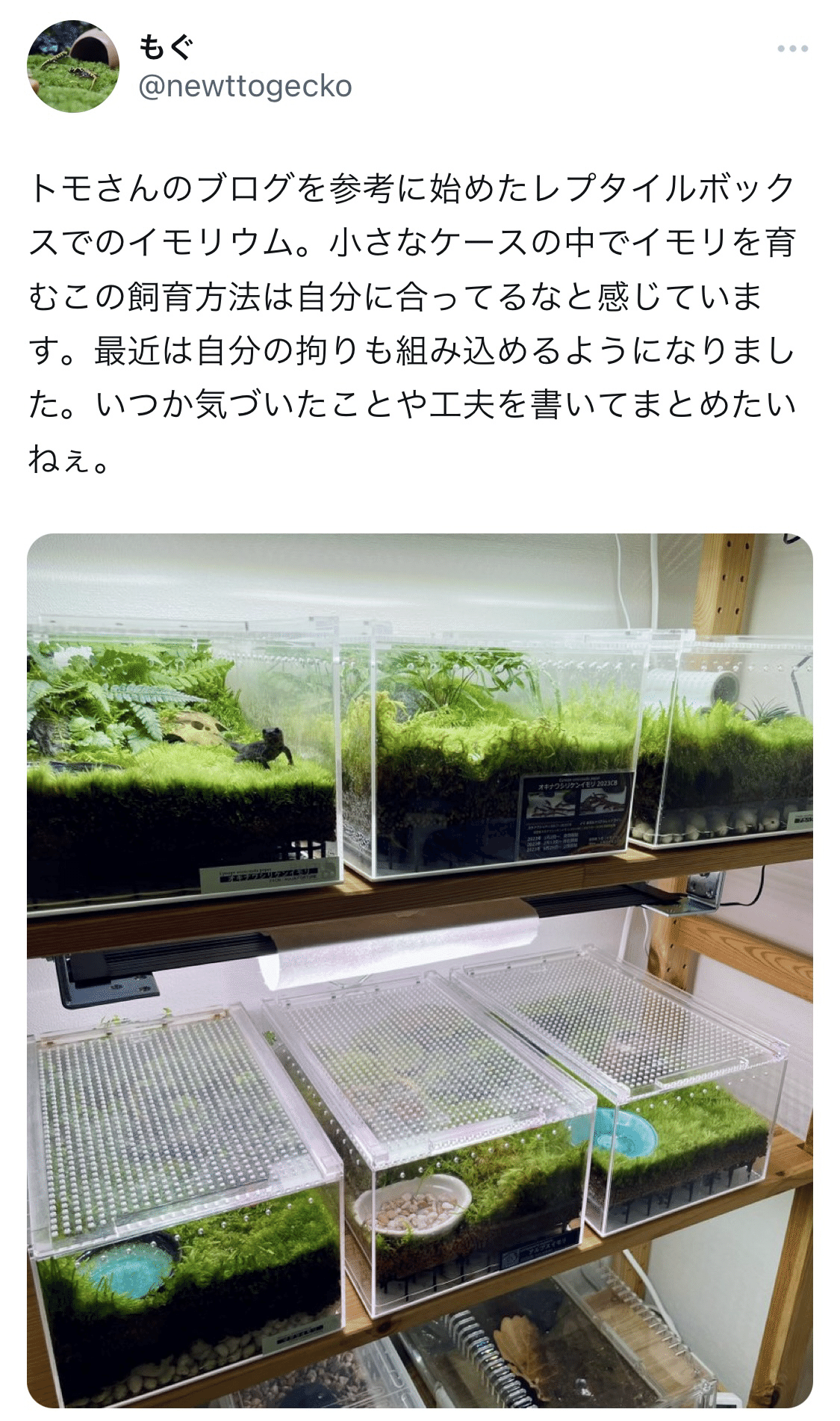

noteを始めたきっかけはこのポスト▽

私のレプボイモリウムは、基本的に先輩方のビバリウムを参考にして制作・お世話しています。

初めて制作してから約2年経ち、気づいたことや自分なりのこだわりをnoteでまとめました。

自分の記録として、そしてどなたかの参考になれば幸いです😌

レプタイルボックスのメリット

そもそも何故レプボでイモリ達を育てているのかというと、以下のような理由があります。

イモリが脱走できない構造

保湿性と通気性に優れている

サイズが小さいからこそ隅々まで管理できる

蓋がスライド式でお世話がしやすい

「イモリも植物も育てやすい」飼育ケースだと思います。

ただし、小さなケースなので多頭飼育はオススメできません。

私は2匹が限度(理想は単独飼育)だと考えています。

最下層構造について

最下層ゾーンは

水捌け・通気性・水分管理・汚水溜め

のために必要な空間です。

最下層の選択肢として、ビバリウムで多く使われているのは「軽石」だと思います。

私は軽石以外に、百均で売ってる「猫避けマット」を好んで使っています。

軽石と猫避け網では、最下層の役割が少し異なると感じています。

それぞれのメリット・デメリットは以下▽

軽石

メリット

・多少の水なら吸ってくれる

・微生物の住処になる

・植物の根が張りやすい

デメリット

・重くなる

・下層に溜まる汚水が軽石に吸われてしまう

役割▽

最下層の役割である水捌け・通気性・水分管理・汚水溜めを全て軽石が行ってくれます。

猫避けマット

メリット

・通気性が良い

・汚水を素早く取り除ける

・軽い(レプボが歪みにくい)

デメリットは軽石の逆

・水が溜まりやすい

・微生物の住処にはならない

・植物の根が張れない

・毎日の霧吹き必須

役割▽

猫避けマットの場合は、猫避けマットゾーンで水捌けと汚水溜めと通気性の役割を担い、ソイル部分で水分調節を行います。そのためソイルの厚みとチョイスが大事です。

一見デメリットが多いように見える猫避けマットですが、

「汚水を分離できる→ケース内を清潔に保てる」という良さがあります。

両生類特有の中毒死や、不衛生が原因の皮膚病や内臓疾患などを避けるべく、清潔さを保つことは重要です。

小さなビバリウムは可愛いですが、狭いからこそ汚れや毒素は命に直結します。

大きなビバリウムとは別物として捉えるのが良さそうです。

素材をどう選ぶか

個人的なイメージですが、軽石で作るビバリウムは自然環境の再現に近く、猫避けマットで作るビバリウムは自然のフリをした人工庭園のような感じです。

根張りの良い植物を入れたい

湿度調整に自信がない

初めてのビバリウム

▼

軽石がオススメ

苔や根っこが控えめな植物のみ入れたい

毎日お世話できる

管理を楽しめる

▼

猫避けマットもオススメ

軽石+猫避けマットのハイブリッドという手も

軽石や猫避けマット以外で使える素材があれば是非教えてください!いろいろ試してみたいです。

排水機構について

溜まった汚水を抜くために必須な機構です

完全にトモさんのブログを参考に作っているものなので、自分のアイデアではないです。

私は必ず水入れを組み込む派なので、水入れの下にスポイトで汚水を抜けるように排水口を設けています。

溶岩石の下に設けるのはあまりオススメしません。そのうち苔が石を覆うように成長するので。

最下層とソイル層の間

下層にソイルが混ざらないようにするために必要な部分です

軽石の場合

薄く伸ばしたウールか、排水口用のネットや不織布を挟んでソイルを敷くのがオススメ。

猫避けマットの場合

ケージサイズぴったりにカットしたマットの上に、同じくピッタリカットした百均の鉢底ネットを乗せて、その上にたっぷりソイルを敷くのがオススメ。ちょうど20×30cmのネットが売っていて便利です。1マス分ほどカットすればレプボにぴったり収まります。

ソイルについて

「プラチナソイル(ブラウンのノーマル)」をメインに、最近は「コケリウムさんのソイル」も使用しています。

猫避けマットの場合は、鉢底ネットの上にプラチナソイル、コケリウムさんのソイル、苔や植物の順番にしています。

この順番にすると、粒の大きいプラチナソイルが水捌けと水分量の調節(保水)を担ってくれます。そしてコケリウムさんのソイルは苔の定着が非常に良いため、苔の下に敷いています。

ただしコケリウムさんのソイルは粒が細かくイモリの身体にくっついてしまうため、ソイルが露出している部分(シェルターの下など)はプラチナソイルがオススメです。

また、プラチナソイルのみ、もしくは赤玉土のみでも問題はありません。

オススメの苔

私は全てコケリウムさんで購入。

ペットショップやイベントで購入した際はよく洗い、水分を拭き取ってから使うと良いと思います。

⚫︎ホソバオキナゴケ

乾燥寄り。

背が高くなったら剥がしてリセット。

立ち上げの際、隙間なく埋めるように敷くのがオススメ。

⚫︎ツヤゴケ

潤湿寄り。わんさか増えるので注意。

水入れやシダ植物周辺など、霧吹きを多めにする部分をツヤゴケにしています。

現在はこの2種類しか使っていません。

ちなみに…うまく育てられなかった苔▽

⚫︎ムチゴケ

アクアテラなら断トツでオススメ。

⚫︎コツボゴケ

保湿性と通気性のどちらも大事。私には無理だった。

⚫︎タチゴケ・ハイゴケ・シノブゴケ

何回やっても綺麗に維持できず諦めた。

※ここでオススメした種類達はあくまで

【個人的にレプボで使いやすいと思った種類】になります。

使いやすいよ!と安易に勧めているわけではありません。

環境が変われば苔も変わりますし、

自分とイモリにフィットしている環境を作るために試行錯誤するのが楽しいです。

苔の図鑑などでそれぞれの特徴、湿度感、生息環境などを一通り調べてからビバリウムを作るのと、何も調べず売ってた苔を入れてハイ完成〜とするのでは、見た目は似ていても全く異なる物です。

作る前に調べる。

調べるために調べる。

作った後はよく観察して

また調べる。

を徹底することで、苔も植物もイモリも機嫌良く居てくれる気がします。

オススメの植物

コケリウムさんやピクタさんで購入。

⚫︎コシケシダ

レプボのサイズ感と非常に相性が良い。

ケース内で胞子で勝手に繁殖しています。

⚫︎ヒメハシゴシダ

小さくて可愛い種類。

横に広がっていく点に注意。

⚫︎リュウノヒゲ

雑草感が気に入ってます。根っこに注意。

⚫︎ユキノシタ系

環境に安定するまで見守るが吉。

⚫︎ヒメイタビ系

便利ですがトリミング必須。

ちなみに…うまく育てられなかった植物▽

⚫︎サイゴクホングウシダ、チャセンシダ、ツルデンダなど

止水性だと難しい?空中湿度が足りない?光の照射時間が短いor長いのかも?

⚫︎背が高くなる植物は基本無理

シリケンケージに小型のイノモトソウを入れてるけど、かなりギリギリ…。あまり気持ち良くはないですね。

*理想は

イモリも植物も苔も土も水も

みんな生き生きとしてるケージです。

植物を入れすぎると、このバランスが崩れやすい気がします。

最初は物足りなく感じても、植物は成長するものなので、次第に気にならなくなります。

というか、殖えすぎて困ることの方が多いです。

最初は控えめにがオススメです。

レイアウトのこだわり

小さなケースだからこそ「差」を意識

することが大切です

⚫︎乾湿の差

均等に湿らせるのではなく、ケースの1/3〜半分を湿らせる感覚で霧吹きします。

⚫︎高低差

ソイルを手前は薄く、奥は厚く敷くことで

見栄えとイモリの運動量向上、保水性の差をつけられるのでオススメです。

あと、細かいこだわりですが、水場は陸地より低い場所、もしくは同等の高さにしています。

「登って水場に行く」という状況に不自然さを感じるからです。

⚫︎日向と日陰の差

苔を敷いただけだと日陰ができないので、シェルター、もしくは植物を入れます。

その他のこだわりと注意点

イモリのための空間だということ忘れずに、そしてイモリも植物達も生き生きと過ごしてもらうためのこだわり。

⚫︎生体によって苔の種類(湿度)を変える

陸生イモリと言っても、サラサラが好きな種もいればジメジメが好きな種もいるので、その子に合わせた環境づくりが大事です。

⚫︎ピンセット給餌ができる子を住まわせる

置き餌や生き餌しか食べない子、上陸直後の幼体、食欲が安定していない子にはビバリウムは不向きです。

⚫︎水棲の子を住まわせない

ワイルドのシリケンなどは、お迎え時既に水棲向きの体になっていることが多いです。そういう子を無理やりビバリウムで過ごさせるのはメリットがありません。

⚫︎ビバリウムの力を過信しない

微生物による分解の力に頼らず、ウンチを見つけたらすぐ取り除き、汚れを下に落とすように念入りに霧吹き。下層に溜まった汚れも頻繁にスポイトで取り除く。小さなケースだからこそ徹底的に清潔に。人間が見つけられない微かな汚れだけをトビムシに頼ります。

⚫︎制作直後に生体を投入しない

1ヶ月ほど経過してからイモリに住んでもらいましょう。

制作過程から生体投入までの記事もいずれ書きたいです。

⚫︎不調を見逃さず対策を考える

画像の丸で囲った部分のホソバオキナゴケが、茶色くなっています。

不調には原因があるのでそれを考えます。

ここは少しだけ斜面になっていて、水が溜まりやすい場所のようです。

なので、この部分はツヤゴケにした方が良さそうだな…のように対策を考えます。

⚫︎多少の不調は見守る

(植物限定・イモリは例外)

1つ前で書いた内容と真逆ですね。

自分でも矛盾しているなぁとは思うんですが…

(苔を含む)植物に限ってですが、環境に馴染むまでは調子が安定しなかったり、季節によっては枯葉がでてきたりと、1年中状態ばっちりに維持するのは難しいです。

一時的なものだと判断するなら見守ることも大切です。

ただし環境が悪いせいだと判断すれば至急に対応するようにしています。

今までの失敗例もいつか記事にしたいです。

日々のお世話

掃除

ウンチをくまなく探します。

見つけたら取り除いて、落ちていた場所に集中的に霧吹きをします。汚れを下層に落とすイメージです。

霧吹き

乾湿の差を意識しながら霧吹きをします。

部屋の湿度や光量によって、霧吹きする量や頻度は異なります。植物が生き生きしているか、ソイルがどれくらい湿っているか等、ケース内をよく観察して霧吹きを調節します。

水替え

水入れの水を取り替えます。

私は前日に汲んでおいたお水を使っています。

入水している様子がなくても毎日取り替えましょう。

イモリの体調チェック

可愛いな〜とニヤニヤしながら

身体や手足の皮膚感、色味、足腰がしっかりしているか、人への反応はいいかなどを確認します。

たまにのお世話

シェルター内のソイル交換

植物のトリミング、枯葉除去

霧吹き跡の掃除

溜まった汚水をスポイトで抜く

などなど…

最後に、1番大切なこと

この記事はレプタイルボックスでのイモリウムについて、個人的なこだわりを書き出したものです。

そのため内容がかなり偏った記事になっており、ビバリウム初心者向けの内容では無くなってしまいましたが…

基本的且つ忘れてはないことを。

1番大事なことは「見栄え」ではなく

「イモリ(と植物達)の健康」です。

イモリに健康的に過ごしてもらうための環境を整えるために、イモリもケース内の様子も毎日よく観察することが大切になります。

最後の方で「日々の世話」と「たまにのお世話」をサラッと書きましたが、これができないとビバリウムの維持ができません。

ビバリウムを作ること自体は簡単ですが、長く健康に維持するにはきっと様々な工夫が必要で、私もまだ始めてから2年しか経っていないため、毎日観察しながら試行錯誤しています。

目標はメンテナンスと簡単なリセットのみで5年10年と維持することです。

作ってハイおしまい、にはならないように。

ここまでお付き合いくださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?