37 なるべく挿絵付き 夕顔の巻㉕ 右近の述懐(2)

・ 幼な児の行方

「幼い子の行方がわからなくなったと頭中将が言っていたが、そんな子がいたのか」

「はい」「一昨年の春にお生まれになったとても愛らしい姫君がおられます」

しか 一昨年の春ぞ ものしたまへりし 女にて いとらうたげになむと語る

「それで、その子はどこにいるのか」「誰にも言わずに、その子を私にくれよ」「儚くなった人の形見にその子をもらえればどんなに嬉しいだろう」

「父親の頭中将にも伝えなければばらないが」「あの人にああいう死に方をさせたことで恨み言を言われるのはかなわない」

「母親との関係から言っても、血筋の上からも、私の手元に置くことに問題はなかろう」

「西の京の乳母とやらにうまく言い繕って、その子を連れて来てくれ」

「そうなりましたらどんなに嬉しうございましょう」

「西の京の家などでお育ちになるのはお気の毒でございますもの」

「五条には、若い者ばかりで御養育できる者もいないからということであちらにお残ししたのでございますが、方違えの忌が明けましたら、山里の方のそれなりの邸にお連れする筈だったのでございます」

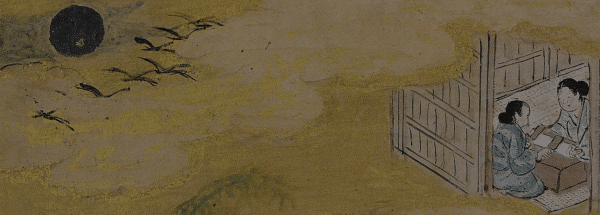

・ 二条院の夕暮れ

静かな夕暮れです。

空の色の情趣深く、庭先の前栽の枯れ枯れの中に虫のすだきも弱々しく仄かになって、紅葉の色づき始めたのが絵に描いたような晩秋です。

右近は端近に美しい庭を見渡して、思いがけなく高貴な家に仕えることになったものだと思うにつけ、五条の夕顔の陋屋を思い出すのも恥ずかしいように思います。

竹の中に家鳩という鳥が低い声で鳴くのを聞いて、

かのありし院に この鳥の鳴きしを いと恐ろしと思ひたりしさまの

面影に らうたく 思し出でらるれば

源氏は、なにがしの院でこの声を梟の声かと恐ろしがっていた人の面影の可憐さを思い出しています。

「あの人は、いくつにおなりだったの?」

「何か特別に華奢に儚げに見えたのも薄命の人の徴だったのだね」

「19におなりでございました」

「私の母が乳母でございましたが先立ちましたのを、三位様が私まで可愛がってお側でお育てくださいました」

「その御恩を思えば、本当は私などはもう生きてなどおられませんのです」

かの御あたり去らず 生ほしたてたまひしを 思ひたまへ出づれば いかでか世にはべらむずらむ

「いとしも人に の歌のように、ずっとお側にいたので辛うございます」

「あの儚い方だけを頼りにずっとお仕えしてまいりましたのでございます」

「儚げな女がよいのだ」「賢しげに自分を譲らないような女は気に入らないね」「女は心許ないぐらいに柔らかで、ちょっとしたことで簡単に騙されるようなのがいいね」

「引っ込み思案でありながら、決まった男ができれば素直に貞淑に従順に従う。そんな女がよいのだよ」

「そういう女を思い通りに教育して毎日側に置いて眺めていられたらどんなにいいだろうな」

「主人は殿様のお好みにぴったりの方でございましたのに」

「本当に口惜しうございます」

右近は泣きます。

・ 秋の情趣

空が曇って風が冷たくなってきました。

源氏は物思いに沈んで、「あの人の荼毘の煙と思って見ると、この夕方の空も大層懐かしく思われるよ」と詠みます。

右近はお返事もできません。

夕顔様が生きていらしたら、ここにこうしてお二人で並んでいらしたのだろうと思うと胸が詰まります。

源氏は、この情景に、五条の家での胸の痛くなるような秋の情趣のひとときを思い出します。

あちこちで鳴っていた砧の音を思い出してたまらなくなって、「正に長き夜」と口ずさんで床に就いてしまいました。

📌 後の玉鬘の初出

今が晩秋であることを思えば一昨年の春に生まれた子はそろそろ3歳になろうかという年頃です。

烈しい初恋の形見として、夕顔の痕跡としての姫を欲しかったのでしょうか。

成長を待って将来手を出すこと前提の養女希望かと考えてしまうとぞわぞわするところがあります。

時代の考えということもあるでしょうが。

ここで幼女を手元に置くという考えに目覚めた可能性もあるのでしょうか。

話だけで実際には見ていない愛らしい幼女、将来の玉鬘は3歳近く。

翌年18歳で見初める紫は時に10歳です。

この時代の乳幼児は3歳ぐらいまでは男女ともクリクリ坊主だったようです。

どれぐらい慣例的だったのかわかりませんが、3歳で『髪置きの儀』というのを経てから髪を伸ばし始めたそうです。

仏の加護を願ってのことか、汗疹などの手入れの為かわかりませんが。

図は男の子だし赤ちゃんだし参考になるかわかりませんが。

📌 西の京の乳母に言って…

📖 そのあらむ乳母などにも、ことざまに言ひなして、ものせよかし

「西の京の乳母を言いくるめて、その子を連れて来てよ」

いやいやいやいや… 女をさらった挙句死なせてしまったという不名誉な事実の痕跡を隠すために、女と一番近しい乳母子を同時に神隠しの如くに失踪させちゃったんですけど。

惟光の苦労を少しはわかってあげてよと思っちゃいます。

その後五条の家に右近が接触した痕跡はなくて、惟光が五条の家で相変わらずとぼけている描写だけあります。

📌 いとしも人に

📖 思ふとて いとしも人に むつれけむ しかならひてぞ 見ねば恋しき

(どうしてあんなに片時も離れずにいたのだろう。それが当たり前になってしまえば、会えない時に辛くてたまらないではないか)

📌 素直な女を思い通りに教育する

源氏の処女幻想の吐露とでもいうべきか。

📖 我が心のままにとり直して見むに なつかしくおぼゆべき

10歳の若紫を誘拐する動機の自白とも言えるのでしょうか。

思い通りに育てたつもりの紫上は果たして源氏を愛したことがあっただろうかと思ってみたりもします。

完全無欠の葵上や六条御息所へのアンチテーゼとして言いなりになる幼い女を眺めていたいと言っているようにも見えます。

だけど… 藤壺宮5歳上、葵上4歳上、六条御息所7歳上、空蝉6歳上、夕顔2歳上で、あまりお気に召さなかった軒端荻だけ1歳下です。

できる限り好意的同情的に見れば安らぎに飢えた人とは見えるでしょうか。

チエホフの『可愛い女』のようなことを求めていたのでしょうか。

📌 殿様のお好みにぴったり

夕顔は果たしてそんな女だったのでしょうか。

殿様のお好みのようにふるまう人が、心底殿様のお好みに染まる女とも思えないところがあるのですが。

源氏は17歳だしねとも思ったり。

19歳の夕顔は儚い子ぶりっ子なんかしていなかったでしょうか。

「たそかれ時のそら目なりけり」を何と読むべきなのか。

従順と思って油断してたら案外反抗的で、恋に夢中な源氏はそれも可愛いと思っちゃったぐらいデレデレ、という特に捻りもない感じなのでしょうか。

📖 この方の御好みには もて離れたまはざりけり と思ひたまふるにも 口惜しくはべるわざかな とて泣く

📌 正に長き夜

22 なんちゃって図像学 夕顔の巻(4)五条の朝

の末尾に引用した 『誰が家の思婦ぞ』のもっと先です。

『聞夜砧 (白氏文集)』

誰家思婦秋擣帛 月苦風凄砧杵悲

八月九月正長夜 千聲萬聲無了時

應到天明頭盡白 一聲添得一莖絲

誰が家の思婦ぞ 秋 帛(きぬ)を擣(う)つ

月冴え 風凄まじく 砧杵(ちんしょ)悲し

八月九月 正に長き夜 千聲萬聲 了(や)む時無し

應(まさ)に天明に到りて 頭 盡(ことごと)く 白かるべし

一聲 添へ得たり 一莖の絲

どこの家の妻なのか 遠い夫を想い衣を擣っているのは。

月光は冴え渡り、風は凄まじく吹き、砧の音が悲しく響く。

八月九月はまことに夜が長い。

明け方には私の髪はすっかり白くなっているだろう。

砧の一声の度に私の髪一本が白く変わっていくのだ。

眞斗通つぐ美

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?