頭中将と悼む なんちゃって図像学『葵』(9)⑮117

・ 左大臣邸の服喪

左大臣邸では七日ごとの法要を重ねています。

葵上が亡くなって、源氏は既に婿君ではなくなって、左大臣家との繋がりが切れているのですが、

四十九日まではと、左大臣邸に籠ったまま勤行を続けています。

・ 頭中将と共に悼む

12歳の元服の夜以来、十年間も左大臣邸の婿君として暮らしてきた源氏の孤独消沈を気遣って、

三位中将に昇った頭中将が、源氏の部屋に始終顔を見せます。

……………………………………………………………………………………………

🍵(頭中将は、ライバル意識を剝き出しにすることも多いのですが、

時々凄くいいヤツで、グッとくるところがあります)

頭中将も右大臣邸に婿入ってはいるのですが、実家の左大臣邸にも絢爛と装飾した自室を持ったままでいます。

源氏よりも6歳年長ではありますが、才知教養出自美貌に並ぶ者は他になく、参内の行くさ帰るさ、宮中の宿直の夜通し、学問に遊びに、親しく青春を共にしてきた盟友です。

……………………………………………………………………………………………

世間話もし、真面目な話もいつもの恋愛話もして、源氏の気持ちを引き立てるようにこまやかに慰めます。

源典侍事件は二人で共有している楽しい笑い話です。

https://note.com/modern_lilac381/n/nb785b2ebefcf

源氏は、「お気の毒に」「ばば様をあまり馬鹿になさるな」と口では諫めますが、本当は当たり前のように面白がっています。

常陸宮邸でのあの十六夜の薄暗がりの中で鉢合わせしたことや、それ以外にもいろいろあった色事を互いに暴露し合って笑い合います。

📖 蔭につきて立ち隠れたまへば 頭中将なりけり 『末摘花』

話しているうちに世の無常のことに言い及び、最後には泣き伏す源氏です。

・ 忌明け

四十九日が過ぎました。

冬10月に入りました。

通り雨の後のしみじみとした夕暮れに、頭中将が直衣や指貫の鈍色を少し薄く 衣替えして、周りがちょっと気後れるするぐらいに男らしく水際立った美しさでやって来ました。

源氏は西の妻戸の高欄に寄り掛かって、霜枯れの前栽を見ているところでした。

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌷🌷🌷『頭中将と共に哀悼する』の場の目印の札を並べてみた ▼

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

風が荒々しく吹いて、舞い散る突然の時雨が、自分の涙と競うもののような気がしています。

頬杖をついて、「雨となったのか雲となったのか 相逢相笑尽如夢 為雨為雲今不知」と、独り言ちる源氏の姿を、入って来た頭中将は見ます。

頭中将は「女だったら、先立った魂でもこの美しい人からは離れられずに、側にとどまるだろうな」などと、好色な気持ちで見つめながら、近くに座ります。

源氏は、親しい仲ながらも、くつろげた直衣の紐だけは直します。

頭中将よりも少し濃い鈍色の直衣に、光沢のある紅色を重ねて簡素にしている源氏は見飽きない美しさです。

頭中将も並んで、とても悲しげに、ぼんやりと庭を眺めます。

「妹が、雨となって時雨れて降る。この空の浮雲のどれが妹の雲なのか」

「わからない」

と独り言のように言います。

源氏が

「妻が雨となってしまって、雲さえ時雨に隠れている」「私も同じ気持ちで泣いています」と返して詠みます。

義理や上辺だけではない誠心誠意の喪の悲しみがはっきりと表れて見えます。

頭中将は思います。

「妹に対してさほどのお気持ちはなさそうだったのに、ずっと左大臣家の婿君のままでいらしてくださったことが不思議だった」

「院が御熱心に御訓戒遊ばされたこともあろうし、父大臣の懇切な御かしづきに対する御遠慮、母宮との叔母甥の切っても切れない御関係もあったからであろうかとも思っていた」

「周囲への御遠慮で気が進まぬままに妹を捨てることもできず、そのまま仕方なく婿君でいらしたのだろうと想像して、折々にお気の毒な気はしていたのだが」

「そうではなかったのだ」

「御自らの御意思で、心から、正妻として格別に重んじて大切に思ってくださっていたようだ」

頭中将は、この時初めて源氏の疎かならぬ本心に気が付いて、いよいよやるせなくも口惜しくなります。

葵上亡き今、源氏君が左大臣邸に留まる理由がなくなってしまったのです。

左大臣邸から一挙に光が消え失せていくようで、皆心が塞いでいます。

・ 喪の色③

『平安時代の喪服 諒闇装束を中心に 増田美子』

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhej1987/52/10/52_10_973/_pdf

>自分が先だった場合は1年という重い喪になるので、妻は濃い鈍色を着けたであろうが、制限があるので自分は薄鈍色しか着られないと嘆いており、重い喪服が濃鈍色で、軽い喪服が薄鈍色であったことが裏付けられる。

そして喪明けまでは鈍色を着るのであるが、四十九日が過ぎると更にその色を薄くした。

同じく『源氏物語』の葵上が亡くなった時の記述であるが、

正日(四十九日)が過ぎて、中将の、鈍色の直衣・指貫うすらかに衣がへして、いとををしう、あざやかに、…。これは、いますこし、こまやかなる夏の直衣に、紅のつややかなる、ひき重ねて…(葵)

の如く、弟の中将はより薄い鈍色に衣替えをしており、源氏は中将よりも少し濃いめの薄鈍色の直衣となっている。

📌 雨になったのか雲になったのか

📖 相逢相笑尽如夢 為雨為雲今不知(劉禺錫)

(相逢ふしも 相失ふしも ふたつながら 夢の如し 雨と為り雲と為りにけむとや今は知らず

出会いも別れも夢のようである 雨になったのか雲となったのか 今はわからない)

【有所嗟 夢得 劉禺錫】

庾令楼中初見時 武昌春柳似腰支 相逢相失両如夢 為雨為雲今不知

鄂渚濛濛雨烟微 女郎魂逐暮雲帰 只応長在漢陽渡 化作鴛鴦一隻飛

庾令楼で初めて出逢った 春の柳のような腰つきの女だった 出逢ったことも死なれたことも夢のようである 雨となったのか雲となったのか今は知らない

鄂渚には仄かに煙雨が立ち込めている 女の魂は夕暮れの雲を追って帰る 漢陽の辺りにいるのだろう 鴛鴦となってただ一羽で飛んでいるのだろう

※煙雨が荼毘の煙を思わせる

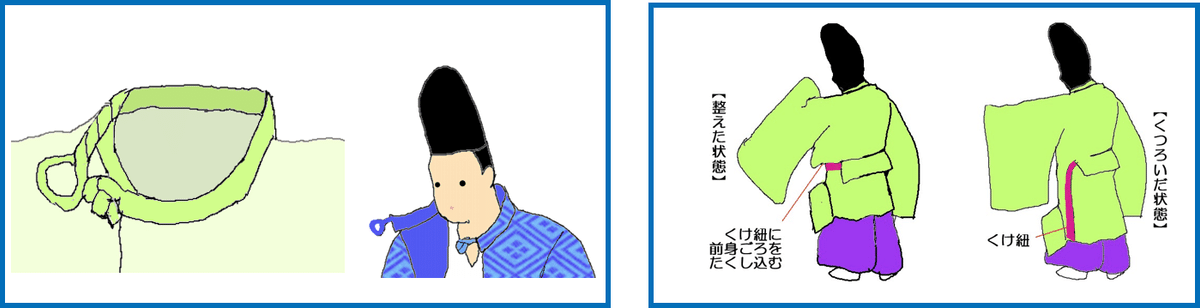

📌 くつろげた直衣の紐

📖 しどけなくうち乱れたまへるさまながら 紐ばかりをさし直したまふ

直衣の紐をくつろげていたのを結び直すとは?

襟元の紐をダッフルコート的に留めることなのか、

帯的な腰紐を結ぶことなのか。

※『雨夜の品定め』で、源氏が、紐も結ばず直衣を着崩して横たわっているのがとても美しくて、

ここでも、源氏を女にして見てみたいと一同が思うところがありました。( 📖 直衣ばかりを しどけなく着なしたまひて 紐なども うち捨てて 添ひ臥したまへる御火影 いとめでたく 女にて見たてまつらまほし)

📌 紅のつややかなるひき重ねて

📖 今すこしこまやかなる夏の御直衣に、紅のつややかなるひき重ねて、やつれたまへるしも

❓ 紅を重ねて簡素にしているとは???

紅なのは?

①白小袖と直衣の間に着る単衣

②下襲

③素服に準じた?羽織りもの

萱草色が喪の色らしいので、色彩感覚が違うのかもしれませんが、

やはり下襲や羽織りものが紅色では、地味に身をやつしているとはならない気がするので、下に着て、ちらっと見えている襟元の単衣が紅色ということなのでしょうか。

Cf. 素服

『平安時代の葬送装束 ━素服を中心に━ 増田美子」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhej1987/51/4/51_4_295/_pdf

>平安時代の喪服には、死者が出ると、日を選んで着服し除服の時に脱ぐ素服と、一定の服喪期間着用する諒闇服・心喪服等があるが

袍の上に頭巾付きの灰色の麻衣を羽織るのが素服?

📌 雨となり しぐるる空の浮雲を

📖 雨となり しぐるる空の 浮雲を いづれの方と わきて 眺めむ

📖 行方なしや

(妹が雨になって時雨れて来る。この空の浮雲のどれが妹の雲なのか)

(わからない)

※浮雲 …『浮き』と『憂き』

📌 見し人の 雨となりにし雲居さへ

📖 見し人の 雨となりにし雲居さへ いとど 時雨にかき暮らすころ

(妻が雨となってしまって、雲さえ時雨に隠れてしまった)

(私も同じ気持ちで泣いています)

眞斗通つぐ美

📌 まとめ

・ 頭中将と悼む

https://x.com/Tokonatsu54/status/1711341304972734540?s=20

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?