82なんちゃって図像学(2)紅葉賀巻③ 朱雀院の行幸

・ 十月十余日 朱雀院の行幸

朱雀院への行幸には、親王も公卿も残りなく供奉しました。

春宮もお出ましです。

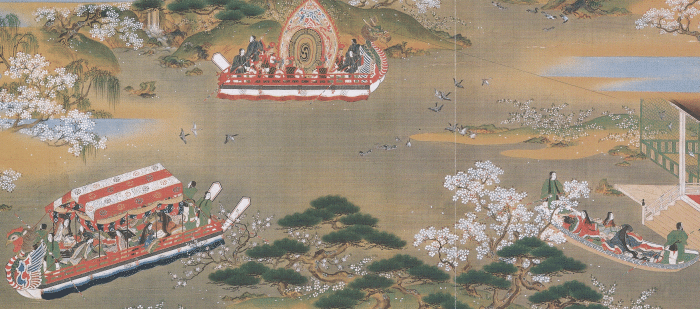

こういう時の恒例で、楽の舟々が池を巡って、唐楽も高麗楽も尽くすほどに幾つもの舞が舞われました。

…………………

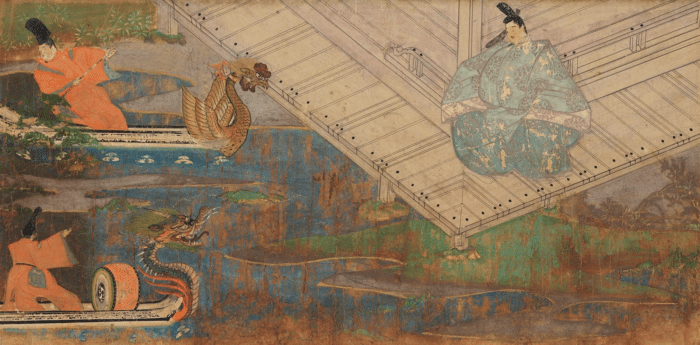

📌 Cf. 1 『紫式部日記絵巻』

池に浮かべる龍頭鷁首(りゅうとうげきしゅ)の楽の舟の最終点検に出てきた道長

盛大な管絃と舞の宴の後、若宮の親王宣下があった

📌 Cf. 2 『胡蝶の巻』 池に浮かべた竜頭鷁首の楽の舟と池に遊ぶ女房の舟(春だけど) ↓

…………………

楽の声、鼓の音が響き渡ります。

帝は、先日の試楽で、源氏の夕映えの舞姿のこの世ならぬ美しさに何か魔に魅入られるような不吉をお感じ遊ばして、寺々に誦経をお命じになりました。

それを聞いた人も御親なればの尤もな御心配であると胸打たれるのですが、

弘徽殿女御だけは、源氏を憎んで、帝の御指示が大袈裟だと不機嫌です。

青海波の垣代(かいしろ)には、殿上人からも地下人からも優れた演奏家ばかりを整えさせました。

宰相二人と左衛門督、右衛門督が、それぞれに左右の楽を監督します。

舞人は皆、一流の師を招いて、各自家に籠って稽古してきました。

背の高い紅葉の下に、四十人の垣代が、管楽器を言いようもなく素晴らしく吹き鳴らします。(※ 垣代:青海波の時に、40人程の楽人が垣根のように立ち並ぶ)

垣代の笙も篳篥も竜笛も、松風と呼応して、本当の深山おろしのように響き渡ります。

まことの深山おろしと聞こえて吹きまよひ

…………………

Cf. 花山院の垣代の計画書

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi11/chi11_01087/chi11_01087.pdf

…………………

色とりどりに散り交う木の葉の中から青海波の舞手が歩み出て来るのは、恐ろしいまでの美しさです。

挿頭の紅葉の葉が風に散って侘しくなって華やかな顔と不釣り合いになってしまったので、左大将が御前の菊を手折って挿し替えます。

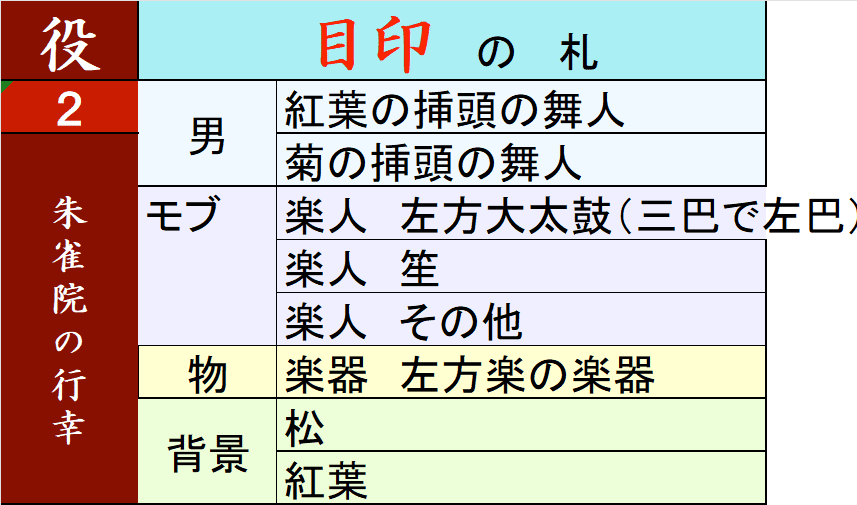

🌷🌷🌷『朱雀院の行幸』の場の目印の札を並べてみた ▼

📌 試楽の場面との区別が絵によって厳密ではないかもしれないのですが。

🎨二人の舞人の挿頭が、一人は菊、一人は紅葉、なら朱雀院。

🎨松があれば朱雀院。

この2点は区別点としてわかり易いのかもしれません。

…………………

日暮れの頃には、空さえも人情を知って涙するもののように、少し時雨れてきます。

素晴らしく美しい源氏が、先程左大将が挿し替えた何とも言えぬ紫の色合いの移ろい菊を挿頭(かざし)にして、今日はまた更に神がかりの如き技を尽くして舞います。

入綾の頃には皆、寒気さえ感じていました。

至高体験というべきか、魔が降りたとでもいうべきか、この時朱雀院に居合わせた者は皆、この世のこととも思えない超越的な体験を共有したのでした。

…………………

📌 こちらの28分位からの縦一列の退場の様式を入綾というそうです ↓

https://www.youtube.com/watch?v=6_Ry77zt1YY#t=1680s

…………………

ものの価値のわからない下人の、木の下、岩陰、山の木の葉に埋もれているような者に至るまで、少しでも情趣を理解する者は涙を流していました。

承香殿女御の第四皇子がまだ童形で秋風楽を舞ったのが次の見ものでした。

この二つが良すぎて他の演目が色褪せてしまったかもしれません。

…………………

📌 1分34秒位から『秋風楽』の音楽のみ ↓

https://www.youtube.com/watch?v=f56mUZvGyB4#t=94s

…………………

その夜、源氏中将は正三位に、頭中将は正四位下に昇進します。

上達部の然るべき人達はみな昇進しました。源氏の恩恵です。

人の目を驚かせ、心を喜ばせる人です。

前世にどんな素晴らしい善業を積んだ人なのでしょう。

…………………

📌

📖 青海波の かかやき出でたるさま いと恐ろしきまで見ゆ

かざしの紅葉 いたう 散り過ぎて 顔のにほひに けおされたる心地すれば 御前なる菊を折りて 左大将さし替へたまふ

青海波の舞手が出て来る様は恐ろしいほどに美しい。

挿頭の紅葉が風に散ってしまって美貌に不似合いに見えたので、中将の上司である左大将が御前の菊を折り取って挿し替えた。

…というわけですが、

青海波の舞手とは、源氏と頭中将と二人いるわけですが、源氏物語図では、この場面の挿頭は一人は菊、一人は紅葉、と描かれるようです。

『顔のにほひに けおされたる心地』とあって、美貌の強調される源氏だけ挿し替えてもらって、頭中将の方は、散ってみすぼらしくなった紅葉のままなのかい!と思ってしまいます。

絵としては、二人とも菊になるよりは、一人が菊、一人が紅葉の方が、華やかで素敵だと思うのですが😅

…………………

📌 情趣を解さない下人、、木の下、岩陰、山の木の葉に埋もれた者の中で、少しは情趣を感じる者は涙を落した

(📖 もの見知るまじき下人などの 木のもと 岩隠れ 山の木の葉に埋もれたるさへ すこしものの心知るは涙落としけり)

❓ この下人という人たちは、朱雀院の最下層の雇人だけど、屋根のある宿舎は与えられていない、ということなのでしょうか。

それとも、小屋は与えられている人たちが、歌舞管絃の華やかな宴に誘われて、主家のお邪魔にならないように木や岩の陰に隠れて見物していた、ということなのでしょうか。

今で言うホームレスの人たちが院の御所の宴に入り放題だったということでは、いくらなんでも警備上問題があり過ぎるだろうから、そういうことではないのかな、とは思いますが。

下級の雇人が宿舎を出て陰から覗いていた、と考えるのが一番穏健だとは思いますが、どうなのでしょう。

…………………

📌 童形で秋風楽を舞った 承香殿女御の第四皇子 も、承香殿女御も、物語のこの後には出て来ないのではないかと思います。

藤壺宮の入内は遅くとも、源氏11歳、藤壺宮16歳。現在は源氏18歳、藤壺宮23歳。

藤壺宮の入内から7年は経っています。

桐壺更衣薨去の時には後宮もちょっと高齢化していて、帝もがっくりでお渡りもなくなっていた頃、懇望されて入内されたのが先帝の年若い皇女藤壺宮です。

それから7年経つと、そうかそうか、その後も皇子を儲けられましたか、という気持ちになってしまいます。

枕草子で一条帝は定子おひとりを熱愛しておられたのかと思ってしまって、長徳の変だ職の御曹司だ内裏火災だとゴタゴタのさ中に、他の方のところにも忙しく通っておられたと知った時と同じ感覚。

いやもちろん、帝の義務でもあられるようで、当然のことなんですが。

…………………

📌 源氏も頭中将も近衛中将ですから、従四位下相当官です。

📖 源氏中将 正三位したまふ 頭中将 正下の加階したまふ とあるので、

源氏中将は正三位に、頭中将は正四位下に昇進したのでしょう。

前からなんやかんや刻んで昇進していたのでしょうか。

源氏は、挿頭の紅葉を移ろい菊に挿し替えてくれた上司の従三位の左大将より偉くなっちゃったんですね😲💦

眞斗通つぐ美

📌 まとめ

・ 朱雀院の行幸

https://x.com/Tokonatsu54/status/1711308557436825883?s=20

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?