1/9 『不夜城』を読んだ

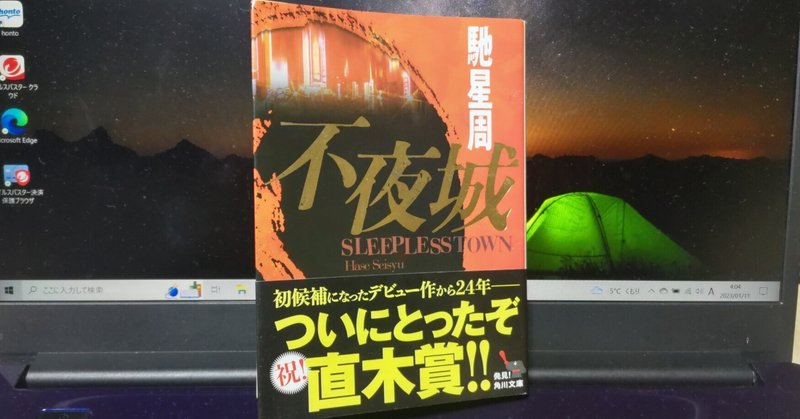

初めて読む作家。手に取ったきっかけは、そもそもはこの本作の次作に当たる『鎮魂歌』が、冲方丁が『シュピーゲル』シリーズなどで用いる所謂クランチ文体――の、源流と言われているジェイムズ・エルロイの『ホワイト・ジャズ』の文体――を、冲方丁よりも早くオマージュしているという話を聞いて、いつか読んでみたいと思っていたのだった。そしてオビを見る限り、作者が直木賞を受賞したのをきっかけにまずはその第一作目である本作を購入したらしい。

ちなみに『ホワイト・ジャズ』は数年前に読んだことある。いま手元に残ってる記憶は「さすがにハード過ぎた……」という印象のみ。とにかく登場人物の名前が覚えられず、メモ帳に片っ端から書き写して自前の登場人物表を作ったりしていた。単純に名前が並んでるだけだったが、それでもえらい長さになっていた。

そしてこの『不夜城』においても、最初は出てくる人物の名前を覚えるのに苦労した。漢字を覚えるだけならまだしも、言語によって音も微妙に変わるとなればなかなか難しい。さらにそこに、中国の裏社会事情も歌舞伎町の裏社会事情に乗っかって襲い掛かってくるもんだから大変だ。北京に上海に台湾に福建……だったか。要するに、戦国時代みたいな勢力関係なのだろうと薄ぼんやり理解して、強引に読み切った感じだ。

こんなに入り組んでいながらも、強引にでも理解できたのは、主人公である劉健一の立ち位置がやはりあったからこそと思う。どの陣営にも属せず、全員から疎まれつつ利用され、それを逆手に世を凌ぎ渡る。「とりあえず大体みんなから嫌われてる」とさえ承知しておけば、何故こんなことを言うのか、何を思ってそんな行動をしているのか、ということも大体わかるというわけだ。

窮地から逃れるために、歌舞伎町という狭くて深い裏社会をあっちこっち動き回ったり電話したりして、ある種のクレイジージャーニー的な楽しみを読んでて覚える。また、裏社会紀行であると同時に、1996年頃の東京紀行という趣も得る。当時のインターネットにおけるハッカーの活躍ぶりとか、固定電話と携帯電話とポケベルが同居してる時代の通信模様とか。歴史小説でもSF小説でも現代小説でも得られない、絶妙な時代感だ。しいて言うなら『ぼくら』シリーズか。他にもプールに行ったり、サウナで汗流したり、頭の中では焦燥感に襲われながら必死に打開策を講じてるのだろうけど、動きだけ見ると歌舞伎町をエンジョイしてるようにしか見えない健一がちょっと面白い。

あとこの手のハードボイルド小説にしては意外な点として、煙草が全然美味そうじゃない、というのがあった。ハードボイルド小説もよう知らんけども、この手の作品は……そこに生きる人らというのは、煙草をいかに美味く格好良く吸うかに己の全てを賭けてるようなもんじゃないかという偏見があったのだが。少なくとも健一は、頻繁に煙草を吸うシーンがでてくるが、どれも時間と胸に忍び寄る恐怖を擂り潰す為の手段としてしか用いられていないようだった。解説によれば、本作は80年代のハードボイルド小説全盛期を承けて描かれた90年代の新たなるハードボイルド小説ということだから、そういった固定観念を覆す意図などあったのだろうか。でも「煙草を吸ってもいいか?」と訊くと、捕まったり脅されてたりしてる最中でもみんな吸わせてくれてるあたりがまた、煙草以上に時代を匂わせてくれる。少なくとも今はもうこんなことできない。喫煙所に連れてってくれもしないだろうし。……いや、ある意味軟禁できていいか?

夏美――小蓮との出逢いから別離は、ほんの数日間とは思えないジェットコースターぶりだった。何せ健一が明日のこともわからぬという生き方をしているから、最後の最後までどう落着するのかわからない。その最後の最後も訪れてみれば、衝撃を受けながらも、どうしようもなく納得せざるを得ない。己の分身……俺でも同じことをする。だから、した。としか。正真正銘、健一と小蓮は同じものだったのだろう。だから愛を知らずとも愛することができ、また裏切ると知りながら裏切ることができた。何が悪かったか、など考えるまでもなく、何もかも悪かった。そんなことは承知で二人とも生きてきて、そして生きていこうとした結果なのだろう。

そして、楊偉民……最後に固められた健一の意志、それがこの物語の終着点だろうか。こいつもこいつで、化け物みたいな一物を腹に抱えて生きている。それが明らかになる日は来るのか、それとも呆気なくおっ死んでしまうのか。当初の目的は次巻における文体表現のみだったが、すっかり物語にも魅入られてしまった。一匹の悪党の末路、最後まで見届けたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?