3/28 『疾風ロンド』を読んだ

父が脳梗塞で入院したとき、病院の売店で買ったのがこの本だった。暇つぶしにでもどうかと渡したものだが、どうも読まれることはなかったようだ。というか読めるような状態でもなかった。なにぶん、脳梗塞の症状についてろくに知らなかったもので。悪いことをしちゃったなと思っている。

そして時は流れ、こうして結局自分で読むことになったタイミングでちょうど父の七回忌が訪れたことは、果たしていかなる巡り合わせの妙なのか。まあ、偶然でしかないんだけど。

などという、本の内容とは何の関係もない身の上話を照れ隠しとして、なにげに初の東野圭吾作品だ。ドラマとかは何かしら観たりはしてたけど、小説は初めて。

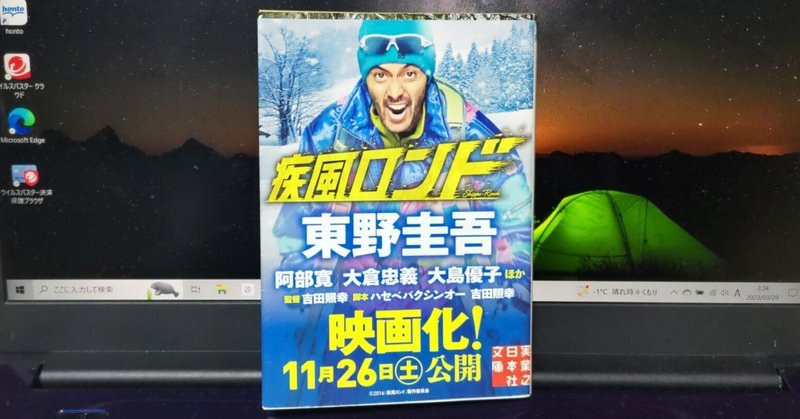

購入した時はちょうど映画が公開間近で、本には映画用の特別オビとして絶叫しながら猛然と滑走する阿部寛の姿が躍っているのだけど、物語はそこまで阿部寛は活躍しない。むしろスキー場に集まる様々な人々による群像劇という格好だ。

……というかてっきり阿部寛は根津の役だと思ってたけど、映画の予告編観たら栗林なのかよ。そんな猛然と滑走するシーン、どこにも無かったじゃないか。読んでるとき完全に根津のビジュアルを阿部寛で再現してたのに、すっかり騙されていた。まあ確かに中学生の息子を持つというなら阿部寛ぐらいの年齢がそれらしくはある。根津だった場合、20代半ばの彼女とは多少年の差のあるカップルだなとも思ってたし。映画化オビのせいで引っかからなくてもいい叙述トリックに引っかかってしまっていた。まさしくこの物語の事件の犯人のごとく、思いも寄らぬ陥穽というやつだった。

大人たちは予断を許さぬ緊迫したムードで動いていくが、並行して、舞台となるスキー場の魅力なども栗林の息子の物語として存分に描かれており、読むほどに自分でもまたスキーをやってみたくなっていた。それこそ中学の頃以降は全然やっていないので、今やり出しても栗林の轍を踏みかねないが。そしてその子供たちの動向と大人たちの捜索が交錯し、最後には一つに纏まっていく様は流石、さながらスキー場のコースのごとし、これがベストセラー作家東野圭吾か、などと思わされる。情報の出し方によって読者に作中人物よりほんの数歩分だけ先の展開を予測させ、二転三転する物語を難なく理解させる。その上で実際に歩む展開はその斜め上だったり一足飛びだったりするわけだ。

険悪というほどでもないが思春期に入って交流の減った息子と、突如起こった事件をきっかけに改めて向き合う機会を得た話……と捉えると、脳梗塞で突如入院した父親に渡した本としては、あるいは相応しいと言えたかもしれない。まあ述べた通りおそらく読まれてないし、あと当時既にクソほど成人してたし、交流も別に……多くもなく少なくもなくだったので、これは単純に牽強付会だが。しかし内容とあんま関係なくてもここまで結びついてしまった以上、今後も思い起こすたびに連動して記憶が立ち上がってしまうことだろう。だからどうということもないが、とりあえず本の内容が面白かったということは、どうあれ悪いことではあるまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?