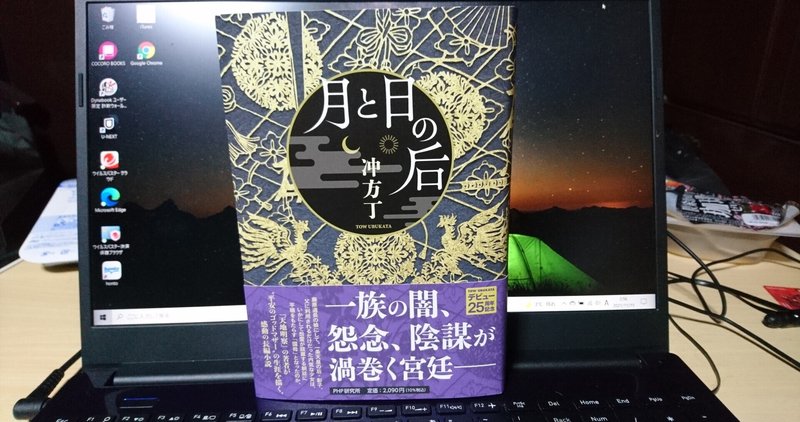

11/10 『月と日の后』を読んだ

面白かった。

冲方平安朝廷史シリーズ(勝手称)の2作目ということで、言わば前日譚にあたる『はなとゆめ』を事前に読み返したりしていた。おかげで本編ではそこまで詳しく描かれなかった人物などがこの時どうしてたかみたいなこともなんとなく類推できたりしてよかった。行成頑張ってたなあとか。伊周は……いろいろあるだろうなあとか。

そして主役たる彰子だが、なんだか読んでいくにつれ、冲方丁の他作品のヒロインたちを思い起こさせる。内裏に入れられるも自分にできることが何もなくしだいに現実感覚さえ失いかけていきそうになる様は初期のバロットのようであるし、かと思えば幼い敦康親王を手に抱いて、失いかけた意志を復活させていくところはウフコックを初めて手に抱いたボイルドのようでもあった。『マルドゥック』2大ヒロインの魂を受け継ぐのだから、そら国母にもなる。

しかし中盤あたりちょっと、描写が繰り返されすぎというか、「敦康を守りたい」「一条帝をお支えしたい」と繰り返し己に誓うのはいいんだけども……という部分があった。ただこれは思うに元々連載されていた雑誌での、一回一回の掲載量があんまり多くなかったから、そうやって繰り返し彰子の生きる意義を掲げておく必要があったんじゃないだろうか……或いは本当にそうやって何度も何度も決意を確かめた、ということかもしれないし。それに平安時代に疎い身にとってはそうやって章ごとに出来事をある程度重複させつつ進んでいくことで何が起こっているか理解しやすくなっている面もあると思うので、一長一短かなというところ。

同じく朝廷での行事や政務が立て続けに並べられていく様もちょっと年表読んでるみたいな気分になったりもしたが、これは後半、彰子が一線を退いて次代が政治を司るようになっていくと、世の動きのスケール感というか、一歩引いて世の中を見守っていく感覚にはほどよくマッチしているように見えた。後三条天皇のとことか、凄かったな。ここだけ別の作品を傍から覗いてるような気分。

そして彰子と同じくらい見逃せない存在感を放つのが、誰あろう藤原道長。まったくもって、いい意味でも悪い意味でも……その他のどういう意味においても巨大な存在である。本作においても第2の主人公、いやツイン主人公だったと言っても過言じゃない。スパロボだったら女主人公を選んだら彰子、男主人公を選んだら道長になっている。主人公のわりにはその内面については全然描写されないが、たぶんそうしようとしたら本1冊にはまずもって収まらないんだろう。『この世をば……』と例の句を引いてくるまでもなく、現代の我々にとっては間違いなく存在そのものが一つの「時代」だ。むしろ彰子だったりの道長を取り巻く人物から見た印象を描いた方が、道長という「人」を知る分には適切なのだろうと思われる。貪欲に権力を求め続け、内裏に波乱も和も存分にもたらした男だが、いざ彼が世を去り、彰子も一線を退いて政治が次代の手に渡った途端、待ってましたとばかりに混沌と火がのたうち回るあたり、ワンマン経営の功罪というものが呆れるほど顕著だった。

道長亡き後も、出家した後さえも、半世紀をゆうに超える長きにわたって国母であり続けた彰子だが、しかしそれは望んでのことというより、どうにか朝廷の和を維持しようとして、やむを得ずという部分が半ばであっただろう。それだってうまくいってサヨナラってわけではなく、むしろ彰子が現役でなくなってからまた荒れていったりして、だからこそいつまでも頼りにされていたわけで……終盤の政争ぶりなんてまーじでひどい。何がひどいって、争ってる奴らみんなジジイばっかなんだもの。だからこそ後三条天皇のような若手が希望を見せてくれて、かれ自身はほんの僅かな期間ではあったけど、一条天皇や自分の希望を後三条天皇が受け継いでくれたから、今度は後三条天皇から希望を受け継いでくれる者がきっと現れるだろうと思えて、安心することができたのだろう。見守る、ということに生涯を捧げて尽くしたその生き様。ただただ讃えるほかない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?