今週の論壇:「ネットとコミュニケーション」がもたらした変化とはなにか

知財、IT産業、ネット、放送にまつわる問題や社会現象を分析、考察していきます。

今回は「通信」がなにを我々にもたらしたのか、をちょっと考えてみたい。

誰かが「昭和から来た人」を主人公にタイムトラベルもののドラマを作るとしよう。カルチャーギャップとして必ず描かれるのは「スマートフォン」とそれを前提にした生活であるのは間違いない。過去50年でもっとも変わったのは「通信」を軸にしたテクノロジーであり、その中心にあったのはスマホとコミュニケーションの関係だ。

どう変わっていったのかを、改めて考えてみたい。

■平成とはコミュニケーション進化の30年

コンピュータは仕事やゲームなど、多数の用途に必須の存在だが、「通信」という要素があって初めて市場が本格的に拡大した。

意外かもしれないが、「インターネット」が大学・研究機関以外の場所で使えるようになったのは、平成になってからのことである。大学同士がつながり、海外との接続もスタートし、日本国内に現在のインターネットの基盤が出来上がったのが平成元年(1989年)のこと。それが企業へと広がったのは平成3年以降である。世界的にも、インターネットが一般のものになったのは1993年頃から。1995年の「Windows 95」ブームとそれに呼応したインターネット接続の一般化は、そうした傾向を受けてのものだった。

内閣府の消費動向調査によれば、1993年頃まで日本におけるPCの世帯普及率は10パーセント強で横ばいを続けていたが、1995年を境に一気に伸びて、2001年には50.1パーセントになった。それから20年が経過し、2021年3月には78.5パーセントまで伸びている。

一方、それを凌ぐ勢いで伸びたのがスマートフォンを含む携帯電話。内閣府の調査には平成14年(2002)年から登場するが、この時点で既に世帯普及率は78.6パーセント。2021年3月の段階では95.8パーセントで、ほぼ普及し切った状態である。

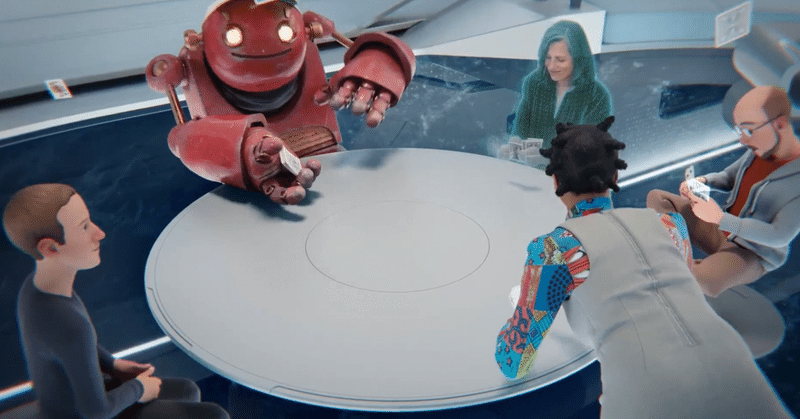

■30年でメディアを変えた「コミュニケーション革命」

通信がコンピュータの普及に必須であったということは、それだけ人々が「コミュニケーションの道具」を求めていた、ということでもある。電子メールや個人制作のウェブサイトから始まったコミュニケーションの流れは、「2ちゃんねる」(現5ちゃんねる)に代表される巨大掲示板を経て、SNSというプラットフォームの時代へと流れていく。通信とコンピュータの歴史は、情報発信の低コスト化とパーソナル化、巨大産業化がパラレルに進んだ結果に他ならない。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?