【卒研:みかみ】わたしがやってたのってもしかして「よく生きるを考える研究」じゃなくて「人の情けを知る研究」だったんかな!?(編集中)

こんにちは。みかみです。

先週、なんとか卒研の中間発表を終えて、とりあえず一段落を迎えました。ということで、忘れないうちに(実はもう若干忘れているのですが)発表準備・発表のふりかえり・これからを考えてドゥワー書き出していこうと思います。

発表準備

まず、バタバタしていたのと単純に己の怠惰で、卒業研究の中間発表のための梗概・発表時の資料どちらもぎりぎりの仕上げになってしまいました。もっと前々から準備しないとだめだったジャン!!!と反省しています。

そして、梗概や発表資料をつくる上で一番感じたのは、テンプレにおさまんね~~!!文字数&時間足りね~~!でした。

見てるひとに分かりやすく、かつ決められたページ数や時間で、自分のやって来たことや、それにあたって考えたことを簡潔に筋がとおるようにまとめる(この世なんて筋が通らんことばっかなんだがな!?という矛盾を抱えつつ) という作業がどれくらい大変か、数回参加した学会で経験してはいたものの今回もヴヴァー!!となりました。

ゼミの活動スタイルが、書面化を前提に最初から理論や計画を固めてやっていく感じじゃないので、なおさらやって来たことの事実だけ頭のなかでゴチャア…となってて、わたし含めゼミメンバー全員、よく梗概を書き上げられたなと思います。

発表のふりかえり

まじで足りないんですけど時間!!という感じでした。

4分という制約(結局余裕でオーバーしたし、そのことに関して苦言をもらったけど)で話そうとすると、各所各所のことをちょこちょこはしょらないといけなくなってしまうので、すべての言葉に(※正確には多少異なります)(※本当は伝えたい意味合いは少し違います)とかつけたくなってしまう。

【先生方から頂いたコメント】

<wellbeingの定義や評価基準についてのコメント>

◯いただいた料理をカードにして持っていき、対話が生まれることによって、「よく生きる」状態になった、と主張したいのだと思いますが、「よく生きる」状態は、どのように定義し、観測するのでしょうか?

食べ物を提供してお金を払うのが、商品交換と定義されていますが、リピーター(常連さん)は関係が切り離されないと思います。これは贈与関係になりますか? そしてこの観点で、ポストカードをつくってやり取りを継続する(リピーター)ことの違いはなんでしょうか?関係が持続するってことはわかるのですが、ポストカードを作って渡す意外にも関係を持続する方法はあると思うのですが、なぜ、ポストカードなんでしょうか?

◯自分も食べることも、絵を描くことも好きですが、コミュニケーションは苦手(どっちかという苦痛)で、つまり、ウェルビーイングに繋がらないので、質問はそういうことでした。それで、三上さんの研究は何をすれば達成されたと言えますか?

◯well-being との慣例性を明確に定義した方が良い

◯「つくる、つくったものを介してつながる、語りあう」という表現活動を着目して、飲食店を舞台に、持続的によりよく生きるための方法を一人称的および二人称的に模索する研究であると捉えました。つくるための素材、選んだ技法、意見の出し合い方などの理由とその実践をさらに丁寧に説明してくれると研究者の意識の変化などがより明快に見えると思いました。(川沿のベーグル、私も食べました。けど私のお気に入りにはなれませんでした。。。余談です。)

◯「よりよく」とは、なにより良いのか?そしてなにが良いのか? どのように良いのか? ウエルビーイングという概念からの関連性から、それらの意味づけがあまりよくわかりませんでした。これらのことばの解釈と、その要因をもうすこし丁寧な説明をしてもらえると、その魅力がより伝わってくるのではないかと思います。またそれらの贈与と交換という考え方との関係性についてももうすこし説明を加えてもらえるとよいと思いました

やはり、「Wellbeingの定義とは」「目的の達成条件とその評価方法とは」「実践内容の客観的動機や意義とは」を中心に言及してもらったなあという感覚があります。そりゃそうよね…。

そもそもこの研究が「私がwellbeingを考えてみた場合こうなった」みたいな主観ゴリゴリのものなので、定義とか全然頭になかったなというのはあります。確かにある程度この研究の中での定義を固めておくと、のちのち「あれ…?結局何がしたかった?」ってならずに済みそう。ちゃんと、読んだ本のどこを参考にしたかを明記した上で、自分の言葉で定義しようと思います。

評価方法に関しては基本「実践の場で起こった出来事をつぶさに振り返って、自分と周囲の変化を分析する」を貫きつつ、なんか客観的な数値も個人的に欲しいなと思っています(対外的な納得材料が欲しい)。

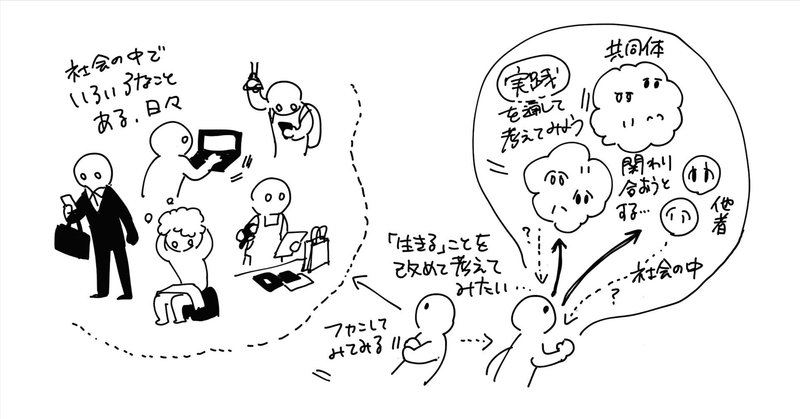

「どこを目指しているのか(目標達成条件)」的なものは一応、目指すところとしては「『贈与交換』と『商品交換』の中庸を実践を通して探り、それを実現できるためのなんらかのモデルを形成する」なんですが…。

社会実践してみる

↓

❓

↓

『贈与交換』と『商品交換』の中庸を

実践を通して探り、それを実現できるための

なんらかのモデルを形成した!と言える

この「❓」をちゃんと説明できるようにしないと、先生方に「何を持ってモデルが作れたと言えるのか?その根拠はどうするのか?そもそもウェルビーイングって何?」と言われるのも全く無理ないな…と思いました。

で、この「❓」が「なんで自分はこういうことをしたのか?」「それで何を意図したのか?」「それでどういう結果が得られてどういうことがわかったのか?」「それを以て何を継続して、何を改良して次の実践につなげていくのか?」ということなんだと思いますが、もうちょっとここをなんとか言語化したいですね………

多分頭の中では、言葉になってない部分で筋通しパズルががっちり組み合わさってるんだと思うんですが…。まあ表面化してないことってこの世にないことと同義だと私は思っているので、あわよくば中間発表前にここをもうちょっとちゃんとすべきだったな〜と反省してます。

<実践内容について言及するコメント>

◯あなたが関わった部分からストーリーは始まっていますか、MITTSUの店主さんも創作活動をしているし、食材を卸している農家さんもクリエイトしてますね。私からみればあなたから Welibeing に飛び込んでいったように思えました。

◯自分のウェルビーイングを脱して他の人のウェルビーイングにつなげてください。

◯スタートはない。細谷先生の言葉は大事だね。時間を説明するときの考え方は、ある時点から現在まで、ある時点からいつまでついての量を測る概念ということ(木村敏)。それよりは場所がある。ということ。

これは、あ…絶対に最終発表に盛り込みたい!というコメントでした。

ロマンがあるで

<発表方法に言及するコメント>

◯どんなにいい内容の発表であったとしても,今回は時間オーバー過ぎです.他の学生との公平性の観点からも時間内に収める努力が必要です.

シンプルにごめんなさい。

これから

一応、次の実践として、好きな札幌の飲食店に目を向けさせていただいております。地下鉄大通駅近くの創成スクエアで、8月11日~17日にポストカードの委託販売・展示イベント「+P17」が開催されるのですが、たまたまそれに参加していたため、卒研の活動の一つとして組み込みました。

好きな札幌の飲食店さんに、「お店の食べ物モチーフでポストカード作らせていただいても良いですか…?」とお電話したところ、お問合せをした5店舗全てにOKをいただきました。ありがてえ!!!!

喜んでくださる方や、戸惑った様子の方など、色々おりました(急な話だし、「なんでわざわざそんなことを…?きも…こわ…」と感じられる方もいるだろうと自負しているので、当たり前である)。

その期間の前後(あわよくば期間前)にでお店に「こんなもん作らせていただきました!!」って報告、いつも美味しいものをありがとうございます…の気持ちも伝えに行きたいですね。

で、中間発表で言っていたMITTSUさんについては、夏休み中にもう一回ご飯を食べに行きたいです。その時に、お店の方のことももう少し知れたらいいな。

あ、あと一つ。

SNSの利用や八百カフェさん(大学の院生の方が企画運営しているのかな?雑多なマーケットという感じの即売会イベントだと思います、詳しくは存じていないのですが…)の参加などもしたい気持ちがあります。私とお店の人との関わり方だけでなくて、お店の人との関わりを経た私と第三者との関わりも考えたいがゆえに!

最後に、どうでもよばなし

私、結構アンパンマンに思い入れがあります。小さい頃、キャラクター図鑑などを読むのが好きだった時があって、その中でもアンパンマンキャラクター図鑑はお気に入りの一つでした。

最近、ふとアンパンマンのアニメをどうしても見たくてなって早起きを試みた時があったんですが、OPだけ見守って安心したのか寝落ちてしまい、悲しくなった時がありました。

悲しくなったことはどうでもいいんですが、その時に「私はなんでアンパンマンが好きなんでしょうかねえ…」と考え始めました。シンプルに答えると「優しい世界だから」なんですが、この「優しい世界とは何?」を考えるに至りました。

アンパンマンの世界って、通貨という概念が多分ないんですよ。みんな、食べ物とか飲み物とか、技術とかをつかさどったキャラクター性を持っていて、例えば「てっかのまきちゃん」って子がいるんですが、彼女は、周囲の子供がお腹をすかせると鉄火巻きを作ってくれる姉御さんキャラです。

「リップルちゃん」っていう口紅をつかさどったキャラもいたりします。記憶が曖昧なんですが、他の子たちにメイク関係のことを施していた気がします。

こんなアンパンマンの世界に対し、幼心ながら「みんな無償で食べ物を振る舞ってくれるけど、どうやって生計立ててるんだろう」とか「自分が作ったものとか技術とか、惜しみなく周囲に差し出すのって嫌じゃないのかな」とか、色々思っていました。

でも、美味しいご飯があり、楽しい娯楽があり、誰かに伝えられる自分の能力とそれを認めてくれる人がいれば、それは争いの起きようもない平和な世界なんやね とも思いました。この3点って、ウェルビーイングについて記述された書物にも書かれていたような気がします。アンパンマンの世界って、もしかしたらウェルビーイングの究極の理想系なのかもね。もしかしたらだけど。

ここまで考えた時に、ふと高校生の時のことを思い出しました。

高校生の時、美術部に所属していたのですが、その時の顧問の先生が好きでした。それがどういうタイミングだったのかあまり覚えておらんのですが(もしかしたら赴任先が変わるときにやったお別れ会の最後だったかも)、ある日にふと一つの印刷用紙を渡してくれて、そこには漫画が書かれていたわけです。

題名を思い出せないし、どんな雑誌に掲載されていたものなのかもわからないのですが、その内容は椅子職人さんを主人公とした物語でした。

椅子職人さんが「私にできることは何かしら」と問いをもち、「椅子職人の自分には、椅子を作ることしかできない」と考え至り、ひたすらひたすら椅子を作ってそれらをトラックに積み込み、道の途中や道ゆく人々に椅子を置いて回る…という物語運びでした。

疲れた人のもとに椅子が置かれ、喧嘩しあっている2人のもとに椅子が置かれ、世界には「ひとやすみ」がうまれていった。最後の一脚になった時に椅子職人さんはあんぱん職人さんに出会い、あんぱん職人さんが「私はあんぱんを作ることしかできませんが」と、椅子職人さんの椅子と交換してあんぱんをくれました。

あんぱんを食べる椅子職人、椅子に座ってひとやすみするあんぱん職人の間には、穏やかな時間が流れるのでした。

とかそんな物語だった気がします。

なんか、アンパンマンの世界観ともちょっと通ずるものがあるかもな〜と思いました。

私はもしかしたら、こういうひたむきな実直な人間関係が好きで、この世界を実現したい気持ちがどこかにあったから、この卒研に繋がったのかもね〜〜〜というめちゃどうでもよばなしでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?