愛知県陶磁美術館に行ってきた

この頃休日も家にいることが多く、頭が凝り固まってきているなと感じる。仕事でも前職よりも外部の人との関わる機会が減っており良くない兆しが…

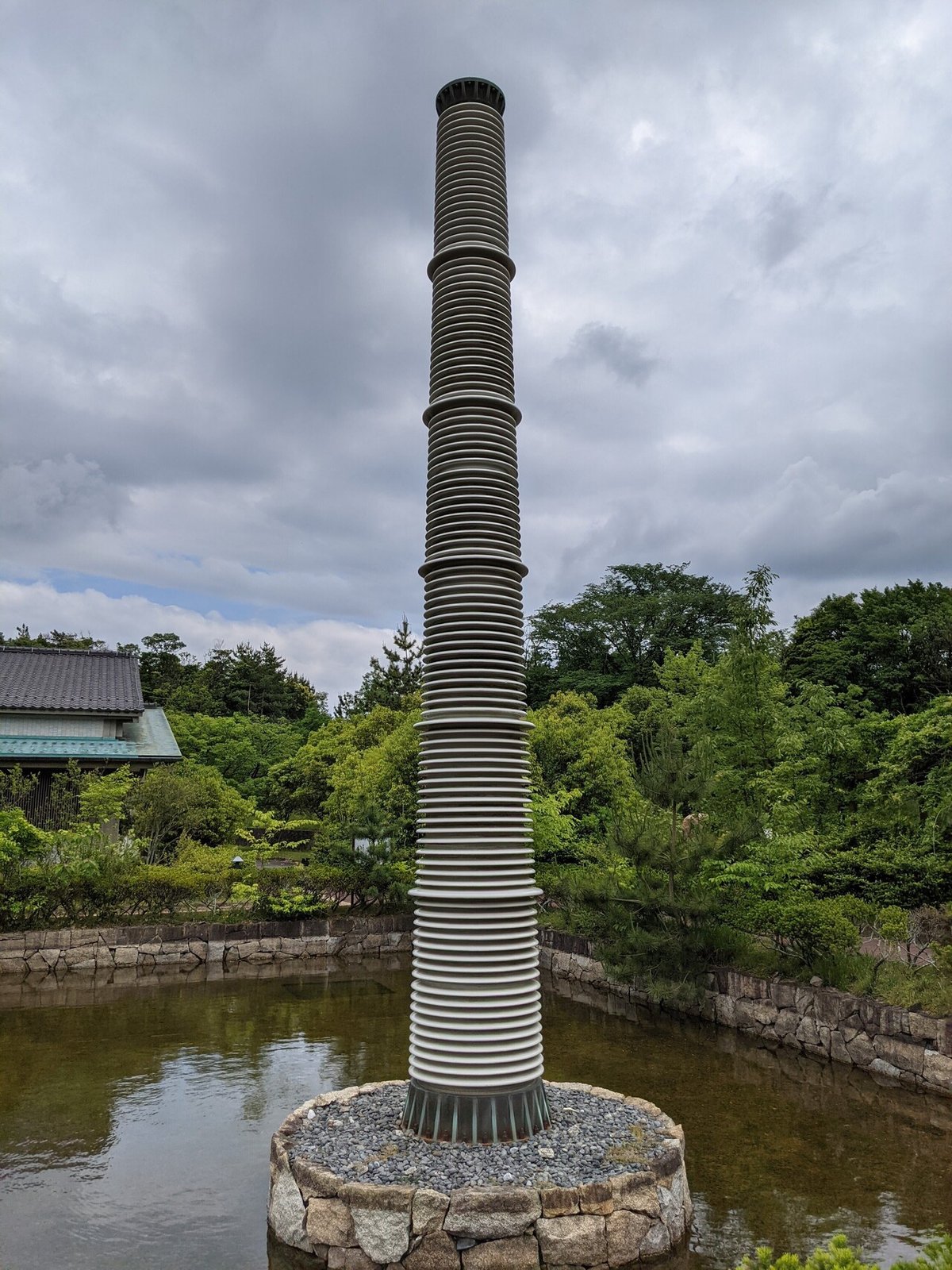

自分の住む街のことも含めて、何かしらに触れる機会が必要だなと感じ愛知県陶磁美術館に行ってきた。

自転車で山越え谷越え、少し汗ばみながらたどり着いた。GWに交換したタイヤのチューブがすでに4回もパンク。すべてリム打ち。今回もヒヤッとする瞬間があったが、大丈夫だったみたいで良かった。

陶磁美術館では『海を渡った古伊万里』という特別展が開かれていた。ウィーンの古城、ロースドルフ城の陶磁コレクションを中心に1640年代頃からの古伊万里が展示されていた。

染付けだけだった焼き物が色絵付けとなり、大陸の情勢も絡み合ってヨーロッパへと輸出される経緯や、オランダ東インド会社によるプロデュース製品や金属装飾などと組み合わせれて新しい製品が作り出されていった過程などが展示されていた。

ロースドルフ城の城主であったピアッティ家の陶磁器コレクションも展示されていた。第二次世界大戦後、旧ソ連によりコレクションが破壊されたが、当時のフェルディナンド・ピアッティ侯爵が破片を破棄することなく、ミュージアムとして公開しているとのことだ。

1640年代頃に製作された染付けの大皿の高台に、釉薬をつける際にできた指の跡が残っている。色絵付けされた大皿がいくつかのかけらとなって破壊されている。破壊された陶磁器が修復作業を行い再生されている。

どれをみてもそれを行った人間の痕跡が見える。どれも人間が行った行為なのだと感じる。不思議で複雑な気持ちだ。

多くの工芸品と同様、焼き物も各地域の自然環境の影響を受けて作り出された人工物である。工芸品に限ったことではないけれど。

その土地特有の材料、文化や技術の伝来。さまざまな要因で各地域で色々な物づくりが発展していく。これほどまで技術が発展した世界でも、そういった地政学的な影響が続いて、今の社会が作られているんだよなと感じる。

自分の作ったものもこうやって誰かしらに影響を与えているのだろう。

とりあえず、自転車パンクしてなくてよかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?