田中城下屋敷 2

前回の記事の続きです。

前回の記事はこちら

田中城下屋敷庭園。

実はこっちが入り口です。

この門は、当時の図面を元に、二十分の一の大きさで復元したものだそうです。

この20倍って…すごく大きかったんですね。

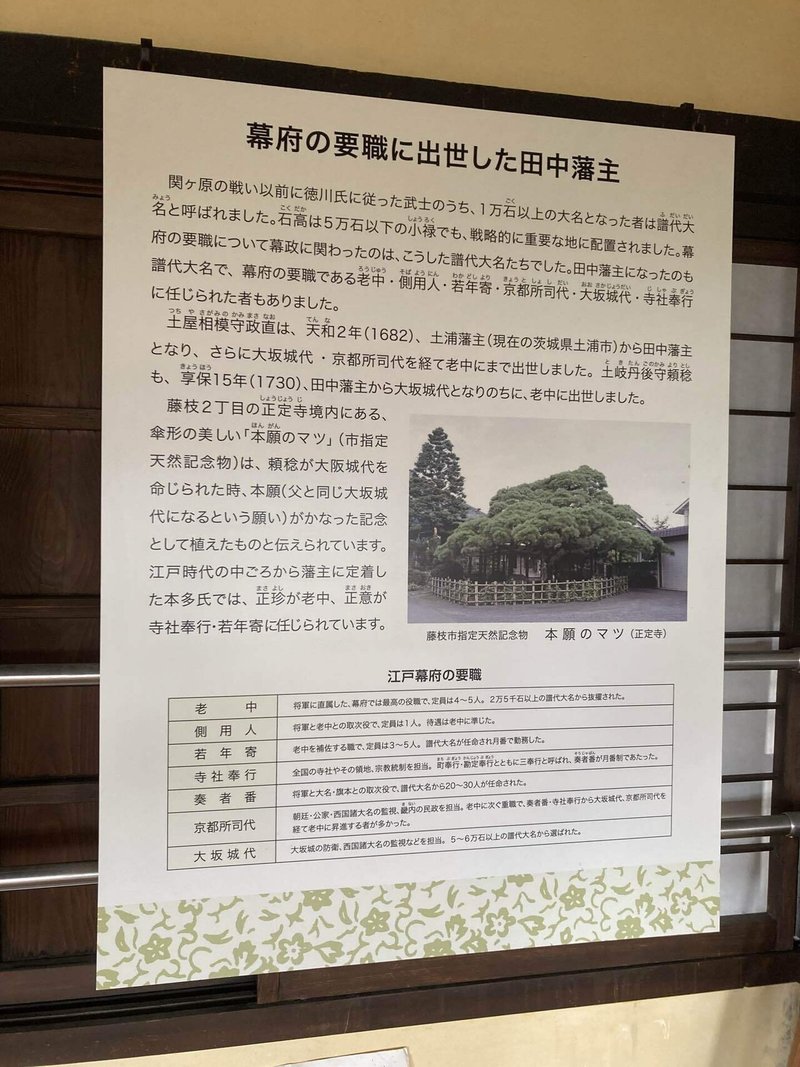

こちらにある看板です。

前回は、この図の右上にある駐車場の方から入りました。

この庭園内には、田中城当時の建物がいくつか復元移築されています。

まずは長楽寺村郷蔵

ちなみに長楽寺は、田中城跡から1.7キロほど離れた、藤枝の宿場町付近にあります。

左前の小さな突き出た場所に、役人が泊まって番をしていたのですね。

次は、仲間部屋

こちら、中も見られます。

実際はもっと薄暗くて、左の和室の中がちょっと怖かった。

右側の長持の説明

この建物、田中城の長屋門に付設された納屋でした。この鬼瓦

城主の本多家の家紋「立葵紋」だそうです。

安政の年号が墨書された建築材。

文字が綺麗に残ってます。

うわっ

本当の馬がいるかと思って、一瞬ビビった!

この建物には、厩もセットになっています。

泉水と築山を望む場所には、茶室

現在、ここで、お茶会をすることもあるそうです。

さて、ここにこんなものがありました。

さて、答えは何でしょう?

そう、田中城は、本丸を中心に、直径約600mの同心円を描く、全国的にも珍しい円形輪郭式の縄張となっていたのです。

ぱっと見、前方後円墳にも見えてしまう。墳(山)にはなってないけど 笑

平城とはいえ、周りに何重も堀があり、また辺りは湿地が多かったこともあり、攻めにくい城だったのだと思います。

さて、最後の建物は、ここのメイン

田中城本丸櫓です。

本丸の南東隅の高さ2.7mの石垣の上に建っていた「御亭」と呼ばれた建物だそうです。

呼び方が、ちょっと、アレですが…

こちら中に入れるようになっているようです。

入ってみると、中はちょっとした資料館のようになっています。

お城の中は、こんな感じの御殿だったんですね。

この御殿に、信長も、秀吉も、家康も泊まったのね。

畳が大きさも小さいけど、目が細かい。

昔の畳を復元してるのかな?

急な階段を登ります。

2階に上がると、中はこんな感じです。

窓からの景色は、こんな感じ。

すぐ横は住宅地になっています。

横に長くなっている上に、建物もあって、ここから庭園を見下ろすことができないのが残念。

でも、当時平地ですから、遠くから来る敵もよく見えただろうと思います。

中の資料、私は一つ一つ見ていったのですが、書ききれないなー。

貼っちゃうので、興味ある人は見てください。

田中城主の変遷の中に、大河ドラマで見た名前を見つけた。

1582年、4回徳川に攻め込まれ、大久保忠世に明け渡したと。

大久保忠世と言えば、びんが薄い色男、小手伸也さんが演じている、徳川家主要家臣の1人ですね。

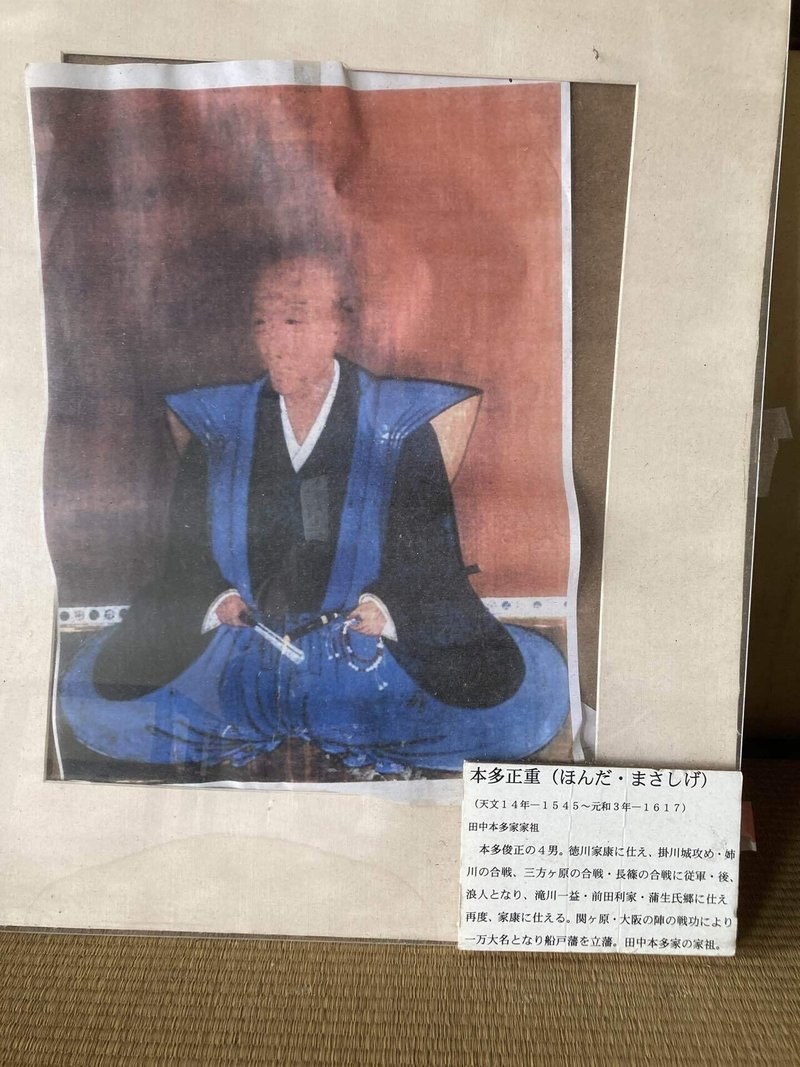

これらの資料中に、本多とか酒井とかありますが、今大河ドラマに出ている酒井忠次とか、本多忠勝とか、本多正信とは、直接関係はなさそうです。

左の牓示石は、江戸時代末期東海道沿いに立っていたとのこと。

当時東海道を通って江戸を行き来した多くの人たち、幕末の獅子たちも、これを見たのかもしれない、なんて思ったりしました。

この庭園の北側には、現在の六間川が流れています。

桜並木になっていますが、静岡はまだ桜(ソメイヨシノ)は、ちらほらとしか咲いていません。

桜は寒さの刺激で開花するので、暖かい地方では逆に開花が遅れているという。

桜が満開になったら、下屋敷庭園の風景は、又違った表情を見せるのかもしれません。

菜の花は綺麗でした。

今年は、県内の家康に関係ある社寺、あちこち行ってみたいな、なんて思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?