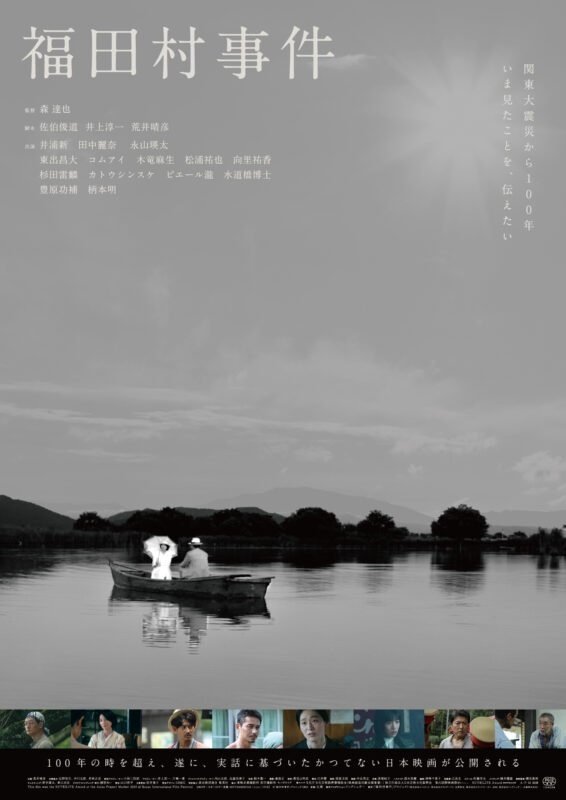

100年前そして今....映画「福田村事件」

ドキュメンタリー映画は「今」を切り取り、その作家の伝えたいメッセージをリアルな現実として私たちは受け取ることになる。そのドキュメンタリーを撮り続けていた監督が劇映画として撮るために選んだのが今から100年前に関東の村で起こった殺人事件。「福田村事件」である。この映画のタイトルを初めて見て「ああ、あの事件か」と知っていた日本人は、果たして何人いただろう。私は知らなかった。

その事件は関東大震災の6日後に起こった。関東大震災の黒歴史として今も取り上げられる流言飛語を発端とする日本人による朝鮮人虐殺事件。この「福田村事件」もその流れの中で起こった事件だが、殺されたのは紛れもない日本人だった。

なぜこの事件は起こったのか。この映画は、事件の舞台となった福田村の人たち、犠牲者となった香川から旅立った行商団一行。そして福田村出身で当時日本が統治していた朝鮮から帰国した夫婦。彼らの日々を感情豊かな映像で追っていく。映画のテーマ的に硬く、暗い作品にかと思っていたが、その予想を裏切る骨太のエンターテインメントな作品に仕上がっている。不謹慎と怒られるかも知れないが私は映画として楽しむことが出来た。

ただ残念な部分もある。第一は脚本があまりにステレオ的だったこと。特に地震から事件に至る心情の変化が言葉による説明に頼りすぎてるように感じた。もっと映像表現や役者の顔で魅せて欲しかった。確かにこの時代は複雑な時代。日露戦争勝利後に起こったロシア革命。それに乗じたシベリア出兵。米騒動に大正デモクラシー、自由民権運動。その反動としての官憲の厳しい圧力。この映画でも社会活動家が官憲に殺害された亀戸事件、事実を握り潰される新聞記者のジレンマが描かれている。必要なエピソードだとは承知するものの、映画の芯の部分との距離を感じてしまい少し残念だった。

役者陣は本当に素晴らしく、特に田中麗奈、東出昌大の良い意味で物語から浮いた演技は作品の幅を大いに拡げていた。そして何より、永山瑛太率いる行商団一行が本当に愛おしく伝わってきた。いくつかの家族と若者で構成されている彼らは映画の最後、事件の場面に交わるまで、作品の淵を愛情豊かに旅を続ける。そこにはもう一本のロードムービーが存在しているごとく感じることができた。

この事件が起こった100年前は情弱な時代。そして閉鎖的な地域性が事件の背景にある。そして今は逆に溢れんばかりの情報に溺れ、地域の繋がりは希薄になっている。いわば正反対。だが今も弱者、マイノリティに対する偏見差別は無くならない。無くなるどころかインターネットという情報網を通じてそれを助長し、人を傷つける。この事件がなぜ今まで世に出て来なかったのか。その要因の一つに殺害された行商団一行が被差別部落の出身者だったことがある。この時代、彼らは地元に仕事も無く、耕す土地も与えられず。生きるために行商の旅に出ていた。殺害理由と直接関係はないものの、事後の事実として受け止める必要はあるだろう。

凄惨な事件のあと、この映画は美しい絵で幕を下ろす。この時に交わす短い言葉。それは100年後を生きる私たちの言葉であると覚えておきたい。

ドキュメンタリー作家・森達也の劇映画第一作は、今の日本映画に大きなインパクトを残したと言って良いと私は思う。

ー2023.9.4 シネ・ヌーヴォにて鑑賞

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?