ままならない

使い込まれた畳の上に座る。おしりと二つの膝の三点で体を支え、上半身はゆらゆらと自由な状態を保つ。目は閉じても開けたままでもいいらしいが、とりあえず閉じてみる。視界が暗くなると急に聴覚が冴えて、聞こえていなかった音が聞こえてくる。聴くのではなく、聞こえてくる状態に自分を置くことに集中する。音が聞こえる、ただそれだけの自分になる。

パチン! と木の板がぶつかる音がして、その後に鈴の音が続く。尾を引いて消えていくような金属音に連れていかれて、世界と自分だけになる。鳥の鳴き声、風の音、工事の音、人の声。これらの音はどこから、どのように私に届いてくるのだろうと考える。考えながらふいに、去年の夏に訪れた京都のことを思い出してしまう。暑い日差しのなかで出会った猫や、きらきらと流れ続ける川がまぶたの裏に浮かぶ。そのときの感情を思い、いつものようにそれを少し悔いる。自分の弱さを目の当たりにする。そしてまた、人を妬んでしまうことを恥じる。恥じている自分を知る。もっと知りたいと思う。そして思い出す。ああ今私は、音が聞こえる場所にただいるべきだったのにと。

パチン! ともう一度木がぶつかる音がして、目を開ける。前に座っているお坊さんが、少しの厳しさをたたえた声で「音を聞くことだけを、できたひとはいますか?」と問いかける。私は首を横に振る。彼は同じ声で続ける。「そうでしょう。できなかった人が大半だと思います。そこで気がつくのです。私たちは、こんなにも自分をコントロールできないということに」

*

26歳になってから、毎日毎日他人が羨ましくてしょうがなくて、このままだと内側から腐ってしまうと思った。誰かの特別になりたい。一緒にいてほしい。ひとりぼっちをこんなにも惨めに、恐ろしく、意味のないものだと思った日々は今まで一度もなかった。同時に、こんなにも他人を羨ましく、憎く、許せないと思ったことも今まで一度もなかった。

東京が悪いわけじゃないけれど、東京を出る以外に自分を守る方法が見つからなくて、新幹線に飛び乗った。そんな気持ちで私が行けるのは京都だけだったから。誰かを受け入れも拒みもしない、あの器の大きな街。干渉されないことの本当の心地よさを、もう一度心に戻したかった。

*

「大切なのは、観察するということです。自分が何を思っても善悪で判断せず『へえ、私は今こんなことを思っているんだ』とただ知ることです」

建仁寺は両足院の広間にて、坐禅の手ほどきを受けていた。ひんやりとした朝の澄んだ空気に触れ、心が凪いでいく。お坊さんの話が耳を介さず、直接脳と心に染み込んできて、私は初めて「へえ、私はあの人が羨ましいんだ」で一旦止まっていいことを知る。波のようにコントロールできない自分の心を、観察することから始めるのだと知る。唐突に、小学生のときに花壇に植えたマリーゴールドや朝顔を思い出す。咲いても咲かなくても、ただ見つめることをやめなかった日々。

坐禅が終わると、雨が降ってきた。友人が「今日は特段、水が美しくみえる。水紋の広がり方がとても綺麗なの」と街をみて呟く。私もつられて、世界に目を凝らす。

*

お昼を食べてから京都芸術センターで行われていた林智子さんの個展「そして、世界は泥である」を鑑賞し、そこで小さな泥沼と対峙した。今までどこかから漏れ出て、流れ固まりついた油膜だと思っていた水面のキラキラが、鉄バクテリアが生み出す皮膜であることを知る。

その様は、一見静寂に見える動かぬ泥の中で、見えない多くの小さな生き物たちが絶え間なく蠢いていることをこちらに知らせてくれる。分解、生起、消滅といった日々繰り返される、生と死の循環の世界(フィシス)からの呼びかけのようなこの虹の膜は、われわれの意識と無意識の間の膜を私に思い起こさせた。

心の奥にある深い無意識の世界では、気付かぬとも、同じように絶え間ぬ働きが起きている。普段は意識に上がってこない遠い記憶や、抑えていた感情も、他者との対話やある出来事をきっかけに表面に浮かび上がってきて、私たちの心を揺さぶることがある。それは時に古い傷を抉る行為かもしれない。しかし良悪を分別せず、そこに「確かにある」ということを認めることは、わたしたちの心の世界の新たな循環を促してくれる一つの力になりうるのではないだろうか。

展示の最後に、真っ暗な部屋の中で20分間のインスタレーションを鑑賞する。惑星の公転を観察するような体験。人々の声の形をしていたものが、その形を破り、音にならない音、振動のようなものに変化していく。だけど「確かにある」。見えなくても聞こえなくても、ただあることの絶対的な変わらなさ。

*

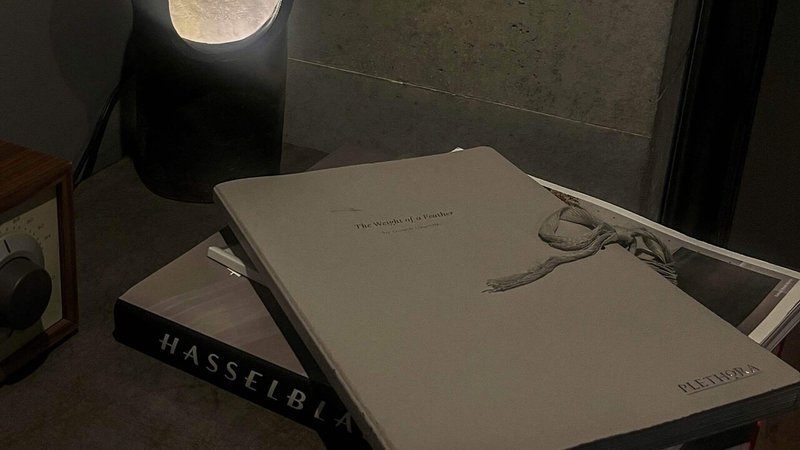

ホテルに戻り、部屋の机のうえに置かれた一冊の本を見つける。皮のような素材に記された『The Weight of A Feather』のタイトル。開くとそれは、柔らかな羽を繊細に映し取った写真集だった。

月食に遭遇した。自宅近くの湖畔を散歩していたときだった。最初は月が完全に出ていないだけかと思ったが、そのあと夜のなかにある影の存在に気がついた ー 今まで目撃したなかで最も朧げで遠くに感じられるその影は、おかしいくらいにその線を明瞭に保っていた。私はなぜかその存在を言葉にすることができなかった。変幻自在で、遠く計り知れないなにかを呼び起こすようだった。

私のなかの好奇心が、その夜の奇妙な月によって目を覚ました。それはここ数年、川辺や海辺を散歩しているときに集めた羽への好奇心と同じものだ。この本には、その羽が映し出されている。最初に部分的に壊れている羽を見つけ、近くで見るようにと説得されるかのように惹かれた。歪んだ羽の特徴的な美しい線と綿毛のような形は、どのようにしてか、私の人生の感情的な経験と結びついていった。物質材料としての羽を超えて、その平易さのなかで、全く別の世界に連れて行かれるようだった。

その羽に隠された寓話を見つけたことで、他の羽も同じように観察したくなってしまった。すべての羽根の、その表層だけでなく、生まれ出る本質的な性質を見ようとしていた。

その後自分のスタジオで、集めた羽から着想を得た構図を試すことになる。ささやかな対話と物語を作りあげ、それぞれの本質を引き出すために異なる方法で羽を並び替えた。それは、とても楽しい実験だった。ある結果に対する先入観にとらわれず、直感と本能に導かれ、羽を生かしたい衝動によってのみ行われた。羽を並べている時、自分の人生の重要な時間が紐解かれていくのを感じた。時間という表現と、その無常さ。美しさと葛藤、過去との和解、そして未来への希望。

この写真を見てあなたは、この羽のように繊細なものに、どんな意味があるのかと問うかもしれない。私が言えることとしては、月食のあの特別な様子を言葉にすることは、羽の正確な重さを説明する以上にできないということだ。おそらく明確さとしてはこれくらいが十分なのだろう。全ての存在というものは実態と目的があり、私たちは永遠にその意味づけを探し求めるべきなのだ。

この考えを持って、次のページから始まる写真がこの事実の証明になっていることを願う。今もこれからも、羽のように純粋で軽いものはその内側に秘められた世界の重さを物語ることができるものだと。

/ 訳 私

羽が呼び起こす記憶を思う。羽との対話のなかで、忘れていた記憶の色を思い出す。つらかったっけ、悲しかったっけ、それとも楽しかったんだっけ。今の私は、どうなんだっけ。潜るように考える。それは月食の見えない部分を見つけるように、ただ「そこにある、もしくはあった」ことを知る作業だ。

*

ままならなさを生きている。ままならない心と、ままならない世界。だけどそれ以上でも以下でもない。ただそれだけ。そこにあることを知るだけ。へえ、とため息を吐くようにこぼして、こぼれた体の部分を満たすためにお茶を一口すする。美しい茶器に注がれた爽やかな初夏の香りを胸いっぱいに溜めて、いちごの浅漬けを口に含み、それが甘酸っぱいことを知る。知って嬉しくなる。私が嬉しくなることを知る。

自分を知ることから、未来がまた循環していくのかと思う。ならば誰かを羨ましく思うことにも、新しいなにかを生み出す力がある。善悪じゃなくて意味が。そしてきっと未来がある。過去が未来を支えているなら、私は今、生きていくために生きている。そこに存在するままならなさを、何度も確かめながら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?