迷ったら、外分的な広がりを見つける。

ブラームスop90の第1楽章やop98の第2楽章のような6拍子の音楽を見ていると、やはり6拍子を付点音符の二拍子で扱うと音楽が平面化してしまうのを実感する。いつもいう喩えだが、メルカトル図法の地図をそのまま捉えてしまうようなものだ。あの平面図を如何に球体として見れるかは空間把握の想像力が必要だ。それは楽譜と再現される音楽との関係と似ている。

小さい音符を6つ並べて足し算的に6拍子という結果になるのも、付点音符の2つの足し算で6拍子を演奏するのも平面図レベルでの再現でしかない。

そもそも小節の中身を内分的に把握しようとするのは失敗の元だ。「ワルツが指揮できない」という初歩的な課題も、小節の中をどうするかの視野で見てしまうからだ。※自分自身めちゃくちゃ苦労した😥

だが、小節を単位として、外分的に捉えて行こうとするとこの問題は解決しやすくなる。音符のひとつひとつからスタートとすると単なる音の連続でしかないけれど、小節を単位として捉えると、それらは意味として纏まろうとする。それは語りの単位が、日本語の仮名の発想と、西洋語圏の単語という発想の違いになっている問題にも関わっているように思う。

さて、6拍子を付点音符の2つの並立で捉えてしまうと、この拍子におけるシンコペーション的な4拍目発進のフレーズが死んだ音になってしまう。そこが一番の問題点だ。

K.550の第2楽章は付点音符を骨組みにして成り立っているように見える。だが、3/8を二つ並べる歌い方ではこのワンノートサンバのようなメロディの面白みは完全に死んでしまう。この主題はまさに小節を外分化しないと「歌」として見えてこないのだ。

6拍子の曲に向き合う時、なぜこの曲は3拍子で書かれなかったのかを真剣に考える必要がある。聴いた記憶に流されて3拍子二つで演奏してしまうのは感覚の罠に落ちているだけであることに気がつかないといけない。小節を単位として見れると、4拍目発進フレーズがシンコペーション的なリズム感で立ち上がるのを実感できる。付点音符拍が並立しているのではない。付点音符の反動が4拍目発進フレーズを立ち上げているのだ。そうしないとop98第2楽章のあの対位法的な主題の対立を立体感を持って歌うことはできない。単なる付点音符の横並びでは3拍子二つと同じになってしまうのだから。

「6拍子が掴めない」は「ワルツが指揮できない」と問題の根っこは同じ。つまり、内分の視野にあるからなのだ。小節を基準にして外分してできる図形を見つけることだ。

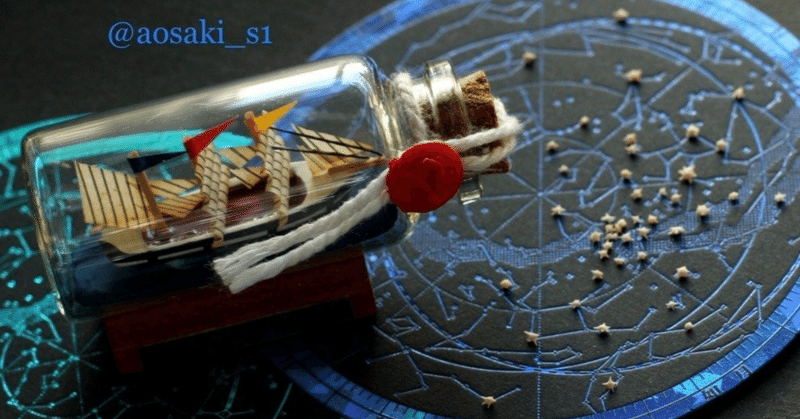

それによって演奏している時、小さい音符の和声の重さから解放される一方で、北極星を見失なわずに大海を航海できる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?