製図試験6.5hの振り返り R2年10月11日一級建築士製図試験中のエスキスで考えていたこと

こんにちは。

最近どんどん過去のことを忘れてしまうのが勿体無いので書き留めておきたいなという気持ちになり、ギリギリ忘れそうな製図試験日の試験中の思考の記録をしておきたいと思います。

タイトルの通り、R2年の一級建築士試験の製図試験中の6.5hのエスキス中に何を考えて答案を作成したか。完全に記録用です。

製図試験の日のざっくりとした記録は別で既に記録してます。📝

まず初めに断っておきたいのですがわたしは大手の資格学校には通っておらず、エスキスの仕方はこちらの本で学びました。詳しい手順はこちら読んでいただけると早いです(?)

わたしは数字遊びやテクニック的なものは苦手で、順番に仮説を立てながら進めるエスキスがしっくりきたので

この本のやり方をもとに、自分が見落としがちなポイントを各ステップで確認しながら進める方法をとっていました。

0.問題文の読み込み

よく問題文は2回読む方法や、読み込みは○分かけましょうみたいなやり方がありますが、わたしは読んだらすぐ忘れるタイプなので順番に読み進めながら計画を考えはじめます。

その代わり、問題文を順番通り読むのではなく、概要からだんだん詳しい計画に入っていけるような順番で読む方法を使っていました。

色分け線引きも最低限で、いつもと違う条件だったり後から見返しそうな情報のみマークながら読むことで後から見直すことがあっても欲しい情報にたどり着きやすくなるようにします。

後から見返さないことがわかっていれば、もう見えないようにしてしまうということです。

1.エスキス用紙の使い方

エスキス用紙の使い方も人それぞれだと思いますが、わたしはすぐ考えたことを忘れるので、全部考えたこと・注意するべきだと思ったこと・仮説とその検証など全てエスキス用紙に書き出していました。

これは先ほど挙げた「ステップで攻略するエスキース」にも載っている方法で、書き出す時間はたしかにかかりますが、同じことをもう一度検証しなくて済むので結果的には時短になっていたのではないかと感じています。

エスキス用紙はご存知の通りA2サイズで大きいです。

広げたまま使うのでは使い勝手が悪いので4つに折り、左半分はエスキスをする前情報の整理など、右上がチビコマ・バイコマ、右下に1/400エスキスとしていました。

そうすることで作図に入った時にもA4サイズの紙を見ながら作図できるのでやりやすいと思います。試験当日の机の大きさは運です...

2.まずは大枠を抑える

前段が長くなりましたが、ようやくエスキスに入ります。

わたしが受けたのはR2年の試験となりますが、試験問題などはもちろん載せられませんので、試験元のHPなどから見ていただけると嬉しいです。

まずやることは大枠を掴むことです。

Ⅰ.設計条件を読み、4の留意事項を読みます。

この年の課題は「高齢者介護施設」でしたが、守備範囲が広く、どんな建物が出るのか予測しづらい部分がありました。介護老人福祉施設なのか介護老人保健施設なのかはたまた別のものか、居住型なのか通所型なのか、ユニット型なのか従来型なのか。

Ⅰ.設計条件ではこの施設がどういうものなのか、そして近年の傾向である複合している機能はなんなのかを読み取ります。

A部門が通所サービス及びショートステイで、B部門がユニット型の居住施設であることがわかります。

共用部門は地域交流のためのスペースのようです。近年はユニット型の介護施設が増えていることは知っていたので、やっぱりそっちできたかと思いました。

その次に4.留意事項を読みます。ここには課題全体を通して気をつけるべきポイントが書いてあります。例年と異なる条件や気になる記述はエスキス用紙に書き出します。

法的採光が必要な建築なので、やはり採光に関する点がポイントですね。

屋内の廊下は有効1.8mというのも初見ですね。(この後すっかり忘れて管理部門は満たしていない図面を描きます。)

あとはコロナ禍だからでしょうか、感染症対策についても触れられています。

続いてⅡ.要求図面の3.計画の要点等をさらっと見ます。設計製図試験には設計の他に要点の記述という記述がありますが、そこで問われている内容は当然計画に盛り込む必要が出てくるものもあるのでこの段階でチェックします。

当然記述に書くわけですから、計画に関わる部分は押さえた上で設計する必要があります。

回答用紙が配られた時に既存建築物撤去範囲という文字が見えたのですが、要点の記述にもそこの処理が出ているな〜と、基礎はそこまで対策をしていなかったので焦りました。結局全然経済的でも現実的でもない段差な基礎を描くことになります...。

その次に要求図面と面積表の欄を確認し、いつもと異なる要求図面や表現方法はないか確認します。

ここまでで大枠を掴むパートは終了です。

こんな感じで(自分にしか分からない程度の)メモをします。

3.建築の規模と敷地情報を整理する

続いてⅠ.設計条件のパートに戻り、1.敷地及び周辺条件から2.建築物まで順に読んでいきます。

まず1.敷地及び周辺条件から読んでいきます。この時に用途地域・建蔽率・容積率が出てきますが、この段階で敷地図も見ながら、計画に際して気をつけるべきこと(R2の場合は第一種住居地域で西側が4m道路なので道路斜線制限に気をつけるべきだとか、南側も公園ではないので採光はしっかり考えるべきということはこの段階でわかります)はメモしたり、あるいは建築面積は何m2まで大丈夫なのか計算しておきます。

気になったこと・検討できることから検討しておくことで後から考えることが減ります。すぐ忘れるからというのもあります...覚えておける人は不要だと思います。

ガス・下水道は完備だったり、積雪について特別の配慮をしなくていいなどのいつも通りの部分は軽く読みます。とにかく作図の遅い私に、計画に関わらない部分にかけている時間はありません...。

そして2.建築物に入ります。指定の階数や面積の合計は必ず守らなければならない必須項目なのでまずチェックします。面積に参入しないものは試験だけのローカルルールですが、年によって変わる可能性もあるのでしっかりチェックします。

今回は設備の指定がこの部分に入っていました。こんなに詳しく設備が指定されるとは思っていなかったので驚きのあまり(?)細かく書き出しています...。

1以上の階段を屋上に通じるようにするって、図面の階段不適合狙いでしょうか。こんなところで引っかかりたくないな...と感じました。塔屋と3階の階段の表現には気をつけます。

あとは寝台用EVの指定がありました。これは対策済みだったのでヨシ!と思いました。小さなことで一喜一憂するのは良くないですが、試験中ってそういうところありませんか...?

ここまできたら、要求室を読む前に3.その他の施設等を読みます。

この項目には屋外に設けるべき駐車場や駐輪場などの条件が書いてあります。どの程度駐車スペースを確保するのかによっても建築をどの程度セットバックさせて空間を確保する必要があるのかに関わってきます。

介護施設では自力で施設に来られない利用者の方もいるので、駐車スペースは普段の課題から多めでした。車椅子用の駐車スペースも予想通り出たなあと思いました。

その他の施設等まで読んだら、エスキス用紙に敷地を描いて建築可能面積を検討していきます。

高さ制限や最高のために必要なヘリアキ、駐車場・駐輪場のためのスペースを確保して建築可能な範囲を考えます。(多少余裕を持って確保しました、後から攻めていく方が良いです。高さ制限など法律に触れて一発アウトになるのは避けたいです。)

この段階で考えられるスパン割りなど書き出していました。

わたしはこの線はダメだなとなった時に別のプランを考えるのに時間がかかるので、あらかじめいろいろ出しておいてダメならこっち、という形で検討できるようにしていました。

1フロアが900m2程度だと総3階になるという気づきがありましたので、仮説としてメモしています。

4.いよいよ要求室を読んでボリュームを決める

要求室を読んでいきます。色分けは個人的にはしてもしなくてもどちらでも良いと思います。むしろ見落としのないように何度か通しで見るタイミングを作ることが大事と考えていました。

1/400とかを確認するときでも良いので、製図に入る前には必ず少なくとも1度は確認します。

要求室の欠落や面積ミスも場合によっては減点が大きいとされているからです。

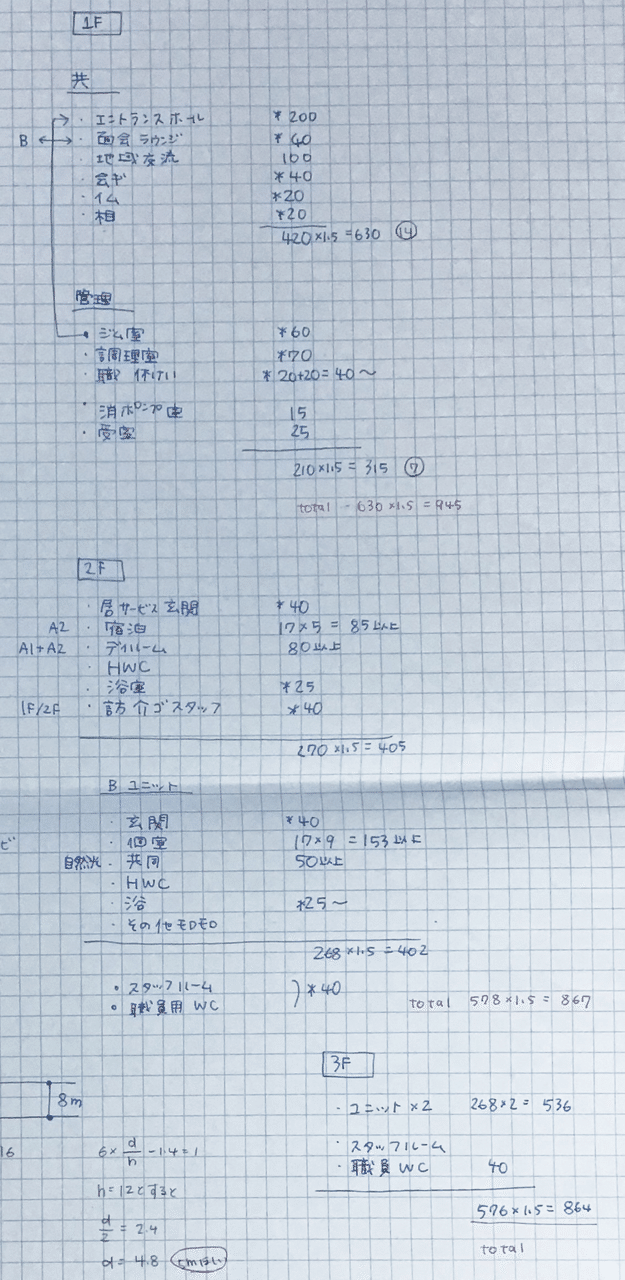

「ステップで攻略するエスキース」の中では全室リストというものを作っていたのですが、今回は吹き抜けや大空間などの立体的な構成を考える必要のあるものがなかったので単純なリストを書きました。

ボリューム把握が目的なので、室名がわかる程度の名称と面積のみです。面積が適宜の室に関しては、✳︎をつけるルールとしていました。

最後の最後に調整しろとして残しておくイメージです。

本当に恥ずかしいのですが、問題文の書き方では全体をきちんと把握できないので、自分で書き直すイメージです。

R2の場合ですと、共用部門、管理部門の他にA.居宅サービス部門とB.居住部門(3ユニット)あり、それらをどう3フロアに分けていくかを考えます。

もう面積だけです。仮にでもいいので1階、2階、3階と振り分けて面積を足していきます。

もし一部がはみ出たりした場合は別のフロアに動かしても良い機能を移動させます。

試験中のわたしはユニットは1フロア2ユニットまでしか入らないこと、1ユニットと居宅サービス部門はほぼ同じくらいの面積が必要ということから、2階に居宅サービス部門+1ユニット、3階に2ユニット、残りの共用・管理部門を1階に納めようとあたりをつけました。面積の合計から考えて総3階になりそうだという意識もありました。

R2の室の読み取りで迷った点や気になった点は4つほどありました。

1つ目はユニット玄関の読み取りが難しかったですね。

設計資料集成などで設計において気をつけるべきポイントなどおさらいしておいて良かったと思いました。

試験後にも、この玄関を含めた空間の構成が合否を分けるポイントになったのではという説もありました...。

2つ目は「その他介護に必要な室等は、適切に計画する」という文言です。

普段解いていた課題には、汚物処理室や洗濯室、リネン室などがありましたが、具体的な指示がなかったためです。

これらの室がその他介護に必要な室なのかどうか悩み、結局面積に余裕がありそうなこと、計画しても減点にはならないだろうという憶測で計画しました。

3つ目は宿泊室などにテラスまたはバルコニーを求められている点です。

高齢者介護施設は法的採光が必要なので、隣地境界線からの距離はしっかり検討しなければと思っていましたが、バルコニーがつくこともしっかり考慮して検討しないと採光がアウトになる引っ掛けだろうか...と思いました。

一度課題で引っ掛かっているポイントなので、絶対抑えるぞ...という気持ちになった事を覚えています...。

4つ目はスプリンクラーポンプ室とアラーム弁室ですね...わたしの通っていた講座では高齢者介護施設にはスプリンクラーが求められることが多いということで対策はしていましたが、まさか出るとは...

しかも今回は床面積の合計の上限が3000m2なので、なんとスプリンクラー設置で緩和を使えば面積区画不要では...ということでわたしは竪穴区画も防火設備で設計しました。あんまり採点に関わらなそうですが、本番はすごく迷いました。

これで大体の建築の概形、箱となる部分が決まりました。

ここから先は埋めていくだけです。これから先、構成(何階に何を配置するか)は変えたりしないほうが良いと思います。同じ部門の室が切り離されすぎていると良くないです。

5.スパンを決めて室の配置を検討(ちびコマ・バイコマ)

ちびコマ・バイコマ・1/400のどれを描くべきか、はよく聞く議論ですが、わたしは全て描いています。

本当は慣れてきたら省いて時間短縮を図りたかったのですが、本番までに慣れるところまで行きませんでした...

ちびコマではスパン割りの仮決めとコアの仮決めをします。

まずR2の課題は基準階型風だったので、3階(2階)の宿泊室の大きさからスパンの検討をしました。宿泊室には面積指定があるので納まるスパンというのは大体決まってきます。(ちびコマの右側に何やら検討していますね)

さらに宿泊室の量が多く、南北に配置しようと思いました。それとコアの位置を検討してくと自ずとスパンが決まっていきます。

均等なスパン割になれば良いですが、先に概形を決めているのでそこからの足し引きでスパンを決めます。

まずコアの分と宿泊室で長辺方向は7スパン欲しいです。となると1スパンは6mとなります。そうすると宿泊室を17m2以上確保するためには短編方向は8m欲しいです。

建築全体の短辺は21~24mと決めた場合、南北に8mなので真ん中は6m程度でOKですね。

ここでスパンを仮決めとしてバイコマにうつります。

バイコマではコアの詳しい配置や全ての室の配置を検討します。

大体廊下の寸法なども見ながら配置しています。

ここでコアがうまく入らなかったり、スパン割りが原因と思われる不具合があったらちびコマにもどって検証しても良いです。

6.1/400を描く

わたしは作図時間の短縮と確認のために1/400を描いていました。バイコマでほぼ概形はできているのでこのまま1/200で製図できれば良いのですが、

なんだか細かいところで迷って手が止まってしまったり、問題用紙に戻って色々確認しながらだと時間がかかったりしていたので

これを何も考えずに書き写せばOKという1/400を描きます。

PSとかも図示していますし、描くべきキッチンや食事スペースなどもメモしています。外構計画もしています。

ちなみにこの図面の配置は解答用紙と同じ配置になっています。断面の検証は大事なところの高さだけ確認しています。

実際に線引きした答案と再現図に関してはすごく悩んだのですが、あまりお見せできるようなものではないので本当に本当に気になる方のみ、有料とさせてください...

何か皆さんのお役に立てれば嬉しいです。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?