連載日本史205 日露戦争(3)

日露戦争の講和会議は、米国ポーツマスで開かれた。日本側の全権は小村寿太郎外相、ロシア側の全権はウィッテである。交渉の結果を受けて調印されたポーツマス条約では、日本の韓国における指導権・保護権が認められ、ロシアは日本に旅順・大連の租借権と長春・旅順間の鉄道(南満州鉄道)およびその付属地の利権を日本に譲渡した。また、北緯50度以南の南樺太も、日本に割譲され、沿海州とカムチャツカでの漁業権も認められた。

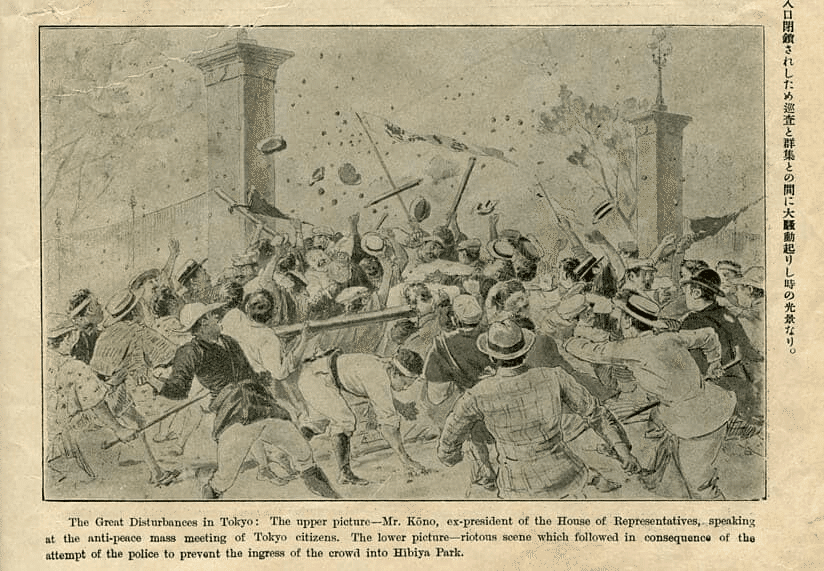

日露両国ともに、これが精一杯の妥協だった。どちらも戦争を継続する余力は残っていなかったのだ。結局、日本は租借権や領土の割譲は得たものの、賠償金は得られず、それに憤慨した民衆たちが暴徒と化し、講和反対を唱えて内相官邸や警察署などを襲撃するという日比谷焼き打ち事件が起こった。日露戦争の戦死者は日清戦争の八倍以上。それだけの犠牲を払ったのに賠償金が取れないとはどういうことだという不満が爆発したのだ。冷静に考えてみれば、相手方にも多数の犠牲者が出ているわけだし、ここで講和に持ち込まなければ日本という国家そのものが破綻することは理解できたはずだと思うのだが、集団化した狂気は容易に暴走するものである。民衆の怒りの矛先は、仲介の労をとった米国にも及び、米国公使館も襲撃の対象になった。この後、米国の対日感情は、満州を巡る権益から締め出されたことや、人種差別意識などとも相まって、急速に悪化していくことになった。

ポーツマス条約で得た南樺太には、樺太庁と樺太守備隊が置かれ、漁業・林業・石炭・パルプ・製糸業などを中心とした植民地経営が進展した。また、南満州(関東州)には関東都督府が置かれ、国策会社である南満州鉄道株式会社(満鉄)も設立された。その後、4次にわたる日露協約を経て、満州支配における日露の勢力範囲が定められた。対米関係では、桂・タフト協定で日本の韓国支配と米国のフィリピン支配を相互承認し、続いて桂・ハリマン協定で満鉄を日米共同経営とする方向性が打ち出されたが、国内の反対により中止された。日露戦争最大の激戦地で会った遼東半島を含む満州の権益は国民の多大な犠牲によって勝ち取ったものであるとの認識が強く、米国に漁夫の利を許すべきではないという意識が働いたためであろう。

急激に頭角を現した帝国主義国・日本に対して、米国で露骨な排日運動が起こる。カリフォルニア州では日本人学童の隔離問題が起こり、日本人移民に対する排斥運動が高揚した。日露戦争終結からわずか二年後の1907年に日本で制定された「帝国国防方針」では、既に米国を仮想敵国のひとつとして想定している。日露戦争での薄氷の勝利は日本の民衆を狂わせただけでなく、米国社会に巣食う人種偏見のパンドラの箱をも開く結果をもたらしたのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?