連載日本史212 明治の文化(3)

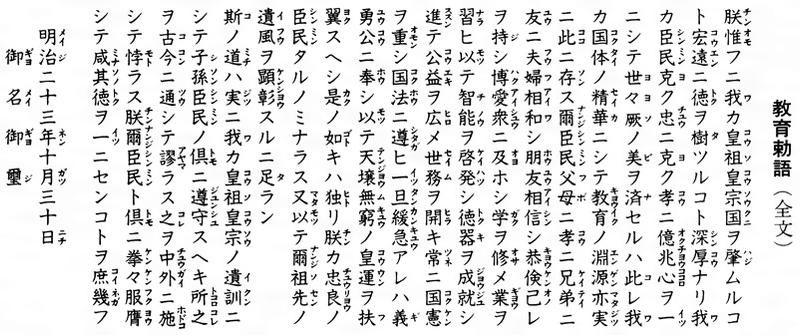

明治の文化は教育の普及によって支えられていた。1872年公布の学制では、フランス型の教育制度をモデルに小学校教育の普及が進められたが、当初の就学率は男子40%、女子15%にすぎなかった。1879年の教育令ではアメリカ型の学校制度を取り入れて地方の自由度を高め、就学期間の緩和が実施されたが、翌年には一転して中央集権化に向かい、政府の監督責任を強調した改正教育令が公布されている。さらに1886年、森有礼文相のもとで公布された学校令では、ドイツ式の学校制度へと転換し、高等小学校・中学校・師範学校・帝国大学などの学校体系が整えられた。1890年の小学校令では義務教育の期間が尋常小学校4年間と明確化され、忠君愛国思想を根付かせるために教育勅語が発布された。翌年には高等中学校の教員だった内村鑑三が、教育勅語への拝礼を拒んだために非難を浴びて教職を追われるという不敬事件が起こっている。

こうしてみると、明治の教育制度は、最初の十年こそ自由主義的要素が見られたものの、その後は一貫して国家統制を強める方向での制度変更がなされているのがわかる。日清・日露戦争を経た国家主義の高まりも背景にあったのだろう。1903年には小学校の教科書が国定となった。日露戦争後の1907年には義務教育期間は6年に延長され、就学率も95%に達した。就学率の向上は喜ばしいことだが、その背景にはやはり帝国主義世界におけるナショナリズムの強化があったことは否めない。学校令で東京大学が東京帝国大学と改称され、その後も各地に帝国大学が設立されたことや、憲法の名称が大日本帝国憲法と定められたことも、当時の世相を如実に反映していると言える。とにかく「帝国」ばやりの世の中だったのだ。

教育水準の向上に伴い、私学の創設も相次いだ。江戸時代末期には既に福沢諭吉が慶應義塾を開いていたが、明治に入ると立命館・同志社・学習院・専修・法政・明治・関西・関西学院など、現在も残る大学の前身となる私学が次々と開学した。大隈重信は早稲田大学の前身となる東京専門学校を創立し岩倉使節団の一員であった津田梅子は津田塾大学の前身となる女子英学塾を創立した。官立・私立を問わず、こうした教育熱の高まりが、日本のジャーナリズムや近代文学・科学の発展を促す母胎となったのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?