連載日本史97 室町幕府(3)

南北朝から室町にかけての動乱期に権限を拡大した有力守護たちは守護大名と呼ばれた。1368年の応安半済令により、各地の荘園・公領の半分は守護の実質的な支配下に置かれるようになったが、15世紀に入ると、守護請(うけ)という形で、荘園領主や国司が一定額の年貢上納を条件にして、守護に現地の支配権を全面的に委ねる例が続出し、荘園公領制は解体して守護領国制へと変わっていった。

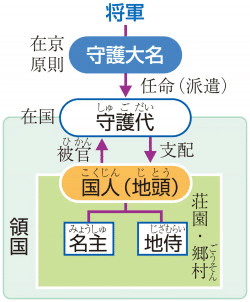

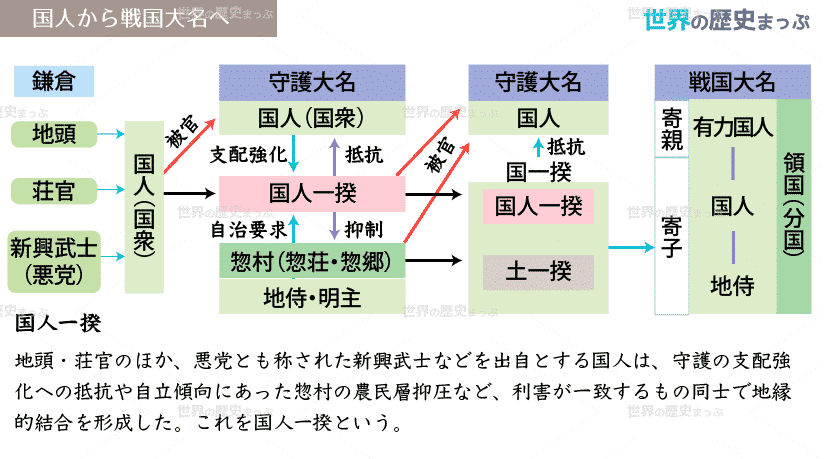

とはいえ、守護大名が実際に現地で支配権をふるっていたわけではない。守護は在京が原則とされ、実質的な統治は現地派遣の守護代に委ねられた。いわゆる「お代官様」である。一方、生え抜きの地侍や悪党と呼ばれた新興武士などを出自とする国人(こくじん)たちは、利害をともにする地縁によって結びつき、国人一揆と呼ばれる連合体を組織した。国人一揆は時には代官に抵抗し、時には代官と手を組みながら、自治的な地方支配を強めていった。

こうしてみると、室町時代の政治・経済の土台は、各々の利益追求を第一にした地縁的結合体にあり、現代の制度に当てはめて考えてみると、地方分権型資本主義の様相を呈していたようだ。明(中国)から「日本国王」の称号を得て、権力の一元化や中央への権力集中を図った三代将軍義満の治世は、むしろ例外的な存在であったと言えよう。義満の死後、四代目将軍となった義持は、宿老会議を組織して合議制を採るとともに、明との勘合貿易を中止するなど、父の義満の治世を真っ向から否定する政策を実施した。

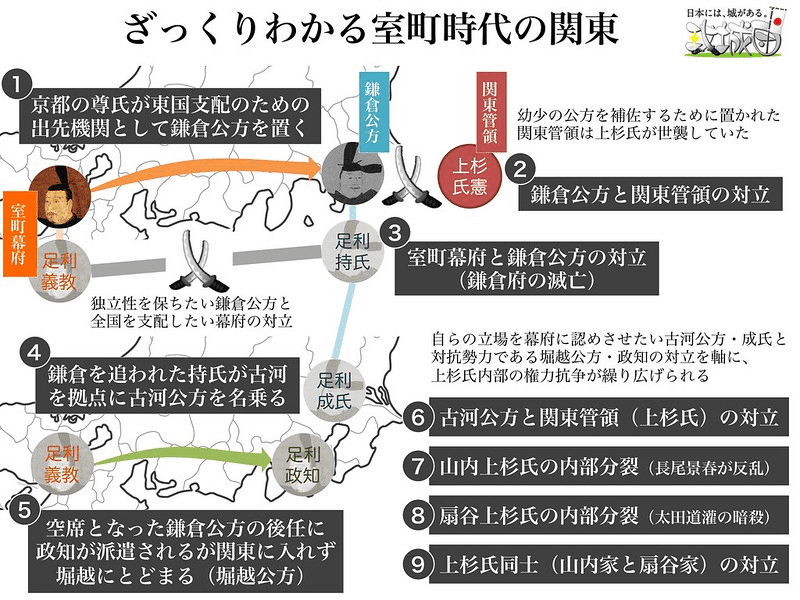

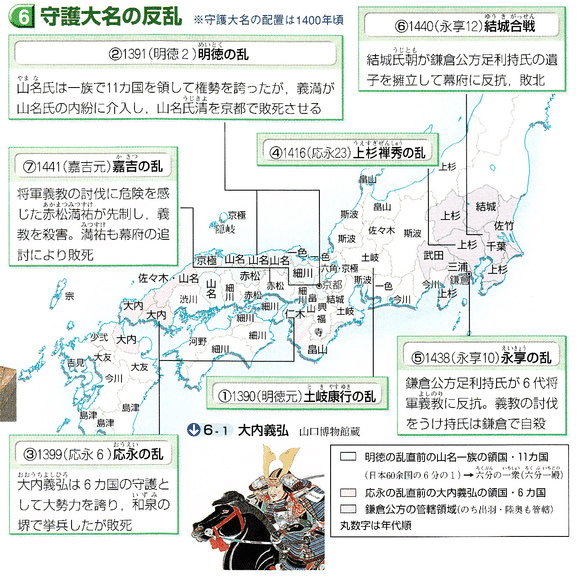

京に本拠を置いた室町幕府にとっての火薬庫は、かつて幕府が置かれていた鎌倉を中心とする関東地域であった。義持時代の1416年には、鎌倉公方足利持氏と関東管領上杉氏憲(禅秀)が対立し、義持の支援によって持氏側が勝利した。ところが義持の死後、六代目将軍となった義教(よしのり)が義満治世を復活させ、将軍独裁を強めようとしたため、1438年、持氏が反乱(永享の乱)を起こす。義教は関東管領上杉憲実(のりざね)と組んで持氏を討つ。すると持氏の遺児を擁した下総の結城氏朝が兵を挙げ、追討されるといった具合である。

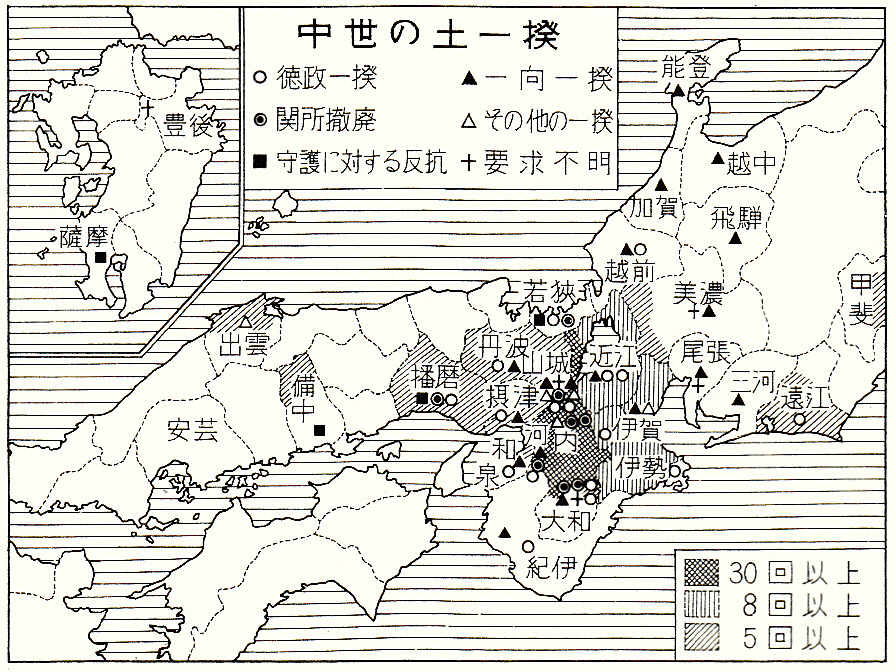

地方の政情不安は中央にも大きな影響を及ぼした。1441年、嘉吉の変が起こり、播磨国守護の赤松満祐(みつすけ)が将軍義教を謀殺。満祐は追討されたが、政治的・軍事的空白が生じた京都では、数万人の土民による嘉吉の土一揆(徳政一揆)が起こった。幕府は一揆を鎮圧できず、要求に応じて徳政令を発布し、借金の帳消しを認めた。幕府の求心力の低下を象徴するような事件であった。

室町時代に広まった「一揆」とは、時代劇などでは農民が鋤(すき)や鍬(くわ)を取って立ち上がるイメージがあるが、もともとは「揆(行動)を一にする」の意味で、特定の集団が目的の達成に向けて共同行動をとることを指した言葉である。その中で、土民(農民や商工業者などの庶民)によるものを特に土一揆と呼び、債権破棄の徳政令公布を要求するものを徳政一揆と呼んだわけだ。一揆は将軍交代などに伴う政治的空白に乗じて行われることが多く、1428年の正長の徳政一揆に始まり、播磨の土一揆、伊勢の徳政一揆などを経て、嘉吉の徳政一揆に至ったのである。徳政一揆の襲撃の的となったのは酒屋・土倉・寺院など、高利貸を営んでいた金融業者であった。こうしてみると、徳政一揆の増加は、この時期の日本で既に初期資本主義が芽生えつつあったことを示唆しているとも言える。

資本主義の原動力は人間の欲望である。室町時代に急増した一揆は欲望パワーの発露のひとつと解釈してもよいのではないか。高利で金を貸す方も、借りておいて暴動で借金をチャラにしようともくろむ方も、条理よりも自らの欲に忠実に行動しているわけで、各々の欲が社会を流動化させ、結果的に経済を活性化させているという側面は否めない。むろん、その副作用は、さまざまな形で社会を蝕んでいく。室町幕府はその欲望パワーをうまく制御できず、機能不全に陥ったのではないかと思われるのだ。十五世紀後半、八代将軍義政の時代になると、その傾向は更に激しくなる。そして各々の欲望の複雑なもつれが、中世最大の戦乱である応仁の乱を引き起こしたのであった。