連載日本史141 元禄文化(1)

十七世紀半ばから十八世紀初頭にかけての文化を元禄文化と呼ぶ。上方(京都・大坂)を中心とした、現世色の強い文化であった。

江戸時代の文化において宗教色が薄れたのは、寺請・檀家制度により、宗教が統治の道具として、完全にシステムに取り込まれたことに原因があると思われる。宗教に代わって精神文化を担ったのは学問であった。朱子学では、藤原惺窩・林羅山に始まる京学派が幕府の思想的基盤を担った。将軍家光に仕えて父羅山とともに「本朝通鑑」を編集した林鶯峰(がほう)、家綱以来五代の将軍に仕えて初代大学頭に任じられた林信篤など、徳川将軍家の傍らには常に林家の姿があった。また、加賀藩に仕えた後に将軍綱吉の侍講となった木下順庵、家宣・家継に仕えた新井白石、吉宗の侍講となった室鳩巣も京学派である。同じ朱子学で土佐を中心に発展した南学派からは、朱子学と神道を結合させた垂加神道を唱えた山崎闇斎や、家老として藩政改革を進めた野中兼山が出た。いずれも大義名分と秩序を重んじる点では共通しており、封建社会の支配層の学問として重んじられたのも理解できる。

同じ儒学でも、朱子学を批判し、「知行合一」を説いて実践を重んじた陽明学の一派もあった。中江藤樹は孝を道徳の基本原理とし、郷里の近江小川村で私塾を開いて教育に尽くし、近江聖人と呼ばれた。藤樹に学んだ熊沢蕃山は、岡山藩主池田光政に仕え、藩政改革に協力している。一方、朱子学や陽明学を後世の解釈として批判し、孔子・孟子の教えに立ち返ろうとする古学も広まった。会津の兵学者で「聖教要録」を表した山鹿素行、京都に古義堂を開いて民衆に開かれた儒学を目指した伊藤仁斎・東涯、柳沢吉保に仕えて経世論を説いた荻生徂徠と弟子の太宰春台など、現実の政治や社会への働きかけにおいて、儒学の諸派が果たした役割は大きい。

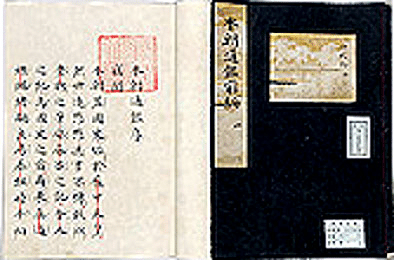

歴史学においても、大義名分を重んじる朱子学の影響が見られた。先述の林羅山親子による「本朝通鑑」は、神武から後陽成までの通史を記した編年体の歴史書であるが、徳川光圀によって編纂が始まった「大日本史」は紀伝体で書かれ、大義名分論による尊皇色が強い。山鹿素行の「中朝事実」には中華思想を排した日本中心思想が見られ、新井白石の「読史余論」は武家政権の発展を段階的に論ずるなど、合理的かつ実証的に歴史を説明しようとする各々の史観がうかがえる。「大日本史」の尊皇史観が水戸学の基礎となり、幕末にはそれが倒幕思想へと繋がっていくという皮肉な結果になるのだが、もちろんこの時代の人々には知る由もない。

儒学の祖である孔子は、「民の義を務め、鬼神は敬してこれを遠ざく。知と謂ふべし」と述べている。死後の世界や霊魂のような人知を超えた存在については自分の学問の領分ではない、知り得ない事と知るべき事を明確に分けて考え、現実の世界に即して考察し、判断し、行動することが学問の王道なのだということだろう。そういう意味では、江戸時代の日本ほど孔子の教えを忠実に体現していた社会はなかったのではないかと思われる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?