雫を落として

涙をぐっと堪えて、歩いていた。

雨上がり。

傘をさす人はなく、すれ違う表情を見ればどこか晴れやかで。

「雨が降っていればよかったのに」

灰色の雲の隙間から、光の線が柔らかく差し込む。

私は空を睨んだ。

雨が止みさえしなければ。

雨が止みさえしなければ、

泣いていても、傘で見えなければ誰にも気づかれない。

雨が止みさえしなければ、

嗚咽も、鼻をすする音も、誰にも聴こえない。

あの人が居るはずもない思い出の喫茶店に行って、感傷に浸って泣きそうになりながらの帰り道。

脚が、重たい。真っ直ぐ進めない。

前を向くのが辛くなって、そっと後ろを振り向いた。

「行ったことがない」と話したらあの日快く連れていってくれた店が、少し離れたところに見えた。

「全然進めてない」

呆れた。

今となっては過去のことなのに、もう戻ることは出来ないのに、喫茶店から離れてしまうとあの人と離れてしまうように感じるのか、踏み出す力が湧かないのだ。

もう、離ればなれになっているというのに。

未練がましい女だ。

あの日も雨が降っていた。

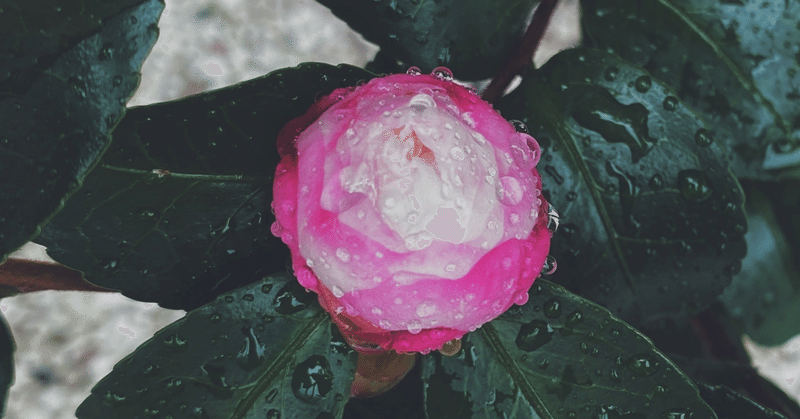

冷えた空気のせいか、薄鼠色の塀から覗く寒椿の紅が濃く、色っぽく思えた。

傘を並べて歩いていた。

もっと近くで声が聴きたくて傘を傾けた。

私の傘があの人の傘にぶつかった時に弾けた雨粒が、とても綺麗だった。

「今日も可愛いよ」

照れ笑いをしながらそう伝えてくれた。

私は嬉しくて、恥ずかしくて、傘で顔を隠して。

信号待ちで俯きながら、水たまりにうつる恋人を眺めて。

幸せなひと時。あたたかくて、眩しい思い出。

もう、あの人はいない。

もう、あの日には戻れない。

もう、あの雨は降らない。

もう、終わったのだ。

言い聞かせて、下唇を噛んだ。

閉じられた傘を握る手に力が入る。

ばたばたばたーー

羽音がしたと思ったら、頭に冷たい雫が降ってきた。

木の下で立ち竦んでいた私に、葉に溜まった雨水が落ちたのだ。

頭上の枝が揺れていた。

艶のある濃い緑の葉が生い茂っている。

その中で、冬の羽毛でふくふくと丸くなった雀たちが羽をばたつかせながら枝から枝へと跳ねていた。

顔が濡れたと分かった途端、今まで我慢していたものが堰を切ったように溢れ出した。

耐えられなかった。

本当は声を上げて大人気なく泣きたかったのだと、初めて気づいた。

雀たちは私の心など知らず、跳ねては露を落としていく。

何やら会話をしながら、じゃれあいながら、大きな椿の枝葉から雨を降らせた。

泣いていいんだよ、と言われた気がして、私は人目もはばからずに泣いた。

寂しい。会いたい。別れたくなかった。

好きーー

言えずに隠していた言葉が、ぼろぼろとこぼれた。

良い子に思われたくて「私は平気」と言った。

良い子に思われたくて「今までありがとう」と言った。

「会いたい」と言って困らせてしまった自分を責めて、それ以上は言わないようにと口を噤んだ。

雀が弾くように落とす雫につられて、私の中に溜まっていたものが、一粒、また一粒と落ちる。

「今でも貴方を愛しています」

大きな想いが、水たまりの中に音をたてながら飛び込んでいった。

#創作大賞2022 応募用です。読んでくださってありがとうございます。

「あの人」と「私」が幸せになれるお話を、もう少し長く、短編でいつか書いてみたいです。

その中では、どうかふたりで幸福になって欲しい…

読んでくださりありがとうございます。 サポートしていただけたら、泣いて喜びます… サポートは、飼い猫ちゃんの快適な暮らしのために使っていきたいと思っております。 なにとぞよろしくお願い申しあげます。