宮崎県 婚姻数大きく減少し過去最低に

宮崎県の婚姻数が大きく現象し、過去最低になったそうです。

国の人口動態統計によりますと、宮崎県内の婚姻数は2017年から2019年までは4600件台で推移していましたが、新型コロナの影響により出会いの機会が減ったことなどで2020年から3年連続で減少しています。

特に去年は3805件で、前の年に比べ485件、率にして10.5%減少、過去最少の婚姻数となりました。 また、合計特殊出生率は1.63で、全国2位となっているものの、出生数は7136人とこれまでで最も少なく、この30年間で約4割減少しました。 少子化については、婚姻数の減少に加え生涯未婚率の上昇や15歳から49歳までの女性の人口減少も大きな要因になっています。

宮崎県は、合計特殊出生率の目標を2026年までに「1.8台」に設定し、子どもを産み育てやすい環境づくりを進めていくことにしています。

婚姻に関しては、コロナもあり結婚式も行いにくい状況でしたから、一旦下がっていくのは仕方がないにせよ、ちょっと減り過ぎな感じがします。

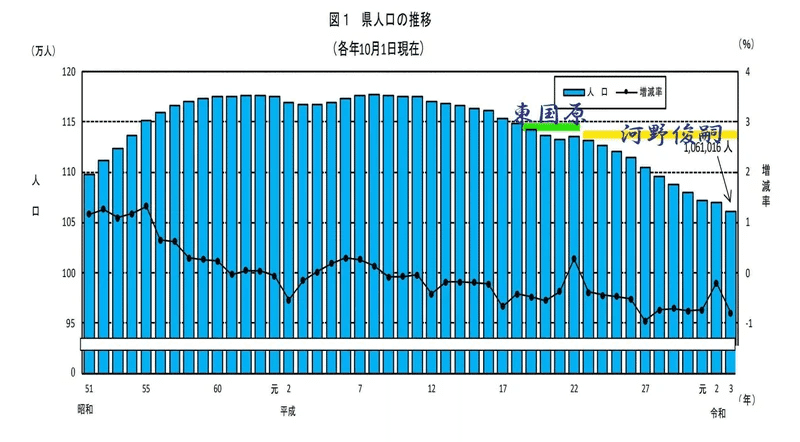

このNoteでは何度貼り付けたかわからない、宮崎県の人口推移と人口ピラミッドのグラフです。

2022年の全国の合計特殊出生率は過去最低の1.26。しかし、宮崎は全国2位の1.63。「子供を増やす」のに必要なのは金をばらまくことではないのでは?という話。という記事を以前書きましたが、今の宮崎により重要なのは、「学校を卒業したての若者が地元の安定した事業で働けること」ではないかな、と思うわけです。

それがないから出生数も減り、人口も減るわけですよ。

乱暴な言い方をすれば、国力とは人口です。欲を言えば労働人口です。

県力というものがあるとすれば、それも労働人口なわけですよ。

宮崎県は合計特殊出生率を1.8台に設定しているわけですが、それだと極端に言えば宮崎県から更に民間企業がなくなり、出産年齢(労働)人口がどんどん県外に流出して、医者や公務員のような職業しかなくなれば「出生率」は上がります。当然、「出生数」は過去最低を更新し続けるでしょうが。

そのあたりが宮崎県に対してなんの熱意も持たない県外出身の知事をトップとする役人が定めた小賢しい目標設定だと思いますが。

子供を生むということについての県が定める目標は「出生数」で有るべきで、その前段階としての重要な要素である「婚姻」も「率」ではなく「数」で目標は設定すべきでしょう。(最近は別に婚姻しなくても子供を生まれる女性も多いようですが。)

このNoteでは毎回同じことを書きますが、本当に合計特殊出生率を上げ、人口を維持したいのであれば、労働生産性の極めて低い農業や観光業へのバラマキ、あるいは老人向けの優遇施策を削減して、出生率の高い地方に安心して働ける労働生産性の高い大企業を移転させていくことのほうが重要だ、と個人的には思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?