身体とデザインが交わるとき

※このnote記事は、武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコース 「クリエイティブリーダシップ特論II」 の課題エッセイとして記載したものである。

第6回ゲストは、九州大学芸術工学研究院で教えていらっしゃる、古賀徹先生!哲学を専門とし、昨年「デザインに哲学は必要か」という本も出版された古賀先生が語る「インダストリアル以後のデザインとリーダーシップ」とは?

▶︎残存する「工業化時代のデザイン思考」

古賀さんによると、工業化時代の名残はデザインのあり方にもいまだ色濃く影を残しているそうだ。例えば、機械による大量複製を前提としたプロトタイプの制作や、徹底的な効率化を求める合理主義的機能主義、PDCAサイクルによる品質管理、精密すぎるマーケティング調査・・・などである。

こうした状況では、もはや新しいものは全く生み出せないと、危機感を感じるとお話しいただいた。

というのも、上記のような環境においては、本来デザインに必要な「有機性」が忘却(+ないがしろに)されてしまうからだという。

現代のデザインはいわば、ビリヤードの玉をキュー(打つ時に使う棒のこと)で打っているだけの、機械的な状況で生み出されているものが非常に多くなっている。

たとえ工業デザインにおいても、製品のプロトタイプを発案・構想する時には、この有機性の論理が働くと仮定すると、これからの世界で何か新しいものを生み出したいのであれば、工業化以前の時代のデザイン観念に立ち返る必要があるのだろうか。

▶︎「構想」とは何か

ものごとを具体化する「構想」を考えるとき、不可欠になるのは「概念」である。こうした明確な概念によって裏付けされているからこそ、リアリティがあり、思わず見入ってしまうのだ。

デザインしているのは何も考えているときや、具体的な形に落とし込む作業中だけではない。

「目は口ほどにものをいう」といったことわざがあるが、まさに私たちの眼は「見ているときですら、デザインを行っている」のだという。眼による判断も非常に大きなウェイトを占めるのだそうだ。

こうした眼の力もあいまって、概念→構想→形という流れが初めて成立する。

ディぜニーニョとは、イタリア語で「素描」という意味であり、いわゆるデッサンのことを指すが、有機的なプロセスには、この「手」による身体的な介在がとても重要なのである。

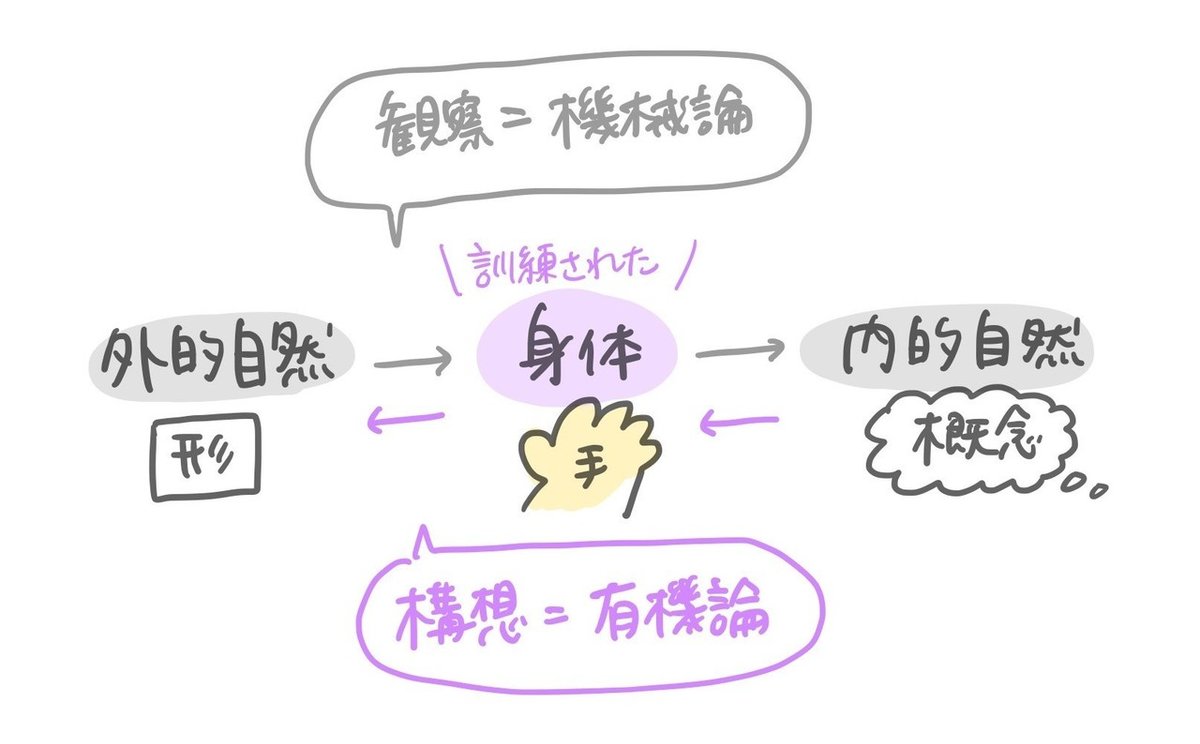

内的に発生する「概念」は、訓練された「手」によって「構想」となり、外的な「形」へと姿を変えていく。身体的であればなんでもいいわけではなく、訓練された身体による判断を伴うことが不可欠なのである。

先ほど述べた機械的アプローチは、外的な形ありきで構想→概念と進んでいくため、有機的なアプローチとは真逆の進め方となるらしい。

確かに、上記のフローを聞くと、有機論的アプローチの方がしっくりくる部分が多いように思った。

▶︎「構想力に富んでいる」とは

古賀さん曰く、構想力に優れている鋭敏な人々とは、「互いに遠く離れた異なった事物の間に、それらを結びつけている何らかの類似関係を見つけ出し、自分たちの足元にあるものを飛び越えて、遠く隔たった場所から自分の扱っている事柄に適した論拠を探し出してくる」能力に溢れた方をいうのだという。

難しい言葉が並んだが、要はまだ見えていない第三項的な共通項を見つけ出し、しっかりとした根拠を与えられる能力のことだと理解した。

人から常に溢れ出てくる「議論」をそれ単体として受け止めるのではなく、聞きながら、共振しつつ、探っていくプロセスなのだろう。

▶︎理想的なデザインのバランスとは

ここまでは機械論的アプローチ=工業化時代のデザインの残存、といった形で、好ましくないもの、といった述べ方をしてきたが、古賀さんがいうには、実はデザインは機械論と有機論の2つの融合物であるべきなのだという。

工業化時代には、多くの場合「指導者」的存在がいたため、目標を定めることで人々を動機付け、工程を管理することを重じてきた。

しかしながら、現在のようなポストインダストリアル時代においては、「指導者」の役割が絶対的存在から、助力型へと変貌してきている。

解のない問題が増えてきたからこそ、状況を全体的に理解し、問題を解決しうるキーとなる概念を創出する必要があるのだ。そのために、指導者として求められるのは、管理に基づいた指示ではなく、身体を動かしながら、見方を変えて、思いもよらなかった解決操作を見出すイマジネーションなのである。

古賀さんは、こうした能力のことをリーダーシップではなく、「クリエイティブ・フォロウィング(Creative Following)」と呼んでいた。

状況に生命を通わせる第三項を常に提示し続けられる身体性を伴うものだという。手による結合と機械的な結合が交わる融合点こそ、ウィリアム・モリスの言うdesigningなのだそうだ。

全体的に難解な部分も多くあったが、実際に手を動かすことを重視する必要があるのは、手を動かしつつ考えをサポートする仕事をしている私にとっては、とても意義ある再発見だったように思う。

▶︎おまけ:院生からのQ&Aコーナー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?