好きなバンドが活動休止する

部屋の隅に、うずくまっている子供がいる。

わたしはこの感情という子供と、話をしなければいけない。

好きなバンドが、2021年いっぱいで活動休止する。

THE PINBALLSという、かっこいいバンドだ。

わたしの日々を変えた彼らと、わたしのこと、部屋に散らかった写真を拾い集めるように、話をしよう。

感情よ、手伝っておくれ。

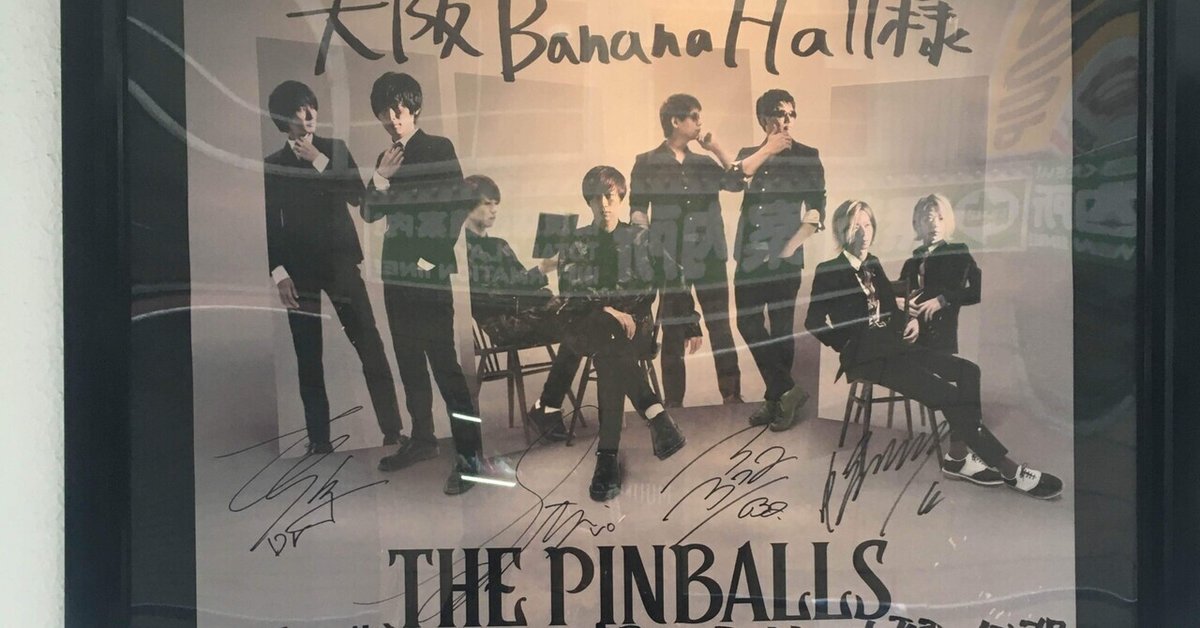

↑初めて行ったライブのポスター。左から、Ba森下、Vo古川、Gt中屋、Dr石原(敬称略)。

1 インターネット上の衝突

ニンジャスレイヤーというアニメが、インターネットで同時配信されていたときのことだ。

わたしは遠隔地の友人と、通話をしながら同時に視聴するという楽しみ方をしていた。

ご存知の方はご存知であろう、大変おもしろい作りのアニメだった。わたしと友人もおもしろく見ていた。

「エンディング毎週変わるんだ」「1話完結形式だね」などと呑気に言っていたら、3話、これは来週に続くんだな、という回、流れたエンディング曲が、劇場支配人のテーマだった。

間違いなく、「アイエエエの曲」だった。ニンジャスレイヤーが「アイエエエの小説」であるように。

劇場もブリトー兄弟も、作中には一切描かれていない。だが、ネオサイタマに、ある、と言い切れる説得力が、随所に宿る迫力から感じ取れた。

イントロから漂う仄暗さ、シリアスな中にどこかおかしみのある歌詞、息の詰まりそうなほど切迫した歌声と演奏、潔い短さで強い印象を残していく鋭い曲。

それは、楽曲という媒体で、表現の手段を変えて描かれた、作品の本質だ。

わたしと友人は二人してすごい、かっこいい、知らないバンドだ、どんな曲があるんだろ、と言ってそのときYouTubeで聞ける曲を全部聞いて、そしてわたしはそのとき買えるCDを全部買った。

衝突だった。ひきこもりオタクと、ロックンロールの。

ところで、ニンジャスレイヤーアニメイシヨンという番組はアニメのあとに各回エンディングのアーティスト等をゲストに迎えたスカム番組をやっていて、そこで「はじめて本を読む人にもおすすめです」と言っていた古川さんがとても印象的でよく覚えている。

息をするように読書をするオタクとは、読書の意識が違うものなんだな、という感慨があった。

2 蛇の内臓

おまえは失敗作だな、と親が言った言葉は、別に毒ではなく、わたしを苛んだりはしなかったけれど、目につかないようにと頭上の棚に仕舞ったはずのその言葉は、ふとしたときに落ちてくる。

わたしは毎度頭にぶつけて、片付けながら、そうだな、と返事をする。

妹が遠くの土地に落ち着いたという。

わたしは一人暮らしを始めるか、それとも田舎で快適に暮らすか、思案していた。

親と仲がどうこう、という訳でもなかった。

穏やかで凪いだ状態を保たせることに、数年間、わたしは執心していた。

現状を変える、ということには、エネルギーが必要だ。保つ方が、よほどラクな道だった。

瀬戸内海の島のひとつだった。本州とは海で隔てられていて、街は映画館のような、別の世界だ。

テレビやインターネットを通じて、わたしは別の世界のいろいろな話を聞く。

行ってみたい。

苦労をしようが辛かろうが、それがなんだ。のたれ死ぬならそれでいい。

ただわたしは、行ってみたいのだ。きっと、楽しい。何も見ずに、何もせずに、ラクに生きていくことになんの楽しさがある。

わたしは、好奇心の叫び声を聞いていた。

逃げ出さないようにと、左手でそれの頭を掴んでいた。

その日も、穏やかで凪いだ日だった。好奇心を宥めすかすように毎日眺める白いノートパソコンから、音楽が聞こえた。

地を這って生きる、毒蛇の歌だった。

暗い地下通路、叫ぶような歌声、荒地の砂に似た乾いた音。

剥製のように生きるよりは、いっそ死んだ方がまし。

おまえは、失敗作だな。親が捌いた魚の内臓が捨てられるのを見ていた。

そうだな。でも、仮に成功していたとして、そのわたしは、楽しく生きているだろうか。

押さえつけていた左手を緩めた。

蛇がすり抜けていく。海を越えて、不恰好に、踊りはじめる。

きっとこのとき音楽がなくても、いずれわたしの好奇心は別の形をとってわたしを悩ませただろう。

蛇の姿になったこと、そのことがしっくりと馴染むこと。よい言葉と音に、よいタイミングで出会ったのだ。

メロディを口ずさみながら、蛇は楽しく生きている。

3 不安と星

ミニアルバムNUMBER SEVENの情報が出て、曲名を見ながらどんな曲だろう、と想像する時間は、星をつなげて星座にするような楽しさがあった。

それと同時に、不安もあった。メジャーデビューなのだ。

わたしは一人暮らしを始めていた。

CDはそんなにたくさんも持っていけない、と言いつつ、彼らのものは全部持ってきた。

白い部屋の壁に貼ったPLANET GO ROUNDのポスターは宇宙の入り口で、さよなら20世紀のステッカーをはさんだスマートフォンは、きっと蓄音器だった。

わたしは、彼らの音楽の世界を歩いていた。

歩きながら、ロンサムジョージのことを考えていた。

彼らの描く世界にはわたしの知らないものがたくさんあった。

違う世界の話のようなのに、調べるとたしかに同じ世界のことで、わたしはそれが好きだった。

まだまだわたしの知らないことがたくさんある世界なのだ。彼らはその象徴のようでもあった。

ただ、ロンサムジョージのことをわたしは知っていた。

種としての絶滅を待つだけの、1頭の亀。

彼らの音が聞こえるのを、わたしは待った。

モノトーンのパッケージに収まっていたのは、乾いた手触りの音だった。

言葉は売るために画一的なカットを施された宝石ではなく、劈開した表面の鋭く反射する光、手の中でころがして矯めつ眇めつ、夢中になっているとき、奥底に見える虹色にはっとする。星だ。

かっこいいな。わたしはそう思った。

その一言ですべて足りるのだった。

そういえば、わたしカルタゴ滅ぶべしも知ってたな。

偶然に知識の範囲が重なったり重ならなかったり、それだけの話だ。

きっと同じ世界を見ている。星のある夜だ。

4 雷にうたれるということ

Primal threeのライブツアー、神戸公演のチケットを購入したのは、開催数日前のことだった。

CDの特典映像、前回のライブがとてもかっこよくって、でもライブハウスというのはわたしのようなものが行ってもいい場所なんだろうか、等々、いろいろ悩みはしたが、やはり彼らのライブが見たかった。

思い切って訪れたライブハウス、開場前の列にはかっこいい人たちがたくさんいた。

やはりわたしは場違いなように思えた。

ロックをよく聞く、と言うと、意外だと言われたことを思い出していた。誰だったろうか。近くのバーで働いていた頃だった気がする。

前回ツアーの神戸公演の日はそのバーが閉店前最終営業日で、こんなに近いのに来られなかったのだった。

そうだ、歩いて5分とかからない場所だ。別の世界などではない。

こんなに近いのに、地続きなのに、都合が合わない訳でもないのに、先入観だけで勝手に隔てる海を作るのは、なんだか妙な話だ。

直前に取ったチケットなので整理番号は大きな数字だった。待っている間に腹は据わり、地下に降りる階段もただ黒いだけだ、と開き直った。

どのバンド見にきましたか、ピンボールズです、おねえさんに返事をして、ワンドリンク600円、ジントニックを飲み干した。

ジントニックはいつでもジントニックの味がするから好きだ。

別に酒のせいではないおぼつかない足は、人に流されるままに上手側3列目ぐらいの位置に一旦の落ち着きを得た。

彼らの前にふたつのバンドがかっこよくパフォーマンスをした。フロアの人も都度動いたり増えたり減ったりした。初めての場所は何もかも興味深いものだった。

あの人はあのかっこいいバンドを見に来たのだな、きっと今日を楽しみにしていて、すてきな日になったのだろうな。わたしは見知らぬ人の日々を思った。

やがて入場曲が流れ、人々の手拍子があって、彼らがステージに現れた。わたしの番だ。

本当に彼らだった。こんなに近くに、いる。

ひときわ大きな拍手とともに、古川さんが中央に立つ。演奏が始まった。

当時のわたしはメモ書きのたぐいを残しておらず、曲目も何も覚えていないので、何があったかと語るとき、述することのできる言葉は大変に乏しい。

ただ大きな音が、心臓をわしづかみにしていったことだけは確かだ。

きっと彼らは雷だった。

Leap with Lightningsツアー、Tシャツにデザインされた、骸骨の手が心臓を掴むイラストを愛おしく思う。

終演後、物販でいろいろ買い込んだわたしは悩んでいた。

さっきとてもかっこよく演奏をしていた中屋さんが、ファンの方への対応をしている。

正直、そういうことへの心の準備は一切なかった。握手とか写真とか、たぶんわたしはできない。かわいい女の子ではないからだ。

でも、ステージでギターを弾いている中屋さんが、とてもかっこよかった。それを伝えたかった。

人の途切れるのを待って、わたしはなけなしの勇気を携えて話しかけた。

はじめて来たこと、かっこよかったこと。たぶん、それだけだったように思う。

返してもらった言葉は申し訳ないことに、大きな音でおかしくなったわたしの鼓膜には、ただわたしの都合のいいように受け取られた。

中屋さんの丁寧なお辞儀が、好きだな、と思った。

ふわふわとしたまま、大阪のワンマンにも行った。

今度は自分の意思で上手側に行こうと決めて上手側にいた。かっこよかった。

大阪ではわたしの一番好きな曲、ヤードセールの元老があったので、それだけはきちんと覚えている。

今度は中屋さんに、グッズのトートバッグにサインをしてもらった。持ちうる勇気の総量が少し増えたのだ。

グッズは普段使いする派なので、大事にしまってありますという訳にはいかないけれど、たまに眺めてにやけている。

5 ひとつの別れ

THE PINBALLSが好きな者としてこの文章を書いている訳だが、少し、二次元アイドルのオタクであるわたしの話をさせてほしい。

オタクであるわたしには、いわゆる推しが存在している。そして二次元アイドルには声をあてている声優さんが存在している。

その推しの声優さんが廃業されるという報があった。冬の頃だった。

なんとなくの覚悟はしていたつもりだった。しばらく新しいお仕事がなくて、ツイッターのアカウントもなくなっていたのだった。

事務所からの簡潔な文章は、ただの十数行で覚悟なんて簡単に踏みつぶしていった。

わたしは、色のなくなった12月の山に登った。

山に推しがいるかもしれないと思った。報せを聞いた時から、ずっとわたしの脳内にいた推しがいなくなってしまったから、探さなければいけなかった。

小雨の続いていた時期で、曇り空はたまに思い出したように雨を降らせる。何度か登った山道を、フードをかぶって足元を気にしながら歩くのは初めてだった。

どうどうと波音が耳を打つ、黒い夜の海と同じくらい、山のしんと冷たい静けさが好きだ。

きっと、いつでも死を選べる、と感じられるものが好きなのだ。

海に親しんできたわたしが、こうして山に行くようになったきっかけがその推しだった。

推しも山で死を思ったろうか。思いを馳せながらも、冷静に体力等を考え、最高峰には登らず途中の山頂で引き返すことにした。

山に、気に入りの場所はいくつかある。その中のひとつが、木々のほとんどない、草原、高原といった風情のこの山頂だった。

夏には青々と茂っていた笹は、すっかり色褪せていた。

山頂は開けていて、雨は降り止んでいる。フードを下ろし、人影のない草原を歩きながら、わたしは歌を口ずさんだ。

もしも君が、宇宙の果てまで、今すぐにでも行きたいなら。

涙がこぼれていた。泣きながら、歌いながら、わたしは草原の果てまで歩いた。汽車は来なかった。誰もいなかった。

草原の果てで、眼下の海を、街を見た。背後から風が通っていく。褪せた笹の葉が舞い上がった。曇り空に切れ目が入って、金色の陽光が街を照らした。

この光景をあらわす言葉を、わたしは探した。

みつからない。言葉が、彼が。

涙など、言葉の代わりになりはしない。

すべてを忘れ去っていく。また口ずさみながら、わたしは山を下りた。

好きだったひとが、ひとり、見えなくなった宇宙を歩いている。

6 悪魔

特典にライブ音源CDのつく新曲4曲の入ったシングル、WIZARDを「安すぎんか?」と言いながら買い、Return to MagicKingdomツアーの大阪公演に行った。

このライブハウスに行くのはEnd of the Daysツアーに続いて2回目だった。駅からのアクセスが良すぎて、こんなに簡単に来られていいのだろうか、という謎の不安感がある。

開場前物販で買い込んでロッカーを借りる、ということをわたしは覚えた。

ここからここまで全部ください、とお願いしたときに大変もたついていた方が石原さんのように見えたが、本当にそうだったのかは分からない。わたしは人の認識が苦手なので、雰囲気の似ている別人かもしれない。

喉の手術を終えた古川さんの声は以前にもまして力強く、ライブのパフォーマンスも見る度に魅力的になっていて、いよいよ心臓は彼らに掴まれた形そのままであった。

たとえば、彼らが悪魔だとしたら。

帰りの電車の中で、彼らについて、現実と非現実の境目も曖昧なままに考えていた。

悪魔って、何を食べているんだろう。ギターの音だろうか。それとも、ばらの花にも似た、ひやりとした言葉だろうか。

そういえば、彼らは春からラジオをやっているのだったっけ。

知りたい。何を食べているのか。何を見ているのか。何が好きなのか。

翌週から、習慣が3つ増えた。

毎週木曜20時の彼らの声を聞くこと。

彼らの話を書き留めること。

彼らへ宛てたお便りを考えること。

話す彼らは少年のようで、毎週楽しく、大好きになった。

古川さんは楽しそうにたくさん喋るので、とにかく楽しく、聞いていると明るい気持ちになる。

中屋さんは、この人の話を聞かなきゃ、と思わせる声で、好きなことに関してたくさん考えているのだろうと想像をする。

森下さんは上手だ、伝えるべきことをちゃんと伝わるように話すし、おもしろい話し方を知っている。

石原さんにはよく笑わせてもらった気がする、こういう人がいることでいい感じになる場所はきっとある。

彼らを構成するものの話を、たくさん聞いた。

わたしの知らないものがたくさんあって、あとで調べよう、とメモをとるうちに、ふふっと笑ってしまうような発言も一緒に書き留めるようになり、次第にメモと呼べる程度の量ではなくなっていた。

いっそ録音でもできればな、なんて思いもしたが、手帳の文字を読み返せば、確かに彼らの声が聞こえる。

お便りも送った。それも勇気が必要だったが、始まったものはいつか終わる、そのとき送れなかったと後悔したくはなかった。

たくさんのメールのうちのいくつかであれれば、と思っていた。いざ読まれると緊張や嬉しさや、言い表すのが難しい、複雑な色の気持ちになった。

ラジオネームを読みやすくしておくべきだった、ということは少し後悔している。森下さんに一度音読みで読まれたのだった。

ラジオ局の閉局とともに、番組は終了した。

彼らがただ楽しく笑っていることが、それを知れることが、うれしかった。ずっと笑っていてほしい、と思った。

悪魔であるのか、なんて、さほど気にすることではない。

かっこいい音楽を、楽しい話を、たくさん聞かせてくれるのだ。

黒い表紙の手帳を閉じる。

書き留められていたのは、彼らの話だけではなかった。

おまえは、楽しかったのだな。誰でもない、紙にペンを走らせた、わたしの気持ちだ。

彼らの話を聞かずに過ぎる夏、些細なこと、些細でないこと、すべて文字になって、送る先のないお便りが、頭の中で延々と書き連ねられていく。

わたしはペンをもう一度手に取る。手紙を書くことにした。

7 月世界より惑星をのぞむ

クラブ月世界、と、レトロな雰囲気の看板を見上げていた夜があった。

Dress up 2 you、神戸公演の会場が発表されたとき、わたしはその夜のことを思い出していた。

きらきらと宝石のような照明が輝いていて、美しい人々が、サテンの手触りの音楽を楽しんでいる。そんな光景を想像していたことも。

わたしは着ていく服について考えていた。

せっかくのアコースティックライブで、すてきな場所だ。着飾る、まではいかずとも、そぐうような格好で行こうと思った。

なにより、彼らがドレスアップすると言うので。

この黒いブラウスがいいだろうか。合わせるならスカート、ネットでいい感じのものがあったから通販しよう。インナーも新調しないと。

ラメの入ったアイシャドウなんて、長らく買っていなかったけれど。赤くぎらりと光るさまに、飾り立てた毒蛇を思って手に取った。

おまえなんぞが何をしたところで、と声が聞こえる。わたしの声だ。

ああ、そうだな。香水を見比べていたわたしは返事をする。

脳の右上あたりに、俯瞰で眺めているわたしがいた。昔から、ずっと。

どこか振り切れないまま、支度を楽しんでいた。なにせ、こういった外出は久しぶりなのだ。

久しぶりなので、重大な見落としも発生する。靴だ。

だって、靴だよ。ラジオで聞いた、中屋さんの声がする。前日の夜のことだった。

くたびれたスニーカーではさまにならないではないか。どうしよう。思案していると、右上のわたしが言う。

マーチン、明日買ってもいいんじゃない?

黄色のステッチが入った、定番の黒の3ホール。

革靴に馴染みのないわたしには、少し硬く感じられた。

最初は靴擦れすると思うので、と言って、店員さんは箱と一緒に絆創膏を二枚、ショッパーに入れてくれた。

いい靴を買うのも、このまま履いていきますなんて言うのも、初めてのことだった。

良いマーチンライフを。ぴかぴかの革靴を見下ろすと、古川さんの声が聞こえる気がした。

そのまま歩いて向かった月世界には、マーチンの黄色のステッチが散見された。

やっぱり、みんな買っちゃうんだな。わたしは微笑ましく思った。

ステージにも、黄色のステッチ、黒の3ホールがあった。

なんだか、無性にうれしい気持ちになった。

赤いシーニングの顕著な青のインクに、緑のシーニングが見えるものがたまにある。その、緑色の反射を、みつけたときのようだった。

整理番号ごとに椅子が用意されていて、わたしは上手側の最前列で、中屋さんの筋ばった手がギターを弾くのを見ていた。

声も出さずに手も振り上げずに、ただ彼らを見て、聞いていた。

紙を傾ける。光の角度が変わる。インクだまりの縁に、いつもと違う色が見えた。

歌う古川さんの所作、首筋の陰影、座ってギターを弾く中屋さんの、ギターを弾く人特有の雰囲気、時折ステージを気にかけるさま、アコースティックベースの音色、森下さんの話の上手さ、前に出てきた石原さんの背の高さ、4人ならんで、顔を見合わせながら演奏している彼ら。

好きだな、と思った。彼らと、彼らの聞かせてくれる音楽が、見せてくれる光景が。

きらきらと照明が音の宝石を輝かせて、サテンのしなやかな光の反射、赤も緑も、月世界に微睡んだ。

看板を見上げていたわたしよ、おまえはそこで、星々を見るよ。

マーチンは見知った街をふらつこうかと考えていたわたしを、まっすぐ家まで帰してくれた。

やさしいひとだな。脳の右上を見やる。

いつも薬の力を借りているわたしは、その日、知らない間に眠りに落ちていた。

8 詩人、旅人、忘却

ファンクラブ先行のチケットの整理番号が若かったので、わたしは列に並ぶ間にクロークに荷物を預け、millions of memoriesのツアーTシャツ、ジーンズのポケットにスマホと小銭だけを突っ込んで、身軽にフロアに赴いた。

久しぶりのライブハウスだった。

レギュラー出演していたラジオ番組が終了してしばらく、公式ファンクラブPlayersが始まった。

4人のブログの更新頻度に、夏休みの宿題を思った。ひととなりの表れのようだった。

いつでも聞けるラジオも配信された。また彼らが笑っていることがうれしかった。

アルバム、millions of oblivionの特典として本が出る、とファンクラブからのメールマガジンで知ったとき、わたしは驚きと喜びで思わず声が出たのだった。

本が作られる、ということ、そして公式ファンクラブ、というものがあること、メールマガジンが送られてくるということ。

なんだ、世界、すてきになるんじゃないか。

暗い夜道に、遠くの星がよく見えた気がした。

古川さんが、ラジオやPlayersのブログ等で、映画や本、音楽、絵画、いろんなことを話すのが好きだった。

旅人が渡り歩いた国々の話を語るのにも似て、わくわくとわたしはその話を聞いた。

とりわけ、本の話を熱心に聞いた。わたしが歩いて行ける国だった。

文字の海で、わたしは何にでもなれる。

タイタンへ行く青年になった。爆撃機の通信士になった。捕鯨船の語り部になった。

詩人になった。夢を抽出する技師になった。前世の記憶の少女、には、なれなかったけれど。

何になってもいいし、何にならなくてもいい、文字の海で己を定義するものなどない。

女だから、少女にならなくてはいけない訳ではない。

その自由が、当たり前のものになることについて考えている。ミリオンダラーベイビーのMV、白い服の女性の笑顔と、黒い服の女性の眩しそうな表情を。

上手側からじっと誰もいないステージを見ていた。

ただ突っ立って、彼らの音を待っている。開演前はいつも手持ち無沙汰だ。ツイッターのタイムラインを見る。めぼしい話題もなく、スマホをポケットにしまう。

人々のざわめきに、いま同じ場所にいる誰かの日々を思う。いっとき同じ時間を過ごして、また散り散りに別れる人々の、生活の断片が耳に入る。希薄だった感覚が煮詰まるように、ライブハウスだ、という実感が徐々に湧いてくる。

聞き慣れてきた入場曲、手拍子、拍手。大きな音が雷鳴が、鼓膜を心臓を打つ、足りてゆく。

中屋さんが叫ぶように口を動かしていたのが見えたので、声を上げられないことはなんということもなかった。

まだ覚えている。踊る彼らが美しかったことを。

百万の忘却と百万の記憶。

わたしもいつか、忘れてしまう。この気持ちも熱も、すべて。

だけど、手帳に書き留められた文字に、いつかのわたしは、きっと彼らのことを思い出す。

何を書いてあるのか全然読めないな、と笑いながら、その筆跡にこもる熱のことも。

そのわたしの表情を想像する。眩しそうに、目を眇めているだろうか。

9 七月の雨

活動休止の報を見ながら、雨音を聞いていた。

言葉を探していた。なにか、なにか言わないといけない。

必要なときほど見つからない。結局、わたしは雨に言及した。

覚悟は、まったくないわけではなかった。

ラジオの更新がまばらだったり、6月のメンバーの誕生日祝いがなかったりしていた。

ただ、わたしは、彼らは年齢を重ねても、ずっとTHE PINBALLSとして、音楽を続けるものだと思い込んでいた。

Playersラジオで、化石鯨と龍の話をしていた。

ちょうどわたしも龍について考えているところだったので、印象に残っている。

龍は天候をあやつるのだという。

ならば、彼らはきっと龍だ。雷でもって心臓を掴んでいった。

雨は、しばらくの間降り続いた。龍が泣いているのかもしれない、と思っていた。

心配しないでと言っていようと思った。

雨もずっと降り続きはしない。やがて晴れの日があって、暑くなって、気がつけば8月も半ばになっていた。わたしは漠然と日々を過ごしていた。

感情が部屋の隅でうずくまっている。それを目に留めていた。

大丈夫だ、いままで聞かせてもらった音で、生きていける。

うずくまる感情を、見ないふりをしていた。

セルフカバーアルバム、ZERO TAKESのトレーラーが公開された。

片目のウィリーのギターの音に、息を呑んだ。

心臓を掴んでいる音だ。わたしの、大好きな音だ。

漠然とした日々のわたしは、CDの予約をしていなかった。急いでスマホを操作する。

感情と話をしなければいけない、と思った。

なあ、ずっとないがしろにしていたことは謝るから、話をしよう。彼らのことを、話そう。

子供が顔を上げる。泣いていた。

いつかの別れの言葉を、きれいに綴る練習をしていた。そのためのインクを、鞄にたくさん詰め込んできた。

思い出せるよ、かっこよかったよ、すてきな音楽だったよ、と。

わたしはまだ、それを言葉という形にしたくない。

言葉にすることは、儀式だ。終えてしまえば、本当の別れなのだ。

アルバムが届き、音楽を聞く。15周年のメモリアルブックを読む。

音楽はかっこいいし、お話はおもしろい。

インタビューの、好きな本の項目で古川さんが中島敦の話をしていたので、青空文庫で読んだ。わたしは司馬遷になっていた。

まるでいつもと変わらない日々のようだった。

幽霊船のウィリーの話を聞いている。変わらないようで、変わっている。変わっているようで、変わらない。

ダーリンダーリン。わたしは、感情の手を握った。

散らかった写真は片付かない。

感情のインクが、セピア色だった写真をいろどっていく。

鞄の中からたくさんのインク瓶を取り出して、感情は楽しげに色を塗る。

ここは何色か、と写真を一枚指して、感情にたずねる。

何色にしてもいいよ、と感情が言う。

わたしは、いくつものインク瓶を見比べる。

どれも魅力的だった。わたしの、感情だ。

いまは、11月のライブを楽しみにしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?