日本海軍が「海上護衛戦」で米潜水艦に完敗した理由 ~「海上護衛戦」シリーズ②

本文を読む前に、この件に関する「総論」であるこちらの記事を読まれることをお勧めします。本文は、「総論」の続編的位置づけです。

なお、「各論」にあたる関連記事は、こちらです。

海軍上層部では攻撃一本鎗の猪突猛進派が幅を利かせ、それに比べると地味な防御戦や海上護衛戦、ロジスティクスなどに対する関心が薄かった(これは陸軍も全く同じ)。

防御戦闘に戦力を割くよりも全力で攻撃して敵艦隊を撃滅し、その根拠地を攻略すれば、必然的に後方の輸送船も安全になると考えていた。この虫のいい手前勝手な陸海軍共通の「攻撃は最大の防御思想」はその誤りが実戦ですぐに明らかになるのだが、この考え方が根本的に改められる事はついになかった。

日本海軍は対潜戦闘を軽視してきたため優秀な参謀を配置しなかった。対潜戦術の研究を怠り、対潜艦艇の建造(ハード面)、対潜艦艇や対潜航空機の組織的効果的運用(ソフト面)でも米軍に大きく後れを取った。

開戦当初は輸送船の被害が比較的少なく、米潜水艦など大したことはないと敵を侮り、米潜水艦の実力を過小評価した。この間、護衛艦を増強しなかったツケが後になって回って来る。

相変わらず呑気に単独航海方式を取っていたため、18年に入ると被害が急増。慌てて途中から護送船団方式に切り替えるなどしたが常に対応が中途半端の後手後手に回り、最後まで適切に対処できなかった。

1939年の開戦時からドイツ海軍は大西洋でUボートによる通商破壊戦を実施。当初は連合軍商船隊に甚大な損害を与え、大きな脅威となっていたが、1942年頃から連合軍側のUボート対策が効果を上げ始め、戦況は次第にドイツ側が不利になっていった。

ドイツから連合軍の対Uボート戦術や対潜兵器、それに対するUボート側の対策、潜水艦の運用術などの情報を得る事は可能だったと思われるが、日本が潜水艦作戦の「先進国」であるドイツから学んだ形跡はない。

ヒトラーは、同じ潜水艦を日本も作る事を期待して、日本海軍に2隻のUボートを貸与した。日本側は先進技術や船体構造などのハード面には興味を示したものの、潜水艦の運用法や戦術、敵護衛艦への対処法などのソフト面に関しては関心が薄かった。

また、貸与されたUボートを日本でコピー生産することは、当時の日本の造船技術では不可能で、結局、宝の持ち腐れだった。

〇本来、対潜戦闘のエースである駆逐艦が、逆にターゲットであるはずの米潜水艦によって次々に撃沈されて極度に不足。艦隊護衛用の駆逐艦も足りないくらいで、船団護衛に回す余力がなかった。

要するに輸送船の被害が拡大しても「無い袖は振れない」状態。特に、ソロモン諸島をめぐる戦いでの「ねずみ輸送」による駆逐艦の大量喪失が痛かった。

船団の護衛に付けた商船改造特設護衛空母は数が少ない上に低速低性能。図体が大きく格好の獲物とばかり真っ先に狙われて1944年末までにほぼ姿を消し、ほとんど何の役にも立たなかった。

空母を活用した海上護衛戦のノウハウがなく、低速なのに米護衛空母のような油圧式カタパルトを持たなかったのは致命的。日本海軍は、油圧式カタパルトを最後まで実用化できなかった。

対潜作戦に護衛空母を使のうなら、船団に張り付けるのをやめて潜水艦狩りに特化した掃討部隊を編成。その中核として自由に行動させたほうが被害が少なかったであろうし、多少の効果もあったのではという指摘がある。日本海軍はここでも、貴重な護衛空母の運用方法を誤った事になる。

大戦後半には、新型海防艦を急造して護衛にあたらせた。それでも昭和18年時点の護衛艦数は30隻弱しかなく、小さな船団だとよくて1隻、大きな船団でも3隻程度しか割り当てられず、駆逐艦がつく事は稀だった。それどころか3分の1の船団には、全く護衛が付けられなかった。

1945年4月に竣工した丙型海防艦。基準排水量745t。 主砲は12㎝単装高角砲を2基装備し爆雷搭載量も120個と多かったが、最高速度は16.5ノットと初期型より低下した。

海防艦自体の個艦戦闘能力が貧弱な上に、数が余りにも少なすぎた。対Uボート戦で経験を積んだ英海軍は、1船団あたり6隻は必要としている。ただし、米国から英国に供与された護衛艦の能力は非常に高く、日本の海防艦などその足元にも及ばない。だから、日本では大きな船団の場合、最低でも10隻は必要だっただろう。

対潜艦艇の乗員も促成のため訓練不足で有効な対潜戦術のノウハウも経験もなく素人同然。そのため、日本船団を発見した米潜水艦が何隻もの仲間を呼び集めて攻撃する「群狼作戦」(1943年から開始)に戦術面でも太全く刀打ちできなかった。この「群狼作戦」は、米国海軍がドイツUボートの戦術を自分たちも取り入れたものだった。

海防艦は海上捜索レーダーを装備していないか、あっても性能が悪く信頼性に欠けたため、警戒は目視に頼らざるを得なかった(肉眼ではよくても10㎞程度)。これに対して米潜水艦の高性能SJレーダーは、日本船団を30㎞以上の遠方から確実に探知できた。そのため、日本側が敵潜を探知できないうちに夜間でも次々に沈められた。

レーダーなどの電波兵器やアクティブソナーなどの水測兵器の信頼性が低く、索敵能力に欠けた護衛艦の爆雷攻撃は「闇夜に鉄砲」状態だった。

また、米英が大戦中頃から装備し始めた「ヘッジホッグ」のような同時爆発式多連装前方投射型爆雷は最後まで開発できず、旧態依然とした爆雷投下軌条による後方投下型爆雷で戦いつづけるしかなかった。

制空権がなく米潜水艦の浮上航行を許したため、1度目の攻撃後に先回りされて再攻撃を受けるなど、船団が全滅するまで何度も雷撃を受け続けた。船団の平均速度8~10ノットに対し、米軍の主力潜水艦ガトー級(建造数77隻)の水上速度は20ノット以上(水中では9ノット)。

米軍は1943年初頭には日本の商船暗号解読に成功しており、出航や到着予定時刻、途中の寄港地、航路、正午の正確な位置、船の数、船名や積荷の種類、護衛体制などすべて筒抜けだった。

そのため、米潜水艦は日本船団の予定航路上で余裕をもって待ち伏せできた。高性能レーダーにより、多少航路がずれたり、悪天候だったりしても日本船団を難なく発見できた。

日本側は自国が米軍暗号を解読できないのだから相手も解読できないだろうと高をくくり、輸送船の被害が急増しても偶然だろうとか、米潜の数が増えたからだろうなどと暢気に構えて暗号の変更をしなかった。

米軍が敵暗号解読にかける熱意と労力、膨大な予算や組織人員などは日本側のそれとはまさに「月とスッポン」で、日本の情報参謀たちには想像することもできなかった。

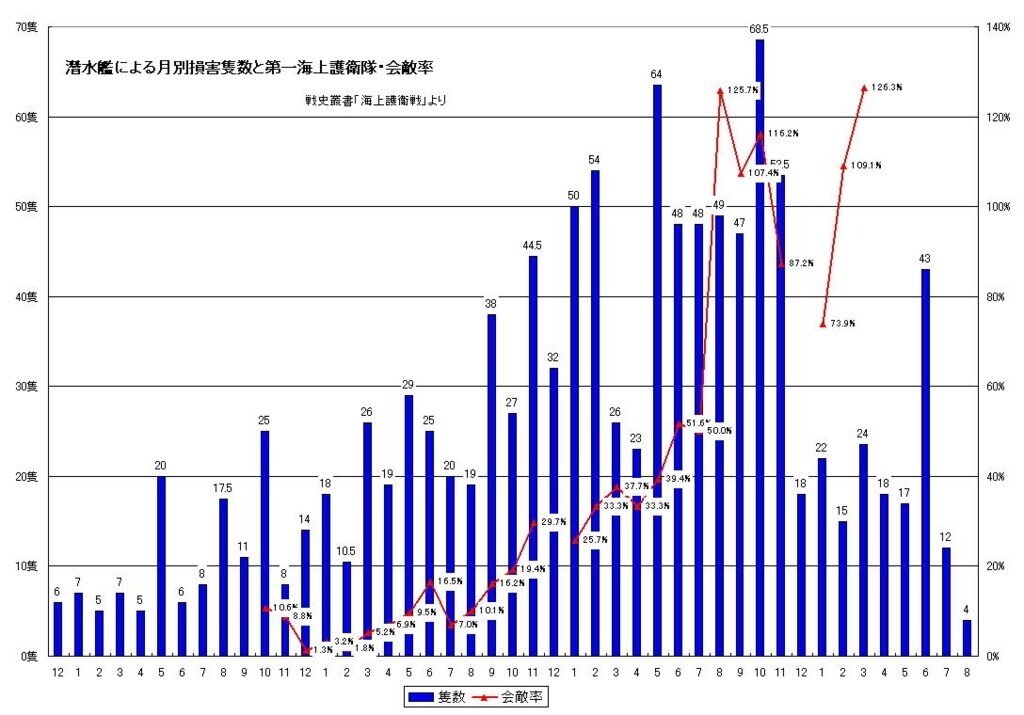

米潜水艦と日本船団との会敵率は1943年に入ってから突然うなぎ上りに増え始め、8月にはついに100%を越えた。この異常な会敵率を統計学的な確率論で詳細に検討していれば、米潜水艦が哨戒中に偶然輸送船団に遭遇したにしては確立があまりにも高すぎ、異常な程不自然である事くらいはすぐに気付けたはずだ。

だが、「海上護衛総隊」の参謀たちが現場からそうしたデータを収集したり、統計表を作成したりした気配はなく、結局、日本軍は暗号が解読されている事に最後まで気付かなかった。

怒りを通り越して呆れてしまうが、前線視察途中の山本五十六連合艦隊司令長官がブーゲンビル島上空で16機ものP38の待ち伏せ攻撃にあって戦死した大事件(海軍甲事件)も日本軍は暗号を解読された結果とは考えなかった。

事実を悟られたくない米側の思惑通り単なる「偶然の遭遇戦」で片付けた位だから、何をかいわんやでその愚かさにはもうため息をつくしかない。

山本長官戦死の2週間前に海軍は暗号表(乱数表)を変えたばかりなので疑わなかったという説もあるが、米側の記録によれば山本長官の視察日程は変更前の旧暗号で打電されていたと言う。発信元は日本軍なのだから、新旧どちらの暗号が使われたのかは調べればすぐに判明する事だろう。

この一事をとってみても、海軍軍令部の高級参謀たちの無能ぶりにはほとほと愛想が尽きるが(陸軍参謀本部も同じ穴のムジナ)、仮に疑いを持った情報参謀がいたとしても「確証はあるのか?」の一言で握り潰されるのが落ちだっただろう。

暗号の変更には膨大な手間と時間がかかる大変な作業なので、そんな面倒な事はできるだけやりたくない。しかも変更したばかりなのだ。やりたくないから、暗号が解読されている可能性などなかった事にしたいという「正常性バイアス」が働いていたとしか考えらない。

日本軍の作戦指揮は硬直していて、戦況の変化に応じた柔軟で臨機応変の作戦変更が出来なかった。出来る限り予定通りの作戦を実行したいがために、それを阻害するような不都合な情報は邪魔者でしかなかった。

そのような情報は握りつぶしてなかった事にするのが、「ノモンハン事件」以来、日本軍高級参謀のお家芸だった。作戦が失敗したら、現地指揮官の無能のせいにすればよいのだから。

以上のいくつかの敗因の中で日本商船隊壊滅の最大要因になったのは最後に挙げた「暗号傍受解読による待ち伏せ攻撃」だった事は確実である。いくら米潜水艦隊の士気や艦の性能が高く、戦術に長けていたとしても、獲物に出会えなければ何の意味もないからだ。

大戦初期は偶然に頼る度合いが高かったため、長い哨戒航海に出ても1隻の日本輸送船にも出会えず、全くの空振りに終わって空しく帰投する事も多かった

日本潜水艦の場合はたまに商船狩りに出ても、敗戦まで偶然の会敵に頼るしかなかった。

当初は日本輸送船撃滅に全力を注いだ米潜水艦隊だったが、数に余裕が出来た大戦後半は日本の連合艦隊艦艇にもその牙を向け、猛威を振るい始める。海軍の作戦の最高責任者だった軍令部総長永野修身は戦後、「主力艦艇の36%が潜水艦によって失われた。」と証言している程、潜水艦による被害は甚大だった。

マリアナ沖海戦で米潜水艦の雷撃を受けて沈没した大型装甲空母「大鵬」。命中したたった1発の魚雷が命取りになり、就役後、僅か3か月で姿を消した。

〇事実、主力艦艇の内、大型正規空母「翔鶴」、「大鵬」、「信濃」(ただし未完成)、中型正規空母「雲竜」、特設護衛空母4隻、戦艦「金剛」、重巡洋艦3隻、軽巡洋艦10隻が、潜水艦の雷撃で失われている。

最強の潜水艦ハンターキラーであるはずの駆逐艦に至っては逆に38隻も返り討ちに会って撃沈されており、こと日本海軍に限っては駆逐艦は潜水艦によって駆られる側だった感が強い。

また、日本の潜水艦も16隻が敵潜水艦の攻撃で沈められている。これに輸送船の撃沈500万トン以上が加わるのだから、まさしく恐るべき数字である。

逆に米主力艦艇に対して日本潜水艦隊があげた戦果は、正規空母「ヨークタウン」(航空機と共同)、「ワスプ」、小型護衛空母「リスカム・ベイ」、重巡「インディアナポリス」、軽巡「ジュノー」、駆逐艦4隻、潜水艦1隻(+不確実1隻)と微々たるもの。「ワスプ」沈没で太平洋で稼働する米空母が「ホーネット」のみになり、米機動部隊の活動が著しく制約された事を除けば、全体の戦局にはさしたる影響を及ぼしていない。

大戦中一貫して「通商破壊戦」よりも主力艦攻撃に力を注いだ日本海軍の潜水艦運用法について、米海軍太平洋艦隊司令官チェスター・ニミッツ提督は戦後、「主要な武器がその真の潜在能力を少しも把握理解されずに使用された稀有の例」と酷評している。

これは、日本海軍が潜水艦運用方法を誤り、その力を最も効果的に発揮できる輸送船を攻撃して交戦相手国の継戦及び作戦遂行能力を低下させる作戦に潜水艦を投入せず、本来潜水艦には不向きの敵主力艦艇攻撃に固執した日本海軍の「艦隊決戦主義」に基づく「漸減主義」を批判したものである。

日本潜水艦による米商船の撃沈トン数に関してははっきりした統計が見当たらず確証はないが、米潜水艦の撃沈トン数の10分の一程度かと思われ、誠にお寒い限りである。

現代日本の「海上封鎖」については、こちら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?