「コウインシデンス」と「みたりごころ」―井口時男句集『その前夜』を読む

( )の俳句

その前夜(いまも前夜か)雪しきる 井口時男

雪の降りしきる夜。戸外はしんと静まり返り、凍てつく寒さに身を硬くしたような家屋。雪国の冬の暮らしが匂う。何日も降り続ける雪のように繰り返す日常に、亀裂を走らせる何ものかが潜む。「その」と指し示されるからには、夜が明けた明日には、何か特別な(破滅的な?)出来事が起る……起ったのだ。

掲句は、作者が句を詠んでいる現在から、ある特定の過去の「その前夜」を回想している。その回想の最中に、突如挿入される( )。過去を回想中の現在に、未来から現在を覗きこまれ、予言的に囁かれるような( )。

引用語が「 」で俳句の中に挿入されることはあっても、( )が使われることは珍しい。例えば、同じ句集に「太宰治に」という前書きのもと、

「アカルサハ、ホロビノ姿」白夜都市 時男

という句がある。この句の「 」内は太宰治の小説作品「右大臣実朝」からの引用。「アカルサハ、ホロビノ姿デアロウカ。人モ家モ、暗イウチハマダ滅亡セヌ」。昼夜問わず電気の灯り続ける現代の都市を「白夜都市」と呼ぶならば、「ホロビ」の運命を辿る実朝と現代を重ね合わされているとも読める。

さて「その前夜」句に戻ると、( )内は、太宰の小説の様な一句の外側から意図的に引っ張ってきて当てはめられた言葉ではなく、作者の内側から、または一句の内側から自律的に湧き出してきた想念のようにも見える。

また気象現象である「雪」は、物質的な、外的な事象である。しかし雪国の地に生活する者たちの心の深奥には、内的存在として降る雪もまたあるだろう。家の外と内、一句の外と内、肉体と精神、文学全般と俳句、過去と未来。そのあわいを、私のものであって、私のものでない声が囁く。

井口氏は、小説を主な対象としてきた文芸評論家出身の俳人である。句集あとがきによれば〈「俳は詩であり批評である」という信念の特殊な実践の一例〉とある。また井口氏にとって批評とは、

……たんに作品分析や評価に終始するのでなく、作品(テクスト)の秘めた(作者にも意想外な)可能性を自由に解放し、時には新たな作品に作り変えたりする「作品としての批評」、すなわち「創造的批評」……

だという。他者の作品を内部に取り込み新たな創造をする「批評家」と、自らの作品の第一次創作者である「俳人」が、井口氏の中に同居し融合しその作家性を形作っている。そう考えると、(いまも前夜か)という中七句の囁き声は、雪の夜を詠もうとする俳人・井口時男に差し込まれた、批評家・井口時男の声とも読めないだろうか。もちろんその二者を明確に分かちがたく同居させているのが俳人・井口時男なのであるが。

「その前夜」

句集あとがきには掲句への自註が次の様にある。「句を作ったのは二〇二一年の十二月」だったが、その後インターネット上の媒体に送稿し、掲載されたのは翌年二〇二二年の「二月二十五日」、「プーチンのロシアがウクライナ侵攻を始めた翌日」だった。「その前夜」は「どう読まれてもかまわな」かったが、「いまや私には、ロシアの暴挙と切り離せない句になってしまった」。

確かに我々読者にとっても、今となっては、掲句の(いまも前夜か)に、現代の世界情勢の悲観的な雰囲気を重ね合わせるのは容易い。しかも二〇二一年の十二月といえば、コロナ禍が日常化し、また緊急事態宣言下、医療ひっ迫中に東京オリンピック2020が強行開催された年の年末だ。

その極月の感慨として、〝来年こそ何か良いことが起りそう〟ではなく、〝この状況では更に何か悪いことが起きてもおかしくない〟という「虫の知らせ」のような直感が作者に浮んだのだろう。ある意味においてこの句集と同様に、現代の世界情勢への予言的な句集として、堀田季何句集『人類の午後』(邑書林)を挙げることができる。科学者や歴学者が因果律的にまた経験的に導き出す未来予測とは異なり、詩人はときに、直感的に未来を察知するものである。

しかしそのような予言的要素よりも本質的なことが、掲句を句集題とした井口氏の俳句作家性にはあると私は思っている。

井口氏が二〇二一年に刊行した俳人論として白眉の評論集『金子兜太 俳句を生きた表現者』(藤原書店)のあとがきで、氏は、俳句作者としての自身の態度を次のように語っていた。

私自身は実作において金子兜太のあとを追うものではない。金子兜太は唯一無二。あとを追ったって無駄だ。私自身は晩年の兜太の野太いユーモアを感嘆しつつ遠望しながら、いまはむしろ、イロニー的屈折性と間テクスト的重層性の可能性につきたいと思っている。

同書において井口氏は、俳句形式はそもそも「イロニーになじみやすい」が、金子兜太は「イロニー的屈折を拒んだ」と論じる。なるほど、〈夏草より煙突生え抜け権力絶つ 兜太〉など、まさにイロニーを拒絶している。しかし井口氏はその兜太のあとを追うことはしない。「イロニー的屈折」にも質がある、それを追求するということだろう。そして、もう一つの「間テクスト的重層性」とは何か。それこそが最新句集『その前夜』で試されていることなのだ。

室井光広の「コウインシデンス」

作家の室井光広(一九九四年「おどるでく」で芥川龍之介賞受賞)は、二〇一九年に急逝、井口氏と生前親交が深かった。

君逝きて電子文字降る枯野かな 井口時男

句集『その前夜』「連作から」中、連作タイトル「室井光広のモチーフによる変奏」より十七句の最終句。同句集収録のエッセイ「追悼句による室井光広論のためのエスキース」では、掲句のあとに次の俳文が続いている。

もはや冬。文学の野も枯れ尽した。苦しい病床の日々、「憂い顔の文士」の夢も茫々たる文学の枯野を駆けめぐったのだろうか。(室井光広の原稿は最後まで手書きだった。)

芭蕉の臨終近くの句〈旅に病んで夢は枯野をかけ廻る〉も当然想起させる。生きた室井光広による「手書き」文字と、室井亡き枯野に降る「電子文字」。それは今生を言葉に執した者同士、「君」から作者へと向けられた無機質な「もう読めない文字」なのかもしれない。さて、同エッセイには室井光広が亡くなった折の井口氏の「偶然の一致」の体験が綴られている

彼が息を引き取ったのは二十七日の昼十一時半だったそうだ。その日、遠く離れた場所で私の体験した不思議―室井用語でいう「コウインシデンス」(coincidence、偶然の一致、符号一致)、「ねこまたの聞かせ」(虫の知らせ)―については「群像」十二月号の追悼文に書いた。散歩していた私は、ちょうどその時刻、梨畑に廻らされた二枚の薄いネットの間で出られなくなっていた黒揚羽を素手でつかまえてスマホで「記念撮影」したのち「解放」してやったのだった。あたかも生と死のあわいでもがき苦しんでいた彼の魂を「解放」してやる(「解放」してしまう)ように。(写真は今もスマホに残してある。「プロパティ」を確認すると、撮影時刻は「11:24」だった。)

なお井口氏がその後に詠んだのは次の二句。

君逝くや秋たまゆらの黒揚羽

黒い揚羽の影がちらつく水の秋

黒揚羽と室井光広が一句の中で同化し、俳句にされることで偶然が必然化している。この井口氏による黒揚羽の「解放」と室井光広の死の偶然の一致(「コウインシデンス」)を、ユング心理学における「共時性」と私は言い換えてみたい。

ユングはこのような「意味のある偶然の一致」を重要視して、これを因果律によらぬ一種の規律と考え、非因果的な原則として共時性(synchronicity)の原理なるものを考えた。つまり、自然現象には因果律によって把握できるものと、因果律によっては解明できないが、意味のある現象が同時に生じる場合とがあり、後者を把握するものとして共時性ということを考えたのである。

井口氏が室井光広から引き受けた「コウインシデンス」(共時性)の直感は、最初に挙げた句〈その前夜(いまも前夜か)雪しきる〉にも宿っていないだろうか。「その前夜」と「いま」という無関係の時空が、「因果律によらぬ一種の規律」としてあたかも必然のごとく重なる。

さらにはこの「コウインシデンス」とは、俳句における「取り合わせ」の本質にも関わっているように思われてならない。二物の「取り合わせ」は因果によるものであってはいけない。近すぎてはいけない。俳句作者は一句の中で「因果律によっては解明できないが、意味のある現象が同時に生じる」ように言葉を選び、衝撃させるのだ。

「ふたりごころ」から「みたりごころ」へ

句集『その前夜』のエッセイには、もう一つ「十四年を隔てて河林満に贈るこの世の四季の十句」が収録されている。作家の河林満(一九九〇年「渇水」で文學界新人賞受賞)は二〇〇八年に急逝。井口氏とは共に酔い、歌う仲だった。〈流れぬ水は腐るだけだぞ蟾蜍 時男〉。掲句に続く俳文には「あなた(鈴木註 河満)にさとされている動かぬ蟾蜍はたぶんこの私」とも。

井口氏の、先に逝った文学の同志らと共にある俳句の在り方から、私は、平成九年に行われた金子兜太と宗左近の対談(「コールサック86号」収録「俳句の未来 ―無の揺らぎが有を生む―」)での、兜太の(同時代人への伝達性をを重視する)「ふたりごころ」に対しての宗の次の「文句」が想起された。

〝ふたりごころ〟というのは、何も自分の横にいる、一緒に住んでいる、一緒に生活している同時代人についてだけではなくて、もっと歴史をさかのぼってもいいのではないかと。だから例えば、芭蕉とか、一茶とか、蕪村とかというはるか昔の人々、と、二人でいる。と、向かい合う。に、訴えかける。そういう〝ふたりごころ〟もあっていいのではないか。いやむしろ伝統というからには、そういう昔の人と、〝ふたりごころ〟であることの方が、現代やたらに広がっている百万人もの俳句人口と〝ふたりごころ〟であるよりは、場合によっては大切なんではないか、という風に思うことがある。

井口氏の場合、文芸評論家として向き合ってきた膨大なテキスト(太宰治…)や、実際に交流し先にこの世を去った文学の友(室井光広、河林満、永山則夫…)などへの、宗が言うような「ふたりごころ」がある。

だがしかし、兜太的な「ふたりごころ」が無いわけでもない。井口氏は、太宰や室井らとの「共作」によって、同時代人に伝達する。今ここに在らざる誰かと共に(批評的に)創作することにより、二者間に閉じることもなく、同時代の読者と共振する。「ふたりごころ」から「みたり(三人)ごころ」への連衆意識の拡大の試み。それこそが井口氏の俳句の方法論「間テクスト的重層性」なのではないだろうか。

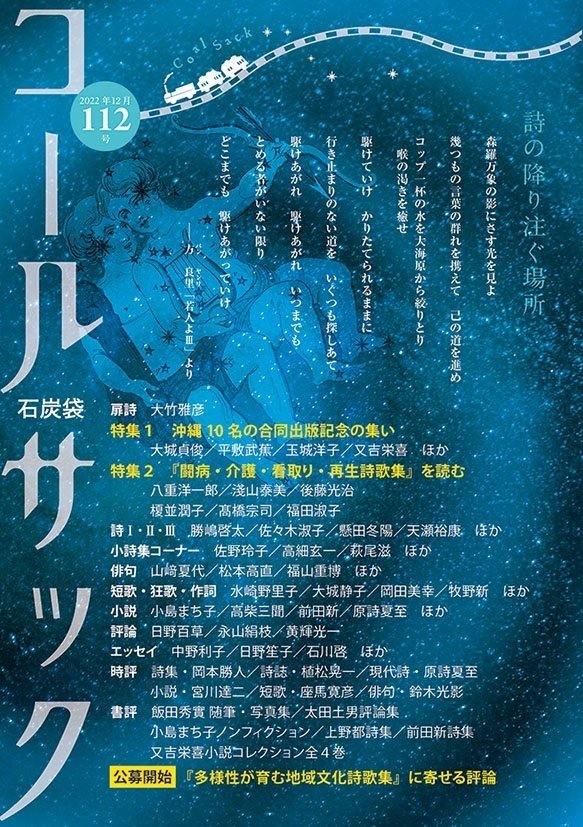

※「コールサック112号」より転載

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?