1000文字の写真論

2 何を伝えたいのか

写真コンテストの審査で時おり「この写真は一体何をいいたいのかな?」と呟かれる審査員がいます。私も何回か声に出したような。これはつまり「何を伝えたいのか」ということなのです。

写真には「視覚伝達」という役割があります。視覚的な表現で伝達するということですが、例えば紅葉、桜、雪景色、夜景など「美しい風景」の前に立つカメラマンは、いかに美しいのかということをカメラやレンズの機能を利用して視覚的に表していきます。そして。写真を見るこちらもほぼ同じように「美しい」という基準をそこに持つことでしょう。これはとてもわかりやすい撮り手と受け手の関係。そこ伝達が成立します。

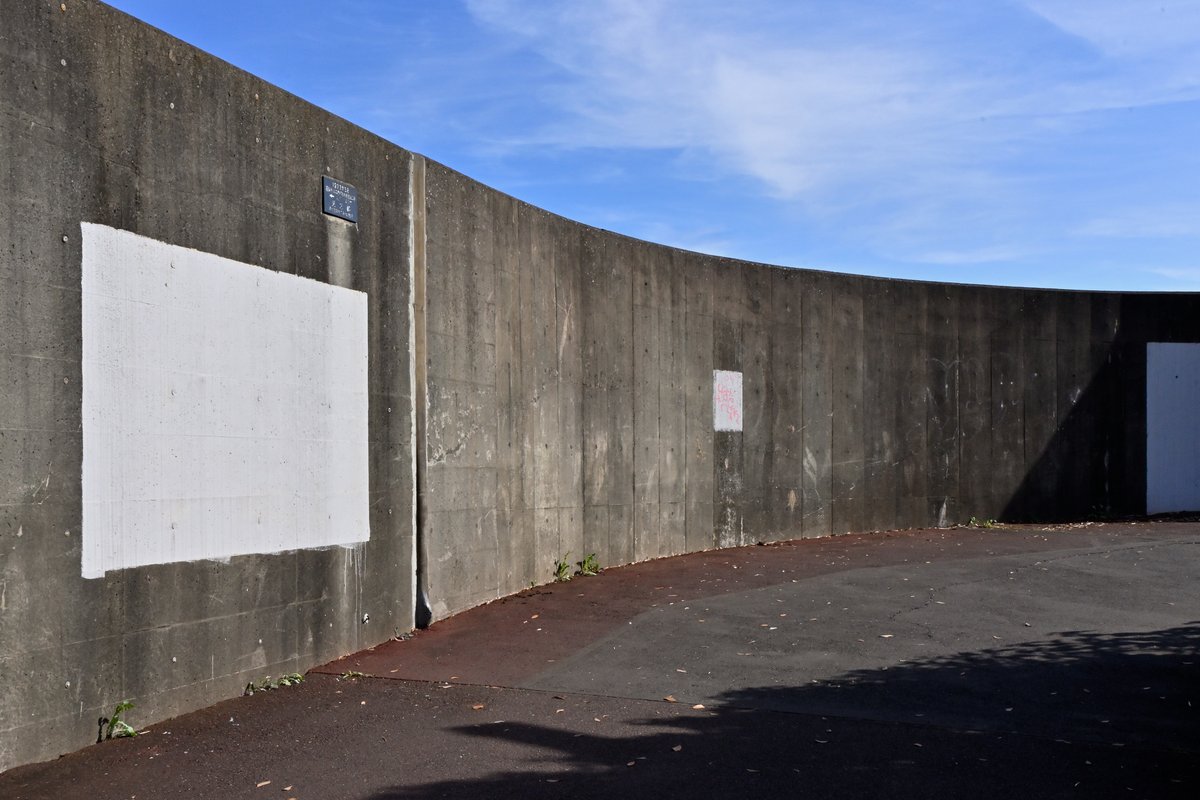

しかし、仮にあるカメラマンがただの「壁」を撮ったとします。彼は壁が「美しい」と思いしっかり撮ったのですが、写真を見たある人はそれが特に美しいと思わなかったりします。撮り手の見方と写真を見る人の見方がずれてしまっています。本来写真を見るこちらは、最初何ものにも縛られないで見ようととするのですが、いったん、写真を見だすと、そこにそのひとの経験、知識、価値観、気分などが入り込んでくることも多く、撮り手が感じた、あるいは伝えかった事柄が微塵も伝えられないということも普通に出てきます。しかし、それはそれでいいのです。写真を見るこちらの自由な見方というものは支持されてしかるべきものです。

「壁」の写真に戻してさらに考えてみますと、本当に美しいと思えるのでしたら、そのように撮る努力、あるいはそのような表現となっているかということがここで取りだたされてしまいます。さらに写真には「意味」も入り込んできますから、「壁」ならばそこには「隔絶」、あるいは「進めない」というイメージへとつなげられていきます。もはや息苦しいイメージしか感じさせません。視覚伝達としての役割がある写真ですが、決して一筋縄でいかない一面があるようです。

何を伝えたいかは大事です。的確な方法で表現したいものです。しかし100%完璧に伝えられなくても「写真」は(ある意味で勝手に)一人歩きしていくものです。また、何も伝えない、そこに「在る」ということだけを素朴に提示するという表現も現代写真の上では成立します。それは相当覚悟のいる表現ですから、みなさんの写真コンテストで簡単に通用するかというと難しいでしょう。

古くから様々な読者に支持されてきた「アサヒカメラ」も2020年休刊となり、カメラ(機材)はともかくとして、写真にまつわる話を書ける媒体が少なくなっています。写真は面白いですし、いいものです。撮る側として、あるいは見る側にもまわり、写真を考えていきたいと思っています。