肩の痛みについて (肩甲上神経)

こんばんは、みつぼうです!!

今回は運動器関係について説明させて頂きます。

これに準じて機能解剖学のほうも随時投稿していきますので、よろしくお願いいたします(^▽^)/

今回のテーマは 肩の痛み(肩甲上神経)です。

では運動学的にどういう状態が原因になっているのか解説していきます。

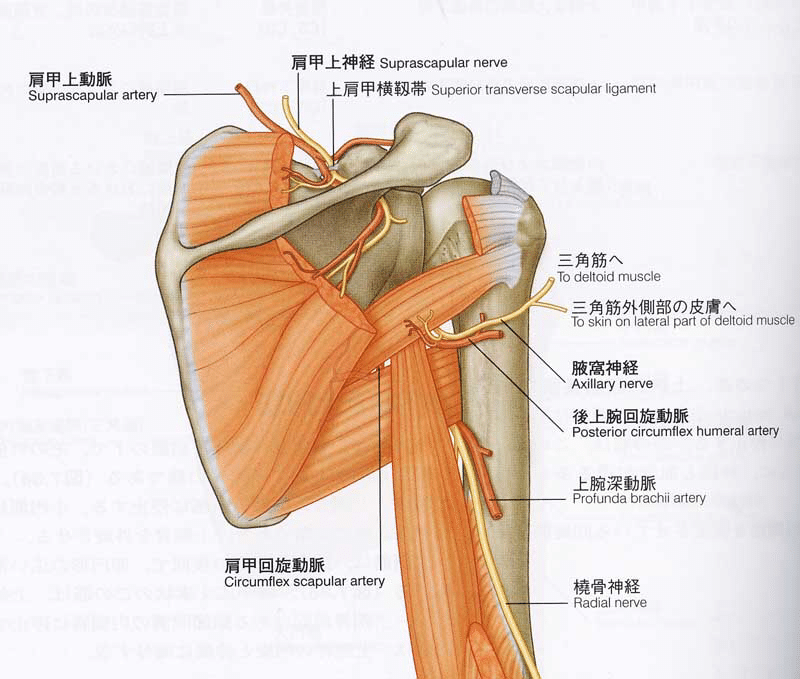

①肩甲上神経

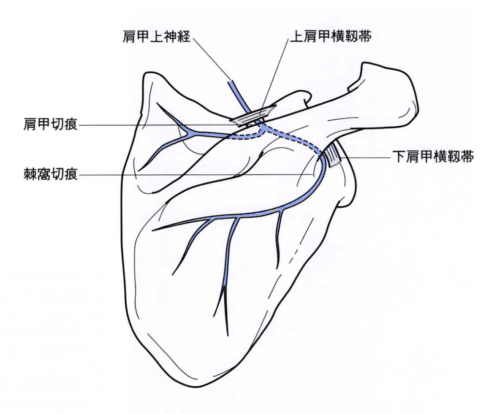

肩甲上神経は肩甲切痕部で腹側から背側に回り込みます。

その後、肩甲棘の外側(棘窩切痕)で走行を変え棘下筋を支配します。

→つまり肩甲上神経は肩甲骨に固定されていることになります。

肩関節の動きで考えると

肩関節の水平内転(肩甲骨の外転)→肩甲上神経が棘窩切痕で伸張される

という流れになります。

さらに肩甲切痕部には肩甲横靭帯があるため肩甲骨の下制によっても肩甲上神経は伸張されます。

以上の現象から踏まえると原因としては

肩甲胸郭関節の安定性低下

が挙げられます。

これは肩甲骨の下方回旋により棘上筋や棘下筋(上部線維)の距離が短くなり静止張力が減少します。

これにより腱板は上腕骨頭を関節窩に引き付ける作用(求心性の作用)があるため十分な筋力が発揮出来ずに肩甲上腕関節に対して牽引力が働き肩甲上神経に伸張力が加わるといったメカニズムです。

では最後にこの低下をどう検査するのか?

これはMMTを使います。

通常のMMTは肩甲骨を固定しませんが、この場合は

肩甲骨を固定して肩甲上腕関節の筋力を見ます。

肩甲骨固定で筋力が上がる場合は IST musclesに原因があるので、IST musclesに対して筋力トレーニングをしていきます。

ちなみにIST muscles とは、僧帽筋や菱形筋、小胸筋、前鋸筋などを指します。

なので肩甲骨を安定させるには上記の筋肉を鍛える必要があるということですね。

状況によって鍛える筋肉を使い分けないといけませんが...

ちなみに肩甲骨の下方回旋が起こるということは

上方回旋が上手く出来ていないという風に捉えるもできますね!

追記(R2.12.29)

GHJの上前方から上後方の靭帯と関節包の感覚を支配している。

以上が肩甲上神経由来の運動器についての考えです。

少しでも学びになりましたら スキ をお願い致します(⌒∇⌒)

では、また!!

参考文献

運動機能障害の「なぜ?」がわかる評価戦略: 運動機能障害の「なぜ?」がわかる評価戦略 https://www.amazon.co.jp/dp/4260030469/ref=cm_sw_r_cp_api_i_QLl.Eb0J00DED

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?